Eigene Aufnahme

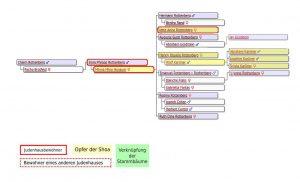

Eisig Philipp und Mina Rottenberg,

geb. Hanauer, sowie ihre sieben Kinder

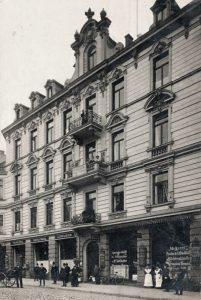

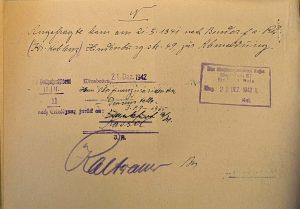

Als Philipp und Mina Rottenberg im Sommer 1921 das Hausgrundstück Rheinstr 81 erwarben, zeugte das nicht nur von einem gelungenen gesellschaftlichen Aufstieg, die Investition offenbart auch das kaufmännische Geschick des neuen Besitzers.[1] Wir befinden uns in der Hochzeit der Nachkriegsinflation nach dem ersten großen Krieg im zwanzigsten

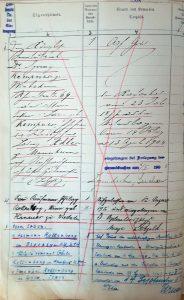

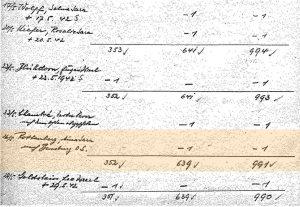

Grundbuch der Stadt Wiesbaden Bd. 171 Bl. 249 Innen

Jahrhundert, in dem kluge Köpfe versuchten, ihr Geld in Immobilien anzulegen, um so dem drohenden Wertverlust zu entgehen. Noch war die Geldentwertung aber nicht zur Hyperinflation ausgeartet, sodass man die Vorzüge der Verschuldung auch bei schon sehr hohen Immobilienpreisen noch kalkulieren konnte.

Einschränkend muss man allerdings festhalten, dass zwar der Kaufmann Philipp Rottenberg wahrscheinlich die treibende Kraft beim Erwerb war, das Haus aber formal nur seiner Frau Mina gehörte. Im Grundbuch ist als Besitzer in einer etwas umständlichen Formulierung „Frau Kaufmann Philipp Rottenberg, Mina, geb. Hanauer zu Wiesbaden“ eingetragen.[2]

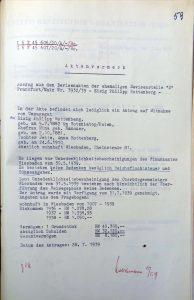

Leider ist nicht mehr feststellbar, welche Summe Rottenbergs zahlen und welche Hypothek sie damals aufnehmen mussten. Aus einer Aktennotiz aus dem Jahr 1939 geht allerdings hervor, dass der Wert des Gebäudes im besagten Jahr rund 40.000 RM betrug, das Ehepaar aber mit 32.000 RM verschuldet war.[3] Ein beträchtlicher Teil dieser Schulden resultierte vermutlich aus dem Hauskauf im Jahr 1921. Dem Grundbuch ist zu entnehmen, dass ein Louis Friedman aus Newark in den USA 18.000 Goldmark als verzinsliches Darlehen zur Verfügung gestellt hatte. Er war kein Unbekannter, sondern der Ehemann von Minas Schwester Augusta, die 1879 geboren wurde und als 17-Jährige nach Amerika aufgebrochen war.[4] Dort heiratete sie 1905 Louis Friedmann, eine offenbar gute Partie, denn er war zeitweise Präsident einer Motorcorporation, dann auch Börsenmakler. Auf jeden Fall verfügte er über genügend Vermögen, um seinem Schwager einen solchen Betrag zur Verfügung zu stellen. Und auch später, als es um die Auswanderung der Kinder ging, stellten er und seine Frau die notwendigen Affidavits zur Verfügung.

Trotz der hohen Summe ging der Kaufmann Philipp Rottenberg offenbar davon aus, dass er diese Belastung in den folgenden Jahren angesichts der bisherigen Entwicklung seines Geschäfts problemlos würde abtragen können. Er betrieb, seitdem er sich in Wiesbaden niedergelassen hatte, recht erfolgreich einen Klein- und Großhandel mit Weißwaren. Unterlagen der Finanzbehörden über die Geschäftsentwicklung sind nicht erhalten geblieben, aber auch anhand der Wohngeschichte der Familie in Wiesbaden lässt sich der allmähliche Aufstieg der Familie nachvollziehen.

GDB

Ursprünglich stammte Philipp Rottenberg aus dem früheren Oberschlesien, einem Ort namens Rozniatow, auf Deutsch Rosniontau, der während des Kaiserreichs im ehemaligen Regierungsbezirk Oppeln lag und der Gemeinde Groß Strelitz zugeordnet war.[5] Damit lag die Ortschaft nicht nur im politischen Spannungsfeld zwischen den früheren Großmächten Deutschland, Österreich-Ungarn und Russland, sondern auch im Grenzland zwischen dem vom Chassidismus geprägten osteuropäischen und dem westeuropäischen Judentum.

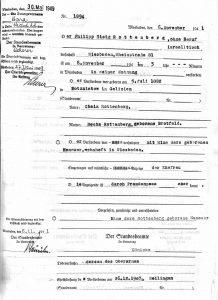

Eisig Philipp Rottenberg, wie er mit vollem Namen hieß, war am 5. Mai 1882 als Sohn von Chaim und Recha Rottenberg, geborene Brotfeld, zur Welt gekommen. Welchen Beruf die Eltern ausübten, ist nicht bekannt, aber vermutlich waren auch sie, wie die meisten Juden dort, einfache Handelsleute oder Handwerker. Wenige fanden ihren Lebensunterhalt in der Landwirtschaft. Aber gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich in dieser Gegend auch eine kleine Schicht bürgerlicher, jüdischer Intellektueller, die als Juristen oder Beamte neue Erwerbsmöglichkeiten fanden. Immerhin gab es dort Anfang des 20. Jahrhunderts eine hebräische Schule mit mehr als einhundert Schülern, woraus man auch ansatzweise auf die Größe der jüdischen Gemeinde insgesamt schließen kann.

Abgesehen von den Namen seiner Eltern, weiß man leider nichts über den familiären Hintergrund von Philipp Rottenberg. So ist nicht bekannt, ob er weitere Geschwister besaß, und welche Gründe ihn veranlasst hatten, seine schlesische Heimat zu verlassen. Ob es die wirtschaftliche Not war oder die Angst vor antisemitischen Pogromen, die die jüdische Bevölkerung besonders jenseits der Grenzen in der Zeit um die Jahrhundertwende erschütterten, ist nicht mehr zu sagen. Es waren aber Abertausende von ihnen, die seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts nach Westen strömten. Eine neue Welle der Fluchtbewegung aus dem Osten erfolgte während und nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, wie aus einem Schreiben des Innenministeriums des Deutschen Reichs vom 1. November 1919 hervorgeht. Wenngleich die meisten von ihnen versuchten, weiter nach Amerika zu kommen, blieben viele von ihnen aber auch in Deutschland, etwa im Berliner Scheunenviertel, hängen. Die oft verarmten Flüchtlinge stellten angesichts der insgesamt miserablen Versorgungslage für die neu gegründete Republik zweifellos eine Herausforderung dar und man versuchte damals durch eine allgemeine Registrierung der polnischen Juden, sich einen Überblick über deren Zahl zu verschaffen. Dass bei dieser Maßnahme unzweifelhaft auch antipolnische, aber noch mehr antisemitische Haltungen eine wesentliche Rolle spielten, ergibt sich aus der Diktion des Erlasses des Reichsinnenministers vom 1. Juni 1920. Hatte man im vorausgehenden Erlass vom November 1919 noch primär die schwierige Situation auch der Flüchtlinge im Auge, so wurde in dem neuen Erlass primär auf die durch die Immigration entstandenen Gefahren und die angeblich notwendige Gefahrenabwehr abgehoben – bis in die Wortwahl hinein gleichen die damaligen Argumente denen in der heute aktuellen Diskussion um die angebliche „Asylantenschwemme“. Da war jetzt von „lichtscheuen Elementen“ die Rede, die „zu entfernen“ seien und gegen die „mit aller Schärfe vorgegangen werden solle“. Ein Ausländer, der sich den Gesetzen und Vorschriften des Landes nicht fügt, in dem er ein Asylrecht beansprucht, habe keine Rücksicht verdient und sich des Asylrechts unwürdig erwiesen. „Gegen diejenigen aus dem Osten eingewanderten Elemente, die sich des Lebensmittelwuchers oder irgendwelcher Schieberhandlungen – sei es auf dem Gebiet der Ernährung oder des Warenhandels, vornehmlich auf dem des Gold-, Silber- und Juwelenhandels oder auf dem der Valutaspekulation – verdächtig machen, (sei) ohne Rücksichtnahme vorzugehen.“ Zwar wurde betont, dass konfessionelle oder rassische Gesichtspunkte dabei keine Rolle spielen würden, aber die vorausgegangene Aufzählung ließ keinen Zweifel daran, wer gemeint war.[6] Für diejenigen, die man nicht wieder in den Osten abschieben konnte, wurden die ersten Sammellager eingerichtet.[7]

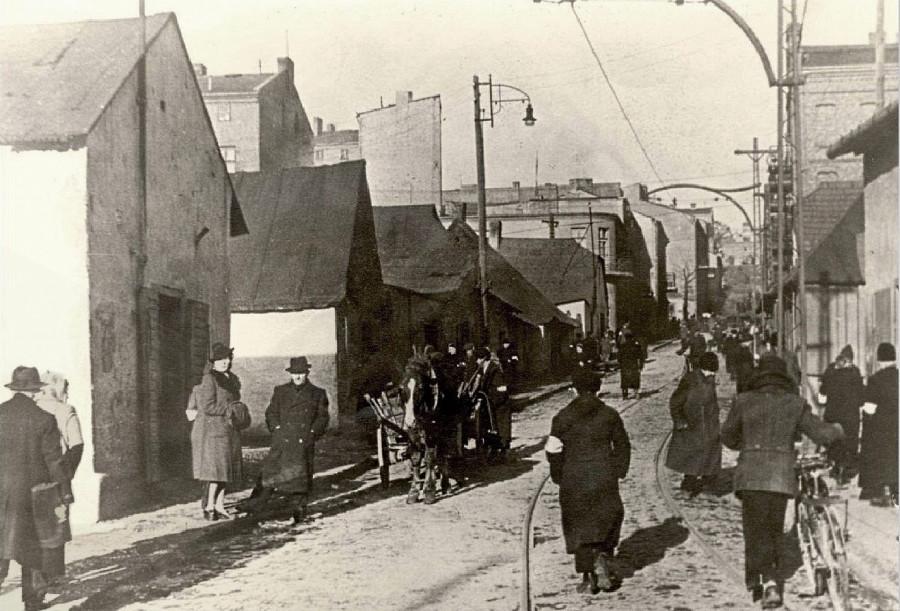

Auch in Wiesbaden wurde die Polizeidirektion aktiv und bat unter dem Betreff ‚Behandlung von Ostjuden’ am 26. Februar 1920 um Meldung derjenigen, die durch Silberschmuggel aufgefallen waren. Nicht wenige der mit dem Etikett „Ostjude“ versehenen Migranten waren nämlich auch in die Kurstadt gekommen. Etwa ein Drittel der in den zwanziger und dreißiger Jahren hier lebenden etwa 3200 Jüdinnen und Juden hatte osteuropäische Wurzeln und zählte sich im Hinblick auf seine religiöse Orientierung zum orthodoxen Judentum. Ihre Zuwanderung wurde wegen ihrer als fremdartig empfundenen Kultur und Lebensweise, überall wahrnehmbar durch die traditionelle Kleidung, von der einheimischen Bevölkerung und auch von ihren assimilierten Glaubensbrüdern mit wachsendem Missbehagen gesehen. Besonders das innere Westend zwischen Schwalbacher Straße, Emser Straße und Goebenstraße zählte zu ihrem bevorzugten Wohngebiet. Dort befanden sich zumeist in privaten Räumen die kleinen Gebetstuben, Schtibl genannt. Dort wurden koschere Speisen angeboten und man konnte sich in seinem schwarzen Kaftan bewegen, ohne schief angesehen zu werden. Die dortigen Straßen beherbergten die kleinen Trödel- und Krämerläden, die dem Viertel wenigstens ansatzweise den vertrauten Anblick der heimischen Schtetl gaben.

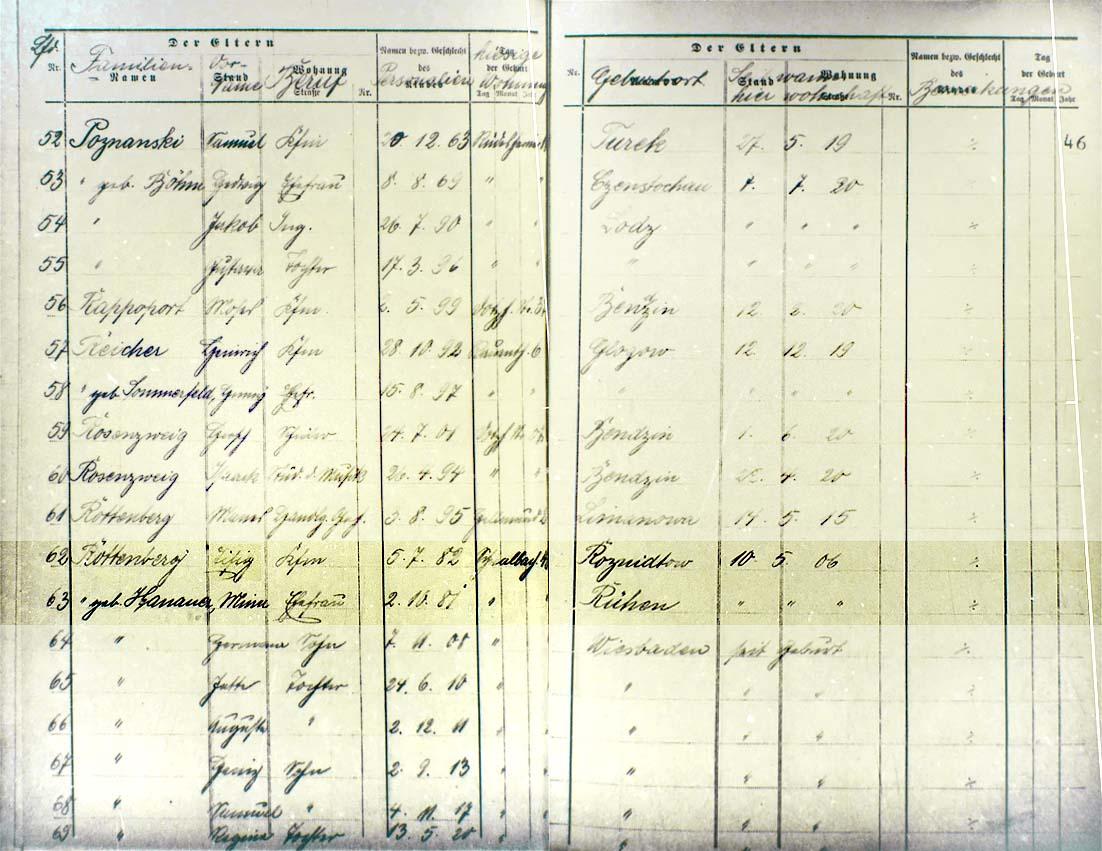

HHStAW 408 123

Dem Erlass der Reichsregierung kam auch die Stadt Wiesbaden nach und erstellte anhand der Unterlagen des Meldeamts entsprechende Listen. In dieser Liste ist auch Philipp Rottenberg aufgenommen, der danach seit dem 10. Mai 1906 in der Stadt gemeldet war.[8] Allerdings wirft dieser Eintrag weitere Fragen auf. Zunächst muss man fragen, wieso er überhaupt in dieser Liste erscheint, denn sein Geburtsort bei Groß Strelitz lag zum Zeitpunkt seiner Geburt im Deutschen Reich. Und auch nach dem Ersten Weltkrieg und den in Oberschlesien abgehaltenen Abstimmungen über die territoriale Zugehörigkeit blieb dieses umstrittene Gebiet bei Deutschland. Möglicherweise waren seine Eltern polnische Staatsbürger und diese Staatsangehörigkeit war dann auf ihn übertragen worden. Offenbar betrachtete sich die Familie selbst auch als polnische Juden, denn nie hat sie diese Zuschreibung, die ihr eher Probleme als Vorteile bereitete, je infrage gestellt und dagegen protestiert.[9] All die Jahre zuvor war sie auch von der Polizei als Polen geführt und von ihren Mitbürgern auch als solche behandelt worden.

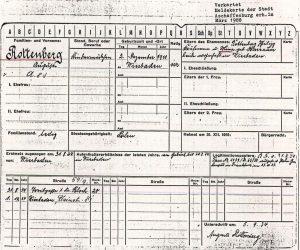

Die zweite Frage stellt sich im Hinblick auf den Zeitpunkt seiner Anmeldung in Wiesbaden und damit verbunden das Jahr seiner Eheschließung. Auf der 1920 erstellten Liste der polnischen Juden ist auch seine Frau Mina, geborene Hanauer, mit dem gleichen Meldedatum, dem 10. Mai 1906, aufgeführt. Laut Eintrag auf seiner Sterbeurkunde war die Ehe aber erst am 26. Dezember 1907 geschlossen worden.[10]

Eine mögliche Erklärung für diesen Widerspruch könnte sein, dass die beiden zuvor die Ehe nach jüdischem Ritus geschlossen und die amtliche Eheschließung erst wesentlich später vollzogen hatten. Vielleicht übernahm man bei der Erstellung der Liste der Einfachheit halber mit der Staatsangehörigkeit auch das Meldedatum von Eisig Philipp für seine Frau.

Auch Mina Hanauer kam aus einer jüdischen, allerdings nicht polnischen Familie, die in der kleinen Gemeinde Richen, etwa 25 km westlich von Heilbronn, beheimatet war.[11] Sie hatte dort am 2. Oktober 1881 als Tochter des Handelsmanns Herrmann Hanauer und seiner Frau Fanny, geborene Wolfheimer, das Licht der Welt erblickt.[12] Wegen ihrer Ehe mit einem Ostjuden verlor sie nach geltendem Recht des Kaiserreichs ihre deutsche Staatsangehörigkeit, womit auch sie automatisch der diskriminierten Gruppe der polnischen Ostjuden zugeschlagen wurde. Wann sie ihre südfränkische Heimat verlassen hatte, vielleicht mit ihren Eltern, ist nicht bekannt, aber die Hochzeit fand im badischen Reilingen, südlich von Heidelberg, statt.

Erst drei Jahre nach ihrer Anmeldung in Wiesbaden erscheint das Ehepaar Rottenberg erstmals im Wiesbadener Adressbuch von 1909. Nicht, wie in der Judenliste angegeben, mit der Adresse Schwalbacher Str. 43, sondern mit der Anschrift Hermannstr. 17. Diese Straße liegt in dem klassischen Wohngebiet der Ostjuden im Herzen des Westends. Dass sie damals noch wenig vermögend gewesen sein müssen, kann man auch daraus schließen, dass sie in der ohnehin eher bescheidenen Wohngegend die erste Etage in einem Hinterhaus bezogen hatten. Der Umzug in die Schwalbacher Straße erfolgte um das Jahr 1913 und markiert den allmählichen sozialen Aufstieg. Die Straße, heute eine vielspurige Verkehrsader, trennte schon damals das traditionelle geschäftliche Zentrum der Stadt von dem westlich davon gelegenen Viertel der einfachen Leute und eben auch der ostjüdischen Migranten. Auch innerhalb des Gebäudes war er vorgerückt. Statt im Hinterhof bewohnte er jetzt eine Wohnung im ersten Stock des Mittelbaus. Da er mit seinem Weißwäschegeschäft primär den Einzelhandel belieferte und nur nebenbei auch direkt eigene Verbraucher bediente, war er auf einen Laden, der mit Auslagen Kunden anziehen musste, nicht angewiesen. Ein Lagerraum genügte völlig.

Alte Ansicht

Vermutlich erfolgte der Umzug in die bessere Lage aber nicht nur aus geschäftlichen Gründen. Inzwischen hatte sich die Familie durch die Geburt der ersten fünf Kinder schon erheblich vergrößert. Als Erster war am 7. November 1908 der Sohn Hermann zur Welt gekommen.[13] Ihm folgten zwei Töchter, zunächst Jette am 24. Juni 1910 und dann Auguste am 21. Dezember.[14] Der Umzug hatte im Zeitraum stattgefunden, in dem Henny am 2. September 1913 zur Welt kam.[15] Noch während man sich in Deutschland der Hoffnung hingab, man könne den Ersten Weltkrieg gewinnen, wurde am 4. November 1917 der Sohn Emanuel geboren.[16] Die beiden Töchter Regina, geboren am 13. Mai 1920, und Ruth Dina, geboren am 23.5.1923, waren dann Kinder der Weimarer Republik.[17] Eine weitere Bewohnerin war Fanny / Fanni Hanauer, geborene Wolf, die verwitwete Mutter von Mina. Nicht bekannt ist, ob sie auch schon unter den bisherigen Adressen der Rottenbergs zusammen mit diesen gelebt hatte.[18]

In dem 1921 neu erworbenen Haus in der Rheinstr. 81 stand ihnen eine Wohnung mit 7 Zimmern zur Verfügung, die – so eine Zeugin in einer eidesstattlichen Erklärung – „sehr gut und elegant möbliert war (wertvolle Möbel, Teppiche, ein Flügel, wunderbares Silber und Tafelgeschirr)“.[19] Dazu gehörten noch zwei Mansardenzimmer, von denen das eine als Lager, das andere als Büro genutzt wurde.[20]

Über die Umsatzentwicklung und die erwirtschafteten Gewinne konnten im Entschädigungsverfahren keiner der Befragten konkrete Aussagen machen, Akten des Finanzamts lagen nicht mehr vor, aber sogar die Auskunftei Blum, die zumeist eher negative Gutachten über frühere jüdische Unternehmen machte, musste konstatieren, dass Philipp Rottenberg „sich mit seinem Geschäft sehr viel Mühe“ gab, wenngleich die Formulierung auch weniger positive Interpretationsmöglichkeiten offenlässt. Die gesamte Familie habe im Geschäft mitgearbeitet und fremde Hilfskräfte seien nur von Fall zu Fall eingestellt worden. Er habe ein ständiges Lager im Wert von etwa 20.000 RM unterhalten. „Seinen Verbindlichkeiten kam er immer vereinbarungsgemäß nach.“[21] Trotz der fehlenden Zahlen kam auch die Entschädigungsbehörde zu dem Schluss, dass es sich um ein früher „gut gehendes Weiß- und Wollwaren Wäsche-Versandgeschäft“ gehandelt haben muss.[22] Eine Freundin der Töchter der Familie vermutete, dass die Einnahmen „erheblich über dem Durchschnitt gelegen haben (müssen), denn die Familie Rottenberg führte ein großes Haus.“[23]

Der frühere, ebenfalls aus Polen stammende Verleger und Druckereibesitzer Heinz Henry Spett, der 1933 zunächst nach Frankreich und später in die USA emigrieren konnte, bestätigte, dass die Familie Rottenberg bis zu seiner Flucht in gediegenen Verhältnissen gelebt habe. „Sein mustergültiges Familienleben, das sich auch darin zeigte, dass er seinen Kindern eine ausgezeichnete Erziehung angedeihen ließ, und seine freundschaftliche Einstellung zu seinen Mitbürgern, machten ihn zu einer allgemein beliebten und geschätzten Persönlichkeit, sowohl in jüdischen wie auch in nichtjüdischen Kreisen in Wiesbaden.“ Besonders in der jüdischen Gemeinde sei er ein „angesehenes und hochgeachtetes aktives Mitglied“ gewesen.[24] Ob diese Aussage tatsächlich zutreffend war, muss allerdings hinterfragt werden. Sein Name erscheint in den vielen Vereinen und Gruppierungen der Gemeinde nur ein einziges Mal: Seine Mitgliedschaft beschränkte sich auf die ‚Agudas Isroel’, die in Wiesbaden knapp zwanzig, fast ausschließlich aus dem osteuropäischen Judentum zugehörige Mitglieder besaß. Als ihre Aufgabe sah diese orthodoxe Vereinigung die „Pflege des Thorageistes und die Stärkung des gesetzestreuen Judentums“ an. Gegründet worden war sie 1912 im oberschlesischen Kattowitz, also ganz in der Nähe des Geburtsorts von Philipp Rottenberg, ursprünglich als Gegenbewegung zum weltlich orientierten Zionismus. Dass sich die Anhänger dieser extrem konservativen Strömung aber in einer Gemeinde mit mehrheitlich liberal orientierten Juden wohlfühlten und sich mit gegenseitiger Achtung begegneten, muss doch eher bezweifelt werden.

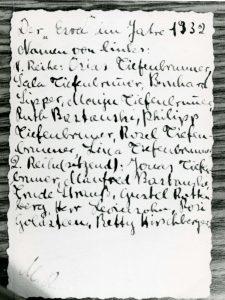

Auch drei der Töchter von Philipp Rottenberg, Auguste, Regina und Ruth Dina, engagierten sich nachweislich zumindest in einer der orthodoxen Gruppen. Die beiden Jüngsten sind im Jüdischen Adressbuch als Mitglieder der ‚Esra’, dem orthodoxen Jugendbund genannt und Auguste /. Gusti, ist auf der rückseitigen Beschriftung eines Fotos der Gruppe aus dem Jahr 1932 aufgeführt.[25] Der Bund war die jüdisch-orthodoxe Antwort auf die deutsche Jugendbewegung. Die neun bis fünfzehnjährigen Jungen und Mädchen unternahmen genauso wie ihr „deutsches“ Pendant viele Wanderungen, allerdings geschlechtlich getrennt, übten sich in sportlichen Spielen und pflegten den gemeinsamen Gesang. Ihr Ziel war – ähnlich wie das der Agudas Isroel’ – die Entwicklung einer jüdischen Persönlichkeit, in der das Thora- und das Weltwissen in einem gesunden Körper zur Entfaltung kommen sollte.[26]

hhstaw_3008_1_14200

hhstaw_3008_1_1

Unabhängig davon mussten die Kinder auch die öffentlichen Schulen besuchen. Zumindest von Regina ist dokumentiert, dass sie bis zum März 1930 im Lyzeum II und 1933 auch an der Mittelschule in der Rheinstraße unterrichtet wurde.[27] Emanuel besuchte von 1929 bis 1936 die Gutenbergschule.[28] Von seinem Alter her hätte er dort noch sein Abitur ablegen können.

Wann der Niedergang des Geschäfts begann, war schon im Entschädigungsverfahren nicht mehr genau feststellbar. Bezeugt wurde zwar, dass die Umsätze mit der Machtübernahme der Nazis zurückgegangen seien und viele Kunden, die die Waren auf Ratenbasis bezogen hatten, jetzt glaubten, ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen zu müssen. Einzig das Steueramt beim Magistrat der Stadt Wiesbaden konnte wenigstens für die Jahre 1933 bis 1938 Zahlen liefern, die aber bestenfalls einen tendenziellen Einblick in die Situation nach 1933 ermöglichen. Demnach wurden dort schon von diesem Jahr an keine Erträge mehr registriert und entsprechend fand auch keine Veranlagung für die Gewerbesteuer mehr statt.[29] Diese Daten lassen vermuten, dass bereits zuvor während der Weltwirtschaftskrise die zuvor unzweifelhaft positive Lage sich verschlechtert haben muss und die folgenden Boykottaktionen dann faktisch das Ende der Firma einläuteten. Über die Einkünfte der Familie liegen drei Zahlen aus den Jahren 1936 bis 1938 vor. In den Jahren 1936 und 1938 belief sich das jährliche Gesamteinkommen aus dem Geschäft auf jeweils etwa 1.000 RM, 1937 auf knapp 1.400 RM.[30] Das sind zumeist nicht einmal 100 RM im Monat zum Unterhalt einer zeitweise noch achtköpfigen Familie. Möglicherweise konnten die älteren Kinder, sofern sie noch Arbeit gefunden hatten, noch einen finanziellen Beitrag leisten. Wie auch andere jüdische Familien werden auch Rottenbergs auf ihre Ersparnisse zurückgegriffen haben. Zuwendungen von amerikanischen Verwandten wurden allerdings nicht genutzt, sondern für noch größere Notzeiten gespart.

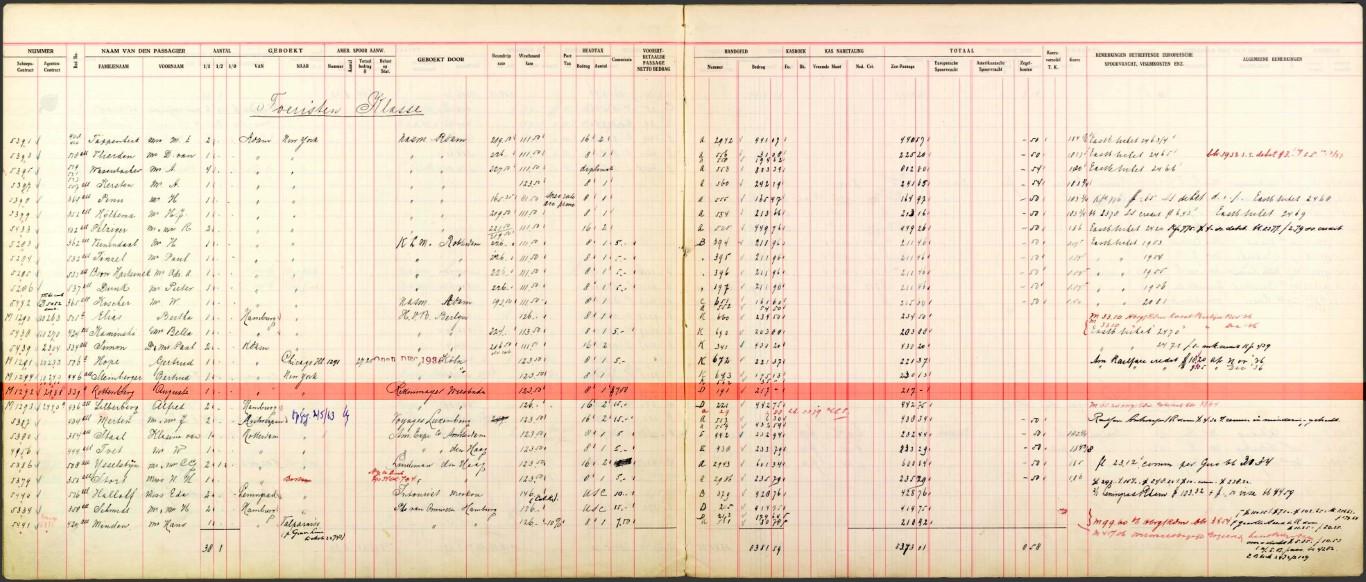

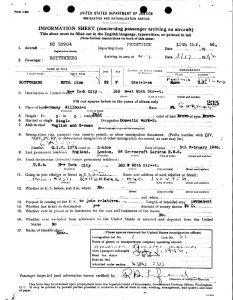

Auch wenn man annimmt, dass sich gerade in den zwanziger Jahren die Lage des Geschäfts wesentlich besser darstellte, so muss doch allen klar gewesen sein, dass ein solcher Laden auf Dauer kaum eine so große Familie würde ernähren können, zumal in diesem Sektor die Konkurrenz gerade auch unter jüdischen Händlern sehr groß war. Der älteste Sohn Hermann wanderte daher schon als 18-Jähriger 1926 nach Amerika aus. Am 13. April landete er von Hamburg kommend auf dem Schiff „Deutschland“ in New York an.[31]

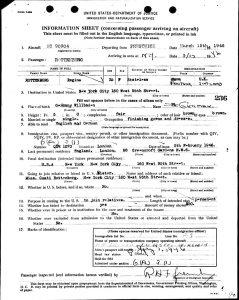

Noch mindestens zweimal kehrte er in den zwanziger Jahren nach Europa bzw. zurück. Wenn man die Kosten solcher Schiffsreisen bedenkt, dann kann man daraus schließen, dass es ihm in Amerika gelungen war, Fuß zu fassen. Im Oktober 1940 wurde er, noch immer in New York wohnend, für die Army registriert. Am 3. März 1942 heiratete er in New York Bertha Bressler, geborene Rand,[32] die, wie die Vorfahren von Hermann, aus Polen stammte, aber schon 1920 mit ihren Eltern Baruch und Rose Rand sowie ihren Geschwistern nach Amerika ausgewandert war.[33] Ob aus der Ehe Kinder hervorgingen, ist nicht bekannt. Sein 1939 gestellter Antrag auf Erteilung der amerikanischen Staatsbürgerschaft, wurde 1944 bewilligt.[34] Herman Rottenberg wurde nicht einmal 60 Jahre alt. Er verstarb am 11. August 1955 in New York, bevor das Entschädigungsverfahren für seine Eltern zu ihrem Ende gekommen war.[35]

Die nächsten beiden Kinder, die Deutschland noch vor der Reichspogromnacht verließen, waren Auguste, genannt Gusti, und ihr Bruder Emanuel. Beeinflusst wurde diese Entscheidung ganz sicher durch den unmittelbaren Eingriff des NS-Staates in die innere Sphäre der Familie Rottenberg, veranlasst durch die psychische Erkrankung der Tochter Jette, die ihren Namen vermutlich im Andenken an ihre Urgroßmutter erhalten hatte. Jette war laut einer Diagnose an Schizophrenie erkrankt, nach NS-Jargon ein „unwertes Leben“, das für den „gesunden Volkskörper“ eine Last darstellte. Noch war man nicht so weit, die späteren Euthanasiepläne umzusetzen,[36] aber an die schon in den zwanziger Jahren intensiv geführte Diskussion unter Eugenikern und Medizinern, wie man mit solchen „Volksschädlingen“ umgehen sollte, konnte die Partei andocken. Schon 1932 war eine Gesetzesvorlage in den Reichstag eingebracht worden, die die Zwangssterilisation zur Verhütung von erbkrankem Nachwuchs vorsah. Unter der NS-Regierung wurde das Gesetz am 14. Juli 1933 verabschiedet.[37]

Ärztliche Gutachten entschieden darüber, wer auf Basis dieser Gesetze sterilisiert werden sollte. Ein solches Gutachten wurde für Jette am 16. Februar 1934 erstellt. Über einen Widerspruch entschieden dann sogenannte Erbgesundheitsgerichte, die mit einem vorsitzenden Richter und zwei ärztlichen Beisitzern besetzt waren. Ein solches Gericht entschied am 25. April des gleichen Jahres positiv über die beschlossene Maßnahme. Offenbar legten die Eltern auch dagegen Widerspruch ein, denn die nächsthöhere Instanz, ein Erbgesundheitsobergericht, bestätigte die vorausgegangene Entscheidung. Am 11. September 1934 wurde Jette im Stadtkrankenhaus von Koblenz sterilisiert.[38] Da danach aus Sicht der Rassenhygieniker keine Gefahr mehr für das deutsche Volk von ihr ausging – ein „Ballast“ blieb sie natürlich auch weiterhin –, durfte sie anschließend wieder zurück zu ihren Eltern nach Wiesbaden.

Wenn der NS-Staat die Persönlichkeitsrechte der Menschen derart mit Füßen trat, dann war für jeden offenbar, dass Juden, die gemäß alltäglicher Propaganda die schlimmsten aller Volksschädlinge waren, von dieser Regierung nur das Schlimmste zu erwarten hatten. Wenn daher die übrigen Kinder von Philipp und Mina Rottenberg so schnell wie möglich aus Deutschland flüchteten, dann hatten sie diese Botschaft verstanden.

https://collections-server.arolsen-archives.org/G/wartime/02020201/0449/143276013/001.jpg

Über das Leben von Gusti ist nur wenig bekannt. 1934 verließ sie ihr Elternhaus und hielt sich für vier Monate in Aschaffenburg auf. Offenbar war sie dort als Kindermädchen tätig, wie man der dort ausgestellten Meldekarte entnehmen kann. Am 1. Dezember zog sie wieder zurück nach Wiesbaden.

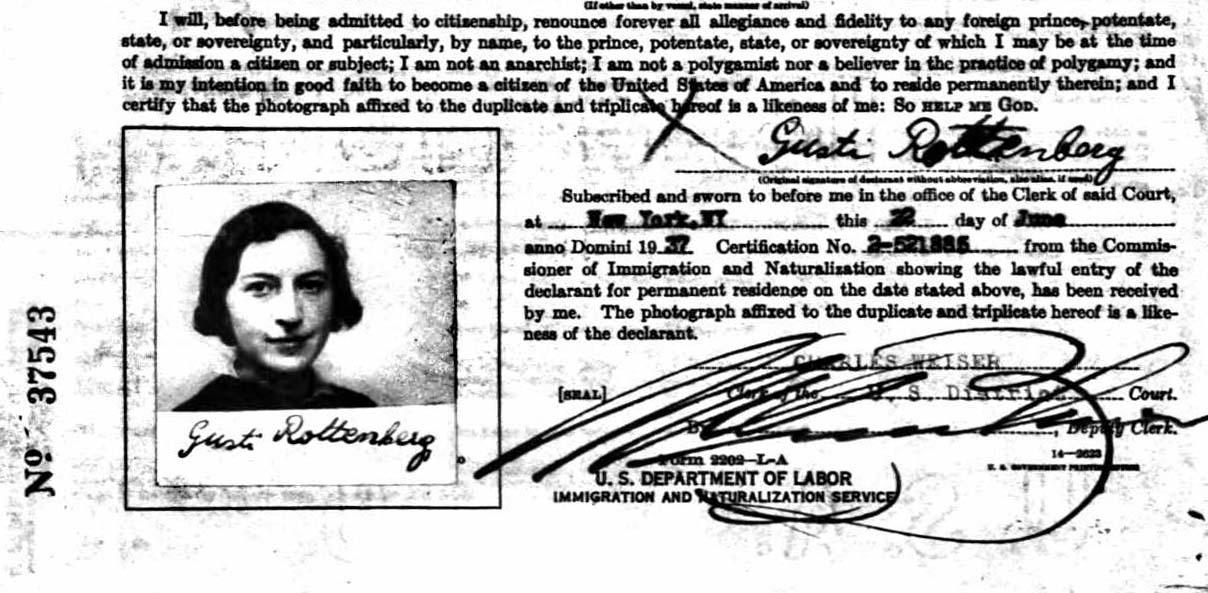

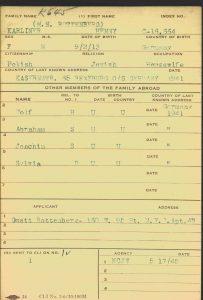

Sie war gerade 25 Jahre alt geworden, als sie im Dezember 1936 über den holländischen Hafen Rotterdam in die USA flüchtete. In New York erwartete sie bei ihrer Ankunft am 17. Dezember ihr Onkel Louis Friedmann.[39] 1943 erhielt sie die amerikanische Staatsbürgerschaft, die sie 1937 noch beantragt hatte.

https://www.ancestry.de/search/collections/62808/records/1532593?tid=&pid=&queryId=33dcea6e-18d0-4ade-8735-03ceee450604&_phsrc=svo7562&_phstart=successSource

https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/2499/images/31301_168840-00357?pId=4190096

https://images.findagrave.com/photos/2023/168/172042665_34a7aefd-8756-44f7-a18c-87d10d32cd81.jpeg

Wann sie ihren Ehemann, den russischstämmigen Pharmakologen Abraham Goldstein, heiratete, ist nicht bekannt. Aber das Paar wohnte beim Zensus im Jahr 1950 noch immer in New York und hatte mit dem eineinhalbjährigen Jay auch schon Nachwuchs bekommen. Mit der Familie zusammen lebte auch noch die Mutter von Abraham, die 68-jährige Anna Goldstein.[40]

Begraben wurde Gusti auf dem Mount-Moriah-Cemetery Fairview im Staate New Jersey, nachdem sie am 12. August 1989 dort verstorben war.[41]

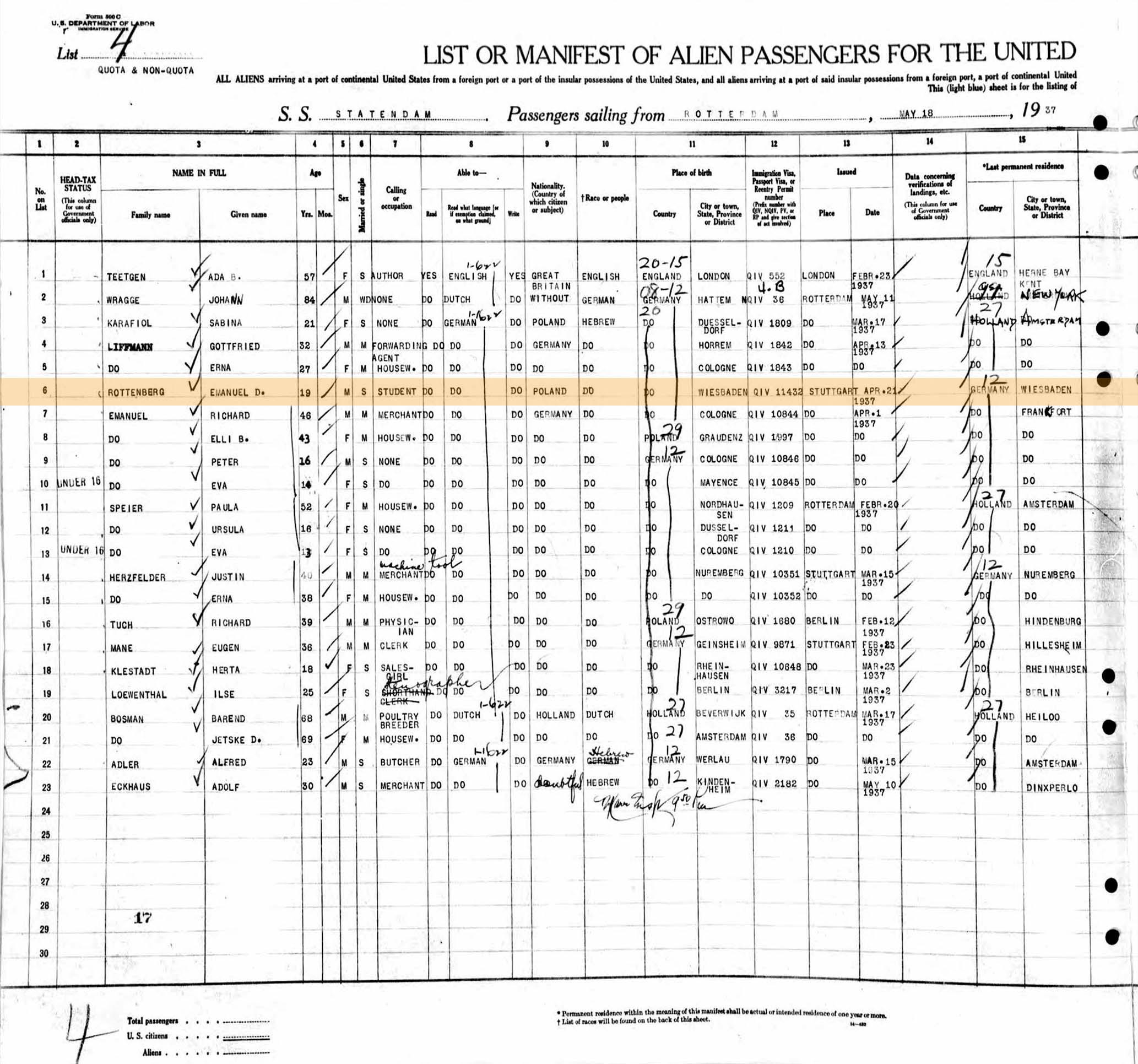

Der nächste, der angesichts der schwierigen finanziellen Lage und der politischen Verhältnisse insgesamt Wiesbaden und Deutschland verließ, war Emanuel David, der zweite Sohn von Philipp und Mina Rottenberg. Sein Weg nach Amerika führte über den holländischen Hafen Rotterdam, wo er auf dem Schiff ‚Statendam’ am 25. Mai 1937 New York erreichte.[42] Als Kontakt in den USA hatte er einen Emil Lippmann oder Loppmann, einen Cousin seiner Mutter, angegeben, der in Newark lebte.

https://www.ancestry.de/search/collections/7488/records/20492939

Noch im Jahr seiner Ankunft beantragte er die amerikanische Staatsbürgerschaft. Als er dann im Oktober 1940 für die Armee registriert wurde, gab er als Person, die im Zweifelsfall informiert werden sollte, seinen damals in New York lebenden Onkel Louis Friedman an.

https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/1265/images/1265_b921023-00032?rc=&queryId=e80af036-527b-4bc5-b690-4cf9a6f0d773&usePUB=true&_phsrc=svo7532&_phstart=successSource&pId=1449151051

https://www.ancestry.de/search/collections/63085/records/8520

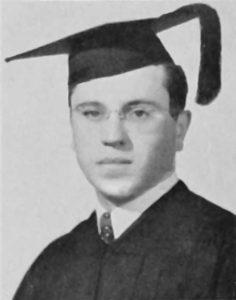

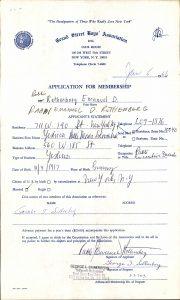

Auch er selbst hatte in der Metropole an der Ostküste eine Wohnung gefunden. Am theologischen Seminar des Rabbis Isaak Elchanan studierte er Theologie.[43] Das weitere Schicksal von Emanuel David Rottenberg ist nur vage zu rekonstruieren. Immerhin existiert ein Mitgliedsantrag für einen Jugendclub in New York vom Januar 1946, mit dem ein Rabbi Emanuel D. Rothenburg, gebürtig in Deutschland am 4. November 1917, um Aufnahme ersuchte.[44] Angesichts des Geburtsdatums muss es sich trotz unterschiedlicher Schreibweise des Familiennamens um den Sohn von Eisig Philipp und Mina Rottenberg handeln.

https://www.ancestry.de/search/collections/7733/records/2338429

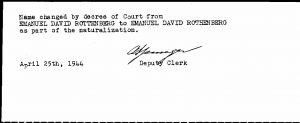

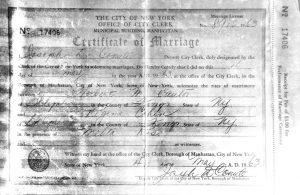

Bereits 1944 hatte er im Zusammenhang mit seiner Einbürgerung seinen Namen ändern lassen.[45] Am 12. Juni 1944 heiratete er die Schweizerin Blanche Flaks, geboren am 5. Dezember 1919 in St. Gallen. In der Ehe wurde am 16. November 1946 eine Tochter geboren, die den Namen Yvonne erhielt.[46]

Nach dem Tod seiner Frau ehelichte er 1987 in New York / Brooklyn die Ungarin Gabriella Farkas, die am 11. Juli 1914 geboren worden und verwitwete Mutter von zwei Kindern war.[47] Sie verstarb am 12. August 2013 in New York im Stadtteil Monsey, einem der Zentren des orthodoxen Judentums der Stadt.[48] Emanuel Rottenberg selbst soll bereits am 21. Dezember 1997 verstorben sein.[49]

Auch die beiden jüngsten Schwestern, Regina und Ruth Dina, hatten ursprünglich die Absicht, ihrer Schwester Gusti nach Amerika zu folgen. Dies ist einem Brief zu entnehmen, den Regina im Rahmen des Entschädigungsverfahrens 1956 an die Behörde schickte.[50] In einem knappen Lebenslauf gab sie damals auch Auskunft über ihr bisheriges Schicksal. Sie hatte ab dem Jahr 1926 zunächst für vier Jahre die Hebbelschule, eine Wiesbadener Volksschule, dann ab 1930 bis zum Schuljahr 1936/37 eine Mittelschule in der Rheinstraße besucht. Anschließend zog sie nach München, um im dortigen Antonienheim eine Ausbildung als Kinderpflegerin zu absolvieren. Die Ausbildung musste sie nach fünf Monaten „durch den schrecklichen Antisemitismus, mit der Hitler-Regierung“, wie sie formulierte, abbrechen. Das Heim war damals von der NS-Regierung für eigene Zwecke übernommen worden. Eigentlicher Zweck der Ausbildung war es, im Wunschland der Emigration, in den USA, mit diesem Beruf eine Anstellung zu finden. Dass sie diese Absicht hatte, wurde von ihrer Schwester Gusti, mit der sie all die Jahre korrespondierte, in einer eidesstattlichen Erklärung bestätigt.[51] Zur Ausreise kam es aber nicht, weil die Einwanderungsquote für polnische Emigranten, und eine solche war sie trotz ihrer Geburt in Wiesbaden, so beschränkt war, dass sie kaum eine Chance hatte, rechtzeitig aus Deutschland herauszukommen. Für die Bereitstellung eines Affidavits besaß ihre Schwester noch nicht die finanziellen Mittel. Aber sie kontaktierte weitere Verwandte. Der auch sonst hilfreiche Onkel Louis Friedmann wurde eingeschaltet, allerdings kam das von ihm zugesagte Affidavit nie in Deutschland an. Ein zweiter Versuch über Aron Hanauer, einen Bruder der Mutter, der amerikanischer Staatsbürger war, sich damals aber in Rotterdam befand, konnte wenigstens ein Permit-Visum für die schnelle Ausreise nach England besorgen. Auch hatte er für jede der beiden Schwestern 1.000 Brit. Pfund und die Schiffskarten für die Weiterreise in die USA gestellt.[52]

Nicht eindeutig sind die Angaben, wann die Ausreise stattgefunden hatte. Am verwirrendsten sind dabei die beiden Devisenakten der Schwestern, die Unterlagen über die Mitnahme von Umzugsgut enthalten. Beide nehmen Bezug auf einen Ausweisungsbefehl vom 2. Juni 1939 und sind datiert mit dem 26. Juni 1939. Beide tragen die Unterschrift „Ruth u. Regina Rottenberg“. Da alles mit einer Hand geschrieben ist, kann die Unterschrift nicht von beiden einzeln vorgenommen worden sein. Die jeweiligen Unterschriften der handschriftlichen Briefe in den Entschädigungsakten der beiden unterscheiden sich zudem deutlich von der hier vorliegenden Schrift, sodass man vermuten kann, dass das Formular vom Vater oder der Mutter der beiden ausgefüllt wurde, zumal beide damals ganz sicher nicht mehr in Wiesbaden wohnten. Es ging wohl nur noch darum, wenigstens die noch zu Hause vorhandene Kleidung den beiden zukommen zu lassen

Ein anderes Datum, der 25. Juli 1939, ist auf der Gestapokarteikarte der Eltern genannt. Regina selbst gab in einem Brief an die Entschädigungsbehörde an, bereits im März 1938 ausgewandert zu sein. Ihre Schwester Ruth bestätigte, dass sie die Reise gemeinsam angetreten hatten, sie selbst also auch schon im Frühjahr nach London kam.[53] Die erste Etappe der Flucht war beiden somit noch gelungen, aber dann brach der Krieg aus und die britische Regierung lehnte ihre Anträge für die Weiterreise nach Amerika ab. Sie ließen sich allerdings schon damals im amerikanischen Konsulat für die Auswanderung nach dem Ende des Krieges registrieren. [54] Und zumindest für Regina ist die mit Datum 24. Juli 1939 versehene Einreisegenehmigung für die USA, gültig bis zum 1. Juli 1946, noch erhalten. Vorausgesetzt wurde, dass sie bis dahin ihre Ausbildung beendet hatte.[55]

HHStAW 518 4028 (33)

Beide Schwestern besuchten daraufhin in London eine Schule, um sich jetzt dort als Kinderpflegerin ausbilden zu lassen. Aber auch dieser Versuch scheiterte. Die Schule wurde bei deutschen Luftschlägen zerstört. Viele Nächte hatten die beiden damals in ungeheizten Luftschutzbunkern verbringen müssen, weshalb Regina später auch einen Anspruch auf Entschädigung für leibliche Schäden geltend machte, der allerdings von den deutschen Behörden abgelehnt wurde.[56]

Beide verdienten sich ihren Lebensunterhalt in England als Hausangestellte, Regina später auch als Verkäuferin.[57] Auf den Einreisepapieren für die USA, auf denen beide jetzt als „stateless“ bezeichnet werden, ist der Beruf von Ruth weiterhin mit „Domestic Worker“,[58] der von Regina jetzt mit „Finishing gowns and dresses“ angegeben.[59] Mit einem Flugzeug waren sie am 15. März 1946 in New York gelandet und dort zunächst bei ihrer Schwester untergekommen.

Am 4. Juni 1951 wurde Ruth, am 28. Januar 1952 Regina Bürgerin der Vereinigten Staaten.[60]

Die immigration von Regina und Ruth Rottenberg in die Vereinigten Staaten im März 1946

https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/7488/images/NYT715_7076-0422?pId=3021136084 und https://www.ancestry.de/search/collections/7488/records/3021136083

Aber auch im gelobten Land war das Leben nicht einfach. Ruth, die ihre Ausbildung nicht zu einem Abschluss bringen konnte, war noch 1950 ohne Arbeit, als sie beim damaligen Zensus aufgenommen wurde. Ihre Schwester konnte auch wegen der verschiedenen körperlichen Leiden ihren Beruf als Verkäuferin nicht immer ausüben. Am 9. Januar 1954 heiratete Regina Joseph Cohen, über den keine weiteren Informationen vorliegen. Diese Ehe, die im Zeitraum 1957/58 noch bestand, wurde später geschieden.

HHStAW 40288

Am 4. Mai 1963 ging sie in New York im Stadtteil Brooklyn eine zweite Ehe mit Herbert Cantor ein.[61]

Regina Cantor soll am 13. März 2003 in New York verstorben sein.[62]

Das weitere Schicksal ihrer Schwester Ruth konnte nicht geklärt werden.

Wenn die Angaben der Geschwister in Bezug auf das Datum ihrer Ausreise richtig sind, dann erlebten sie die schrecklichen Ereignisse während der Reichspogromnacht, von der auch ihre Eltern unmittelbar betroffen waren, selbst nicht mehr. Eine Zeugin berichtete im Entschädigungsverfahren, der Mob sei in die Räumlichkeiten der Rottenbergs eingedrungen und habe die noch vorhandenen Waren aus den Regalen gezerrt und sie auf die Straße geworfen. Was noch verwertbar und nicht geplündert worden war, hatte Philipp Rottenberg nach dem Überfall wieder aufgesammelt.[63] Aber das war nur mehr ein verzweifelter Akt, mit dem das Unausweichliche nicht verhindert werden konnte. Nach diesem Überfall gab er sein Geschäft zum Ende des Jahres 1938 auf.

HHStAW 518 38272 (59)

HHStAW 519/3 21295 (2)

Offenbar hatten die drei noch in Deutschland verbliebenen Familienmitglieder ebenfalls ihre Emigration geplant. Am 28. Juli 1939 ging bei der Devisenstelle in Frankfurt der entsprechende Antrag auf Mitnahme von Umzugsgut ein.[64] Als Ziel war New York angegeben. In den Unterlagen für die Emigration lagen auch zwei Unbedenklichkeitsbescheinigungen, eine von der Stadt, die andere vom Finanzamt, laut denen Rottenbergs allen steuerlichen Verpflichtungen nachgekommen waren. Das bedeutet, dass sie sowohl die Judenvermögensabgabe als auch die Reichsfluchtsteuer bezahlt haben mussten. Belege über deren Höhe und mit welchen Mitteln sie wann bezahlt wurden, sind aber nicht erhalten geblieben.[64a]

Als vorhandenes Vermögen gab Philipp Rottenberg den Wert seines Hauses mit 40.300 RM an. Es war allerdings durch eine Hypothek mit 32.120 RM belastet, sodass das tatsächliche Vermögen rund 8.200 RM betrug. Die Umzugslisten wurden genehmigt, nachdem alle Gegenstände mit Edelmetallanteil gestrichen worden waren.

Die Behörde wusste allerdings nicht, dass im Umzugsgut, genauer im Sofa, 3.500 Dollar versteckt waren, die die Schwester von Mina, vermutlich die Ehefrau des mehrfach erwähnten Schwagers Louis Friedmann, zwischen 1923 und 1933 regelmäßig nach Deutschland geschickt hatte. Das Geld sollte eigentlich zum Unterhalt der Mutter der beiden Schwestern, Fanny Hanauer, dienen, die ebenfalls in der Rheinstr. 81 wohnte. Da Mina und Philipp Rottenberg aber damals offenbar nicht auf dieses Geld angewiesen waren, hatten sie es angespart und wollten es jetzt für ihren Neuanfang in den USA nutzen.[65]

Sterberegister Wiesbaden 1894 / 1941

Wieso sie die Ausreise nicht antraten bzw. nicht antreten konnten, ist aber nicht dokumentiert. Möglicherweise hatten sie wegen des hohen Alters ihrer Mitbewohnerin Fanny Hanauer schon die ganzen Jahre mit der Ausreise gezögert. Wer sollte sich um die alte Frau kümmern? Vielleicht hatten sie zu lange gewartet und Kontingentsnummern für ihre Visen erhalten, die zu hoch waren und ihnen keine Chance mehr boten. Wahrscheinlicher ist aber eine andere Möglichkeit. Zwar ist nicht bekannt, wann die Krebserkrankung erstmals diagnostiziert wurde, an der Eisig Philipp Rottenberg am 6. November 1941 in Wiesbaden in seiner Wohnung verstarb, [66] aber die kleinste Erkrankung war für die amerikanischen Einwanderungsbehörden hinreichender Grund, eine Immigration abzulehnen. Somit war der Zeitraum von 1939 bis 1941 nicht nur von den bedrückenden politischen Umständen geprägt, sondern auch durch die zusätzliche persönliche Leidensgeschichte von Philipp Rottenberg.

HHStAW 519/3 5967 (3)

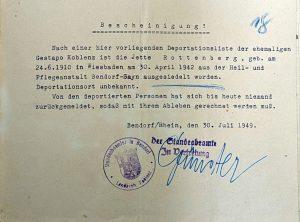

Jette hatte das Sterben ihres Vaters nicht mehr mitbekommen. Sie war seit dem 21. April 1941 in der Heil- und Pflegeanstalt Bendorf Sayn untergebracht.[67] Die dortige „Jacobysche Heil- und Pflegeanstalt“ war eine 1869 von einem jüdischen Bürger gegründete Einrichtung, die psychisch erkrankten Jüdinnen und Juden die Möglichkeit bot, auch als Patienten ein Leben nach den Gesetzen und Traditionen des Judentums zu leben. So gab es dort eine Synagoge und es wurde koscheres Essen gereicht. Durchgängig wurden dort in den zwanziger und dreißiger Jahren etwa 130 Kranke gepflegt, darunter auch nicht wenige aus dem Ausland.

In Vorbereitung auf die Euthanasie bestimmte der Reichsinnenminister im Dezember 1940, dass Bendorf-Sayn die einzige Heil- und Pflegeanstalt in Deutschland für Juden sein sollte. Die Enkel des Gründers Meier Jacoby, Dr. Fritz Jacoby und Dr. Paul Jacoby, die damals die Leitung innehatten, konnten über Russland nach Südamerika fliehen. Die Anstalt wurde daraufhin an die ‚Reichsvereinigung der Juden’ übergeben, die nicht verhindern konnte, dass die Insassen und die jüdischen Ärzte und Pfleger zwischen März und November 1942 in fünf Transporten in die Vernichtungslager im Osten deportiert wurden. 142 Juden, die zwischen 1940 und 1942 in der Anstalt verstorben waren, fanden auf dem dortigen Judenfriedhof ihre letzte Ruhe, 573 zum Teil nicht transportfähige Kranke wurden in die jeweiligen Züge „verladen“. Statt dieses Begriffs, den die Frau des damaligen Anstaltsleiters in ihren Tagebucheintragungen bewusst verwendete – „anders kann man es nicht nennen“ –, stellte der Standesbeamte von Bendorf im Juli 1949 noch eine Bescheinigung aus, laut der Jette Rottenberg am 30.4.1942 „ausgesiedelt“ worden sei.[68]

In Vorbereitung auf die Euthanasie bestimmte der Reichsinnenminister im Dezember 1940, dass Bendorf-Sayn die einzige Heil- und Pflegeanstalt in Deutschland für Juden sein sollte. Die Enkel des Gründers Meier Jacoby, Dr. Fritz Jacoby und Dr. Paul Jacoby, die damals die Leitung innehatten, konnten über Russland nach Südamerika fliehen. Die Anstalt wurde daraufhin an die ‚Reichsvereinigung der Juden’ übergeben, die nicht verhindern konnte, dass die Insassen und die jüdischen Ärzte und Pfleger zwischen März und November 1942 in fünf Transporten in die Vernichtungslager im Osten deportiert wurden. 142 Juden, die zwischen 1940 und 1942 in der Anstalt verstorben waren, fanden auf dem dortigen Judenfriedhof ihre letzte Ruhe, 573 zum Teil nicht transportfähige Kranke wurden in die jeweiligen Züge „verladen“. Statt dieses Begriffs, den die Frau des damaligen Anstaltsleiters in ihren Tagebucheintragungen bewusst verwendete – „anders kann man es nicht nennen“ –, stellte der Standesbeamte von Bendorf im Juli 1949 noch eine Bescheinigung aus, laut der Jette Rottenberg am 30.4.1942 „ausgesiedelt“ worden sei.[68]

HHStAW 469/33 2526 (18)

Der Transport, der Jette in den Tod brachte, trug die Bezeichnung ‚Da 9’. Er startete entweder am 30. April oder am 3. Mai mit den etwa 100 Patienten der Anstalt in Koblenz. Darunter befand sich auch der berühmte Dichter Jakob von Hoddis, dessen berühmtes Gedicht „Weltende“ am Anfang der berühmten Sammlung expressionistischer Gedichte „Menschheitsdämmerung“ steht. Insgesamt waren es etwa 1000 Menschen, die ohne Wasser und nur mit der wenigen Verpflegung, die sie selbst mitgebracht hatten, mit diesem Zug in das Ghetto Krasnicyn südöstlich von Lublin deportiert wurden. Wie viele auf der Fahrt bereits verendet waren, ist nicht bekannt. In der unmittelbaren Umgebung des Zielorts lagen das Ghetto Izbica und die Vernichtungslager Belzec und Sobibor. Kurz zuvor waren die etwa 500 bisher in Krasnicyn lebenden Juden zusammengetrieben worden und in Belzec ermordet worden. Es waren schrecklichste Bedingungen, die die Neuankömmlinge im Ghetto vorfanden, die noch gesunden, aber erst recht die Patienten der Anstalt. Was mit ihnen geschah, ob sie einfach ihrem Schicksal überlassen wurden, ob sie in Krasniczyn ermordet oder noch ins Gas geschickt wurden, wird sich nicht mehr feststellen lassen. Nichts erinnert heute in dem Ort selbst an sie, kein Mahnmal, kein Gedenkstein, nicht einmal ein einfaches Schild. Ein würdiges Mahnmal ist für die 573 ermordeten Frauen und Männer aus den Jacoby-Anstalten immerhin im Jahr 2002 in Bendorf-Sayn errichtet worden.

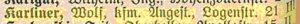

Auch Jettes Schwester Henni Rosalie wurde ein Opfer der Shoa. Auch bei ihr und den übrigen Mitgliedern ihrer Familie ist das genaue Datum ihres Todes nicht bekannt. Überhaupt konnten nur wenige Informationen über sie gefunden werden. Sie verließ Wiesbaden nicht, um sich im Ausland in Sicherheit zu bringen, Sie verließ Wiesbaden nicht, um sich im Ausland in Sicherheit zu bringen, sondern nachdem sie am 19. September 1935 eine Ehe mit Wolf Karliner eingegangen war.[69a]

https://media.geni.com/p14/0d/62/3f/8b/53444868ad24d3d0/14093729_original.jpg?hash=651a8d52f2cc20df70b06192c62cacdd19d3e7534142b62d4431c2afbaf5e168.1758610799

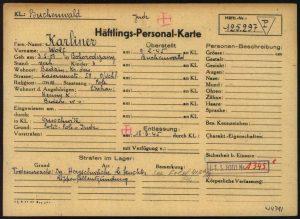

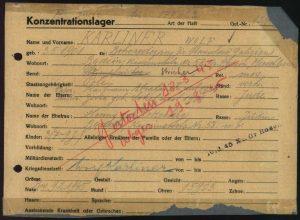

Auch Wolf Karliner hatte einen polnischen und ostjüdischen Hintergrund. Er war am 3. Mai 1901 im polnischen bzw. galizischen Ort Bohorodczanny als Sohn des Kaufmanns Abraham Karliner und seiner Frau Zivie, geborene Sokel, zur Welt gekommen.[69] Wenn sein Beruf in den Unterlagen der Gestapo mit „Stricker“ angegeben ist, dann unterschlägt das seine qualifizierte Ausbildung, die er in seiner Jugend erfahren hatte. Nach dem Besuch der Volksschule war er acht Jahre aufs Gymnasium gegangen und hatte anschließend noch einen Abschluss an der Handelshochschule erworben.[70]

1928 lebte er als kaufmännischer Angestellter in Chemnitz. Offensichtlich wohnte das Ehepaar aber nach der Eheschließung zumindest zeitweise in Berlin, wo am 12. Februar 1936 ihr erstes Kind, der Sohn Abraham, geboren wurde.[71]

Die beiden folgenden Kinder, Joachim Mendel und Sylvia Hannah, kamen am 3. Juli 1937 bzw. am 22. Juli 1938 dann aber wieder in Chemnitz zur Welt.[72] Am 17. November 1940 verließ die Familie Deutschland und zog nach Polen,[73] ob aus freien Stücken oder in Folge einer Ausweisung, ist nicht bekannt. Die Gründe, die sie veranlassten, sich in der Stadt Bendsburg in Oberschlesien, dem heutigen Bedzin, in der Nähe von Kattowitz / Katowice niederzulassen, sollten sie freiwillig dorthin gegangen sein, sind naheliegend. Der Ort liegt unweit des Geburtsorts von Hennys Vater und es gab dort vermutlich Verwandte, bei denen sie unterkommen konnten. Aber auch eine zwangsweise Verbringung dorthin ist nicht auszuschließen.[74] Dieses Gebiet entwickelte sich unter der NS-Herrschaft zu einer der wichtigsten Regionen der Textilerzeugung im Deutschen Reich – und Bendsburg war eines der Zentren.[75] Mehr als 20.000 Juden lebten in der Stadt in jüdischen Wohnvierteln, die aber erst im Mai 1942 zu einem geschlossenen Ghetto zusammengefasst wurden. Von überall wurden Zwangsarbeiter herbeigekarrt, sogar die Transporte aus Frankreich oder Holland durften nach arbeitsfähigen Juden für die oberschlesische Textilindustrie durchsucht werden.

Gemeinfrei

Zum Teil waren sie in von der SS geführten Arbeitslagern zusammengefasst, zum Teil mussten bzw. durften sie auch in der Privatindustrie arbeiten, wo im Allgemeinen die Arbeitsbedingungen besser waren. Für die Arbeitsfähigen bedeutete der Einsatz einen gewissen Schutz vor der Deportation in das nahe gelegene Auschwitz, die aber für viele andere schon damals das unausweichliche Schicksal war. Wenn auf den Karteikarten von Wolf Karliner der Beruf Stricker oder Strumpfstricker angegeben ist, dann ist ziemlich sicher, dass auch er zu diesen abertausenden von jüdischen Zwangsarbeitern zählte. Zwar wurden Frauen ab dem Jahresende 1941 ebenfalls herangezogen, ob aber auch Henny Zwangsarbeit leisten musste, ist nicht belegt.

https://collections-server.arolsen-archives.org/G/SIMS/01010503/0931/52658102/001.jpg

Am 21. März 1942 wurde Wolf Karliner in Bendsburg verhaftet und in ein Konzentrationslager eingeliefert. Die meisten der aus diesem Raum Deportierten kamen nach Auschwitz. Nicht völlig klar ist, ob auch er dorthin verbracht wurde. Auf einer ausführlich beschrifteten Karteikarte aus Buchenwald ist zu lesen, dass er am 9. Februar 1945 aus Auschwitz als „Polit. Pole-Jude“ dort eingeliefert wurde.[76] Die Zuschreibung als politischer Häftling könnte ein Indiz dafür sein, dass er sich bei den immer wieder aufflammenden Protesten in Oberschlesien gegen die Arbeitsbedingungen hervorgetan hatte und deshalb in Auschwitz entsprechend kategorisiert worden war. Auf einer weiteren Karteikarte, ebenfalls aus Buchenwald, die weitere persönliche Daten enthält, ist oberhalb der vorgegebenen Formulareinträge per Hand „P Jude Aus 177623“ , wobei „P“ wohl wieder auf den politischen Haftgrund verweist, das „Aus“ wohl auf Auschwitz und die Zahl seine Häftlingsnummer dort angibt. In Buchenwald erhielt er die neue Nummer 125297. Ebenfalls außerhalb der eigentlichen Formulareinträge ist quer mit einem Stempel „10.2.45 KL Gr Rosen“ zu lesen.

https://collections-server.arolsen-archives.org/G/SIMS/01010503/0931/52658104/001.jpg

Außerdem existiert im Arolsen-Archiv eine weitere Karteikarte aus Buchenwald, auf der ebenfalls mit dem Datum 10. Februar 1945 „KL Gross-Rosen“ per Stempel eingetragen wurde.[77] Auch wenn diese eher widersprüchlichen Angaben über seinen KZ-Aufenthalt nicht mit letzter Sicherheit zu klären sind, so lassen sich vor dem Hintergrund der Ereignisse in den letzten Kriegswochen doch plausible Vermutungen anstellen.[78]

Der Vormarsch der Roten Armee im Laufe des Jahres 1944 veranlasste die SS bereits im Sommer 1944, Pläne zur Evakuierung des Konzentrationslagers Auschwitz aufzustellen und mit den ersten Maßnahmen zu beginnen. Tausende Häftlinge und Gerätschaften wurden nach Westen gebracht, die Gefangenen in die dort bestehenden KZs. Man begann, die industriellen Tötungsanlagen abzubauen und zu demolieren, wenngleich dem Morden damit kaum Einhalt geboten wurde. Im Januar 1945 stand die Rote Armee vor Krakau und hatte Oberschlesien weitgehend unter ihrer Kontrolle. Die endgültige Evakuierung der verschiedenen Lagerbereiche von Auschwitz begann. Zu Fuß wurden die völlig entkräfteten und kranken Häftlinge, sofern sie überhaupt noch dazu in der Lage waren, auf die berüchtigten Todesmärsche gen Westen geschickt, bei denen etwa ein Viertel der noch Lebenden in den letzten Wochen den Tod fand. Etwa 15.000 Häftlinge wurden in das KZ Gross-Rosen westlich von Breslau geschickt, das mit seinen vielen Außenlagern selbst schon völlig überfüllt war und ebenfalls vor der Evakuierung stand. Ein Weg von rund 280 km war zu bewältigen, zumeist zu Fuß, in eisiger Winterkälte, weitgehend ohne Verpflegung. Und auch Gross-Rosen war nur eine Zwischenstation. Es ging bald weiter nach Westen. Während die Frauen eher nach Bergen-Belsen weitergetrieben wurden, musste der größte Teil der männlichen Gefangenen sich weiter nach Buchenwald schleppen. Auch Wolf Karliner war unter ihnen. Am 9. Februar kam er dort an, hatte also vermutlich sowohl Auschwitz als auch Gross-Rosen hinter sich. Erstaunlich ist, dass die Bürokraten des Massenmords bei allem Chaos in diesen letzten Tagen, noch alles akkurat auf ihren Karteikarten notierten.

https://collections-server.arolsen-archives.org/V/Ous_partitions/33/071401/aa/me/uc/001.jpg

Wolf Karliner gehörte zu denjenigen, die die Strapazen des Marsches nicht überlebten. Am 18. März 1945, wenige Wochen vor der Befreiung, wurde er in die lange Liste der an diesem Tag „verendeten“ eingetragen. Als Todesursache notierte man „Herzschwäche b[ei] feuchter Rippenfellentzündung“, so als sei er eines ganz natürlichen Todes gestorben.[79]

Anders als bei seiner Frau und seinen Kindern kennt man immerhin den Ort und den Tag seines Todes. Zwar ist in Yad Vashem eine ‚Page of Testimony’ eines entfernten Cousins hinterlegt, auf der angegeben ist, Henny sei in Auschwitz ermordet worden, aber einen Beleg dafür gibt es nicht. Das Gedenkbuch des Bundesarchivs Koblenz macht weder für sie noch für ihre Kinder eine diesbezügliche Angabe. Für alle vier ist deshalb das Ende des Krieges, der 8. Mai 1945, der offizielle Tag ihres Todes. Das Leid, das Henny Karliner, die nicht einmal 10-jährigen Kinder Abraham Leib, Joachim Mendel und Sylvia Hannah ertragen mussten, bleibt unbekannt.

Zuletzt, nachdem ihr Mann verstorben war, die Kinder emigriert oder sich schon in den Fängen ihrer Peiniger befanden, war Mina Rottenberg alleine in Wiesbaden zurückgeblieben. Ob es noch Kontakte mit den Kindern in den USA bzw. England gab, weiß man nicht, ist aber eher unwahrscheinlich.

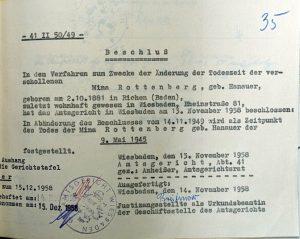

Unklarheiten gab es im späteren Entschädigungsverfahren auch im Hinblick auf ihre Deportation und Ermordung. Befragte Nachbarn konnten im Verfahren zur Feststellung ihres Todes keine genauen Angaben machen. In einer ersten Ausfertigung der Todeserklärung vom 14. November 1949 wurde ihr Todestag auf den 29. September 1940 festgelegt.[80] Zunächst hatte ihr Sohn Hermann Rottenberg angegeben, seine Mutter sei 1938 mit Jette nach Polen abgeschoben worden. Vermutlich glaubte er, dass die beiden im Zuge der Ausweisung polnischer Staatsbürger vor der Reichspogromnacht Deutschland hatten verlassen müssen. Wieso aber nicht auch der Vater betroffen gewesen sein soll, wurde nicht hinterfragt. In der Liste der damals Ausgewiesenen ist mit dem Namen Rottenberg nur die Familie des Wiesbadener Naphtali Rottenberg aufgeführt.

Eine zweite Variante brachte Emanuel Rottenberg ins Spiel, basierend auf der Aussage von einem Zeugen Jack Matzner gegenüber der Jüdischen Gemeinde. Er hatte ausgesagt, Mina Rottenberg sei am 28. September 1942 nach Polen deportiert worden. Da sie aber beim Tod ihres Mannes unzweifelhaft in Wiesbaden zugegen war, ging Emanuel Rottenberg davon aus, dass sie wieder nach Wiesbaden zurückgekehrt war. Dafür, dass eine solche Ausweisung damals angeordnet worden war, gibt es allerdings keine Belege. Eine handschriftliche, undatierte Anmerkung eines Mitarbeiters der Entschädigungsbehörde auf diesem Dokument lautet entsprechend „offensichtlich unrichtig“.[81] Man wird also davon ausgehen können, dass die Familie Rottenberg weder 1938, noch Mina Rottenberg 1939 nach Polen abgeschoben wurde.

Emanuel Rottenberg gab dann an, seine Mutter sei am 29. Mai 1942 nach Bendsburg bei Kattowitz ausgewiesen worden, also in die Stadt, in der zuletzt ihre Tochter Henny mit ihrer Familie gelebt hatte, vielleicht sogar damals noch lebte. Die Stadt erscheint tatsächlich zusammen mit dem Namen Mina Rottenberg auf einer nach dem Krieg erstellten Liste, auf der Verstorbene bzw. Ermordete auf Grundlage von Karteikarten verschiedener jüdischer Gemeinden erfasst wurden, in diesem Fall eine Karteikarte aus Bendsburg. Zwar fehlen genauere Angaben zu den genannten Personen, aber man kann angesichts der verwandtschaftlichen Verbindungen sicher davon ausgehen, dass die hier aufgeführte Mina Rottenberg identisch mit der aus Wiesbaden ist.[82]

Stadtarchiv Wiesbaden WI 2 2225

Bestätigt wird die Vermutung auch durch die Aufzeichnungen der Wiesbadener Gestapo, die in ihrer Wanderungsstatistik der Wiesbadener Juden für den 26. Mai 1942 den „Abgang“ von Mina Sara Rottenberg nach Bendsburg ebenfalls verzeichnet hat.[83] Es handelt sich um den einzigen „Abgang“, der an diesem Tag notiert wurde. Sie hatte die Stadt offensichtlich alleine verlassen. Auch die Jüdische Gemeinde Wiesbadens besaß nach dem Krieg offenbar noch eine „Zählkarte“ von ihr – vermutlich eine Karte, auf der die Beitragszahlungen festgehalten wurden –, auf der vermerkt war: „29.5.42 n / Bendsburg bei Kattowitz“.[84]

Unklar ist, ob sie abgeschoben wurde oder aber, vielleicht weil sie damals noch in Kontakt mit Henny stand, sich selbst dorthin begeben hatte. Vielleicht hatte sie auf irgendeine Weise auch von der Deportation ihrer Tochter Jette nach Polen erfahren. Da auf der Gestapokarteikarte von Philipp und Mina Rottenberg kein Eintrag der Gestapo erfolgte, könnte das als Indiz für eine freiwillige Ausreise sprechen. Allerdings wurde von der Entschädigungsbehörde im Verfahren mit Bezug auf eine Information des IRK angenommen, sie sei damals von der Gestapo verhaftet und deportiert worden.[85] Liest man aber das Schreiben, auf das Bezug genommen wurde, dann findet man nichts darin, was auf eine Verhaftung hinweist, allein der bekannte Vermerk der Jüdischen Gemeinde „29.5.42 n/Bendsburg bei Kattowitz“ ist hier noch einmal zitiert.[86] Eine mehr oder weniger freiwillige Ausreise ist daher weiterhin nicht ausgeschlossen.

HHStAW 469/33 2526 (35)

Genauso wie wir nicht wissen, was mit ihrer Tochter Henny und deren Kindern geschah, ist auch das Schicksal von Mina Rottenberg nach ihrer Übersiedlung oder Deportation nach Polen unbekannt. Am 13. November 1958 wurde der frühere Beschluss über den Todeszeitpunkt aufgehoben und nun auch bei ihr der 8. Mai 1945 als solcher festgelegt.[87] Dafür, dass sie, Henny und die Kinder in Auschwitz ermordet wurden, wie es auf dem Namensband der Gedenkstätte auf dem Michelsberg heißt, spricht die Nähe ihres letzten Wohnorts, aber ein sicherer Beleg dafür existiert nicht.

In die schöne, große Wohnung der Rottenbergs zog nach Aussage einer früheren Nachbarin nun ein SS-Mann mit seiner Familie ein. Einige der jüdischen Bewohner wurden nur wenige Tage nach der Abwanderung der Hausbesitzerin mit der ersten großen Deportation am 10. Juni 1942 nach Sobibor verbracht, darunter die Ehepaare Metzler und Rosenthal. Andere, etwa die Ehepaare Oppenheimer und Rothschild, mussten das Haus verlassen, als mit der zweiten großen Deportation die alten Menschen am 1. September 1942 nach Theresienstadt deportiert wurden. Andere, Mischehen oder Partner aus solchen Ehen, wie Idel Rawinsky oder das Ehepaar Ullman, durften zunächst noch bleiben. Und manche überlebten dort sogar noch die Zeit bis zum Ende der NS-Herrschaft.

Das Haus selbst wurde bei dem schweren Bombenangriff der Royal Airforce in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar getroffen und erheblich beschädigt.[88] Der zur Straße ausgerichtete Gebäudeteil blieb allerdings weitgehend verschont, sodass er auch weiterhin bewohnbar war, aber die hinteren und seitlichen Teile konnten nicht länger genutzt werden. Angesichts der allgemeinen Not sei es damals auch zu Plünderungen gekommen. Vermutlich waren aber die Einrichtung der Wohnung von Mina Rottenberg und auch andere Wertgegenstände, die sie nicht mit nach Polen hatte nehmen können, schon zuvor versteigert oder gestohlen worden. In einem Rückerstattungsverfahren, das die überlebenden Kinder nach dem Krieg angestrengt hatten, wurden ihnen 1960 dafür 13.000 DM zugesprochen.[89]

Das Haus selbst war vom Deutschen Reich nicht eingezogen und im Grundbuch auf dieses übertragen worden. Allerdings hatte man wohl inzwischen die frühere Ansicht, die Eigentümer seien ehemalige österreichische Staatsbürger, weshalb der Einzug nicht möglich sei, revidiert. Am 20. November 1942 beantragte die Geheime Staatspolizei, Stabspolizeistelle Frankfurt, über das Reichssicherheitshauptamt in Berlin den Einzug des gesamten Vermögens von Mina Rottenberg auf Grundlage der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941. Diese Verordnung ermöglichte den Einzug des Vermögens von Reichsbürgern, die die deutsche Grenze überschritten hatten, auch von deportierten Juden. In dem Schreiben heißt es jetzt auf einmal, Mina Rottenberg habe „zuletzt die deutsche Staatsbürgerschaft besessen“.[90]

Wie üblich brauchte auch diesmal der bürokratische Prozess der Enteignung Zeit. Erst am 19. Mai 1943 beauftragte der Vorsteher des Finanzamts Wiesbaden die Liegenschaftsabteilung, sich der Sache anzunehmen. Diese musste erst einmal einen Grundbuchauszug beantragen, um festzustellen, dass Mina Rottenberg tatsächlich Eigentümerin der Immobilie war. Am 6. November 1944 erreichte dann das Ersuchen des Oberfinanzpräsidenten in Kassel die zuständige Behörde, nämlich das Wiesbadener Amtsgericht: „Ich ersuche das obengenannte Hausgrundstück auf das Großdeutsche Reich (Reichsfinanzverwaltung) umzuschreiben“, hieß es darin.[91]

Am 6. Dezember 1944 informierte der Vorsteher des Finanzamts den Verwalter des Hauses, das Bankhaus Krier, dass das Haus dem Reich verfallen sei, er aber weiterhin die Verwaltung fortsetzen und Mitte Januar 1945 eine Abrechnung vorlegen solle. Ob das noch geschah, ist der Akte nicht zu entnehmen. Aber zu einer Umschreibung des Hausgrundstücks kam es in jedem Fall nicht mehr. Der Nazi-Staat befand sich in Auflösung.

Am 1. Juni 1949 wurde ein Antrag auf Rückerstattung von den noch lebenden Kindern der Rottenbergs gestellt. Zwar lag ein entsprechender Antrag auf Eigentumsübertragung an das Reich vom 6. November 1944 vor, aber dieser war nicht mehr ausgeführt worden. Im Grundbuch stand noch immer Mina Rottenberg als Eigentümerin der Immobilie.

Am 14. September 1950 wurden die noch lebenden Kinder Hermann, Gusti, Emanuel, Regina und Ruth Dina Rottenberg aufgrund eines rechtskräftigen Beschlusses der Vermögenskontrollstelle wieder in ihre Rechte als Eigentümer des ehemaligen Judenhauses in der Rheinstr. 81 eingesetzt.[92]

Im Frühjahr 1960 verkauften die Erben, die alle in den USA lebten, das Hausgrundstück.

Veröffentlicht: 05. 10. 2025

<< zurück weiter >>

Anmerkungen:

[1] Zur Erinnerung an die Familie Rottenberg hat das Aktive Museum Spiegelgasse 2009 ein Erinnerungsblatt vorgelebt, das aber zur Zeit online nicht zur Verfügung steht.

[2] Grundbuch der Stadt Wiesbaden Bd. 171 Bl. 249 Innen.

[3] HHStAW 518 867 (14). Die Notiz basiert auf der Angabe, die Philipp Rottenberg in seiner Devisenakte 1939 selbst gemacht hatte, siehe HHStAW 519/3 21295 (2). ). Im Erinnerungsblatt des Aktive Museum Spiegelgasse wird diese Summe fälschlicherweise als die gezahlte Judenvermögensabgabe und Reichsfluchtsteuer angesehen. Erstens musste zumindest die Judenvermögensabgabe bereits gezahlt worden sein, sonst wäre die Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht ausgestellt worden. Sie konnte also hier nicht mehr als Schuld angegeben sein. Zweitens hätte angesichts der Summe das bisherige Gesamtvermögen mehr als 120.000 RM ausgemacht haben müssen, denn mit der 5. Rate war insgesamt ein Viertel davon, also grob 30.000 RM zu zahlen.

[4] https://www.ancestry.de/search/collections/1068/records/553776?tid=&pid=&queryId=301cc96f-0fb9-4add-b2d1-afa96a64b462&_phsrc=svo7649&_phstart=successSource. (Zugriff: 30.9.2025).

[5] Eine ganz sichere Lokalisierung seines Geburtsorts ist allerdings nicht möglich, da der Ort in unterschiedlichen Dokumenten immer wieder unterschiedlich geschrieben wurde. So gibt es die Varianten Rotzniatop [HHStAW 518 3872 (59)], Rotzmiatop [ebd. (25)], Rozniatow [HHStAW 518 867 (53) und Sterbeurkunde Wiesbaden 1894 / 1941]. Alle diese Schreibweisen beziehen sich auf die Ortschaft bei Neu-Strelitz in Schlesien. Es gibt aber auch noch ein Rozniatowice bei Lodz, das tatsächlich im polnischen Stammland liegt. Allerdings sprechen alle weiteren Umstände dafür, dass Eisig Philipp Rottenberg aus Oberschlesien stammte. Siehe zur jüdischen Gemeinde von Rozniatow https://sztetl.org.pl/de/stadte/r/1082-roschnjatiw/99-geschichte/137955-geschichte-der-gemeinde. (Zugriff: 30.9.2025).

[6] HHStAW 408 123.

[7] Siehe dazu Promutico, Alternative zur Abschiebung – Die Einrichtung der ersten Konzentrationslager, online unter file:///C:/Users/Nutzer/Downloads/heiBOOKS-182-978-3-946531-29-6-CH17.pdf. (Zugriff: 30.9.2025).

[8] HHStAW 408 123.

[9] Erst als Mina Rottenberg bereits in Polen lebte und die Hauptreuhandstelle Ost das Haus der Rottenbergs einziehen wollte, wurde sie von der Wiesbadener Polizei darauf aufmerksam gemacht, dass diese früher Angehörige des österreichischen Staates waren. Das Einzugsbegehren wurde daraufhin zurückgenommen. Siehe Grundbuch der Stadt Wiesbaden Bd. 171 Bl. 249 Innen (70). Wieso sie allerdings als österreichische Staatsbürger geführt wurden, bleibt ebenso rätselhaft, wie die bisherige. Der Raum um Groß-Strelitz war nie Teil der österreichischen Doppelmonarchie. Allerdings könnten die Eltern von Philipp Rottenberg auch aus dem früheren galizischen Teil der Monarchie und nicht aus Polen bzw. damals dem russischen Reich gestammt haben.

[10] Sterberegister Wiesbaden 1894 / 1941. In verschiedenen Schreiben von Rechtsanwälten im Zusammenhang mit der amtlichen Todeserklärung heißt es zwar, die Ehe sei im Dezember 1906 geschlossen worden, aber einen amtlichen Beleg für die Behauptung wird nicht vorgelegt. Siehe z.B. HHStAW 469/33 2526 (13, 14).

[11] Fälschlicherweise ist der Ortsname in Schneider, Familie Tiefenbrunner, S. 182 mit Rühen falsch transkribiert.

[12] Geburtsurkunde Richen 31 / 1881.

[13] Geburtsregister Wiesbaden 2110 / 1908.

[14] Für Jette Geburtsregister Wiesbaden 1110 / 1910, für Auguste Geburtsregister Wiesbaden 1839 / 1911.

[15] Geburtsregister Wiesbaden 1199 / 1913.

[16] Geburtsregister Wiesbaden 807 / 1917.

[17] Für Regina Geburtsregister Wiesbaden 758 / 1920, für Ruth Dina Geburtsregister Wiesbaden 643 / 1923.

[18] Fanny Wolf war am 5.3.1852 in Reilingen als Tochter von Michael und Jette Wolf, geborene Dinkelspiel, zur Welt gekommen. Sie verstarb am 30. 9.1940 in der Rheinstr. 81 in Wiesbaden im Alter von 88 Jahren an Altersschwäche. Siehe Sterberegister Wiesbaden 1808 / 1940.

[19] HHStAW 518 867 (32).

[20] Ebd. (38).

[21] Ebd. (39a).

[22] Ebd. (41).

[23] Ebd. (33).

[24] Ebd. (27).

[25] HHStAW 3008/1 14200 und 14201. Das Foto passt allerdings nicht zu der mitgelieferten Bildunterschrift, sodass die Rottenberg-Kinder nicht identifiziert werden können.

[26] Siehe Voigts, Esra, S. 5 f. Auch online unter https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/2166/file/vjs_04_Art03.pdf.

[27] HHStAW 1156/81.

[28] Erziehung im Nationalsozialismus, S. 122.

[29] HHStAW 518 867 (24).

[30] HHStAW 519/3 21295 (2).

[31] Der Einbürgerungsantrag auf https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/2280/images/47294_302022005557_0587-00350?pId=6712003. Dazu die Passagierliste https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/1068/images/K_1869_080628-0527?pId=11466479. (Zugriff: 30.9.2025). In Newark gab es einen Onkel namens Louis Friedmann, den der damals 18-jährige Buchhalter als Kontakt angegeben hatte. https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/7488/images/NYT715_3979-0638?pId=2003193648. (Zugriff: 30.9.2025). In den USA ließ er das zweite ‚n’ in seinem Vornamen weg. Und nannte sich fortan Herman.

[32] https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/61406/images/47512_546358-01099?pId=1244621. (Zugriff: 30.9.2025).

[33] https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/7488/images/NYT715_2798-1110?pId=4017998479. (Zugriff: 30.9.2025).

[34] https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/1192/images/M1164_114-1621?pId=2562238. (Zugriff: 30.9.2025).

[35] HHStAW 518 867 (20). Die Witwe verzichtete auf den ihr zustehenden Erbanteil zugunsten ihrer Schwägerinnen und ihres Schwagers, siehe HHStAW 518 38272 (28, 29).

[36] Aber schon 1930 konnte man in den ‚Nationalsozialistischen Monatsheften’ die Parole „Tod dem lebensunwerten Leben!“ lesen, zit. nach Klee, „Euthanasie“, S. 32.

[37] Begründet wurde es von dem Ministerialdirektor im Innenministerium Gütt folgendermaßen: „Es ist aber nicht nur der Rückgang der Volkszahl, der zu schwersten Bedenken Anlaß gibt, sondern in gleichem Maße die mehr und mehr in Erscheinung tretende Verschlechterung des Erbgutes unseres Volkes, die dauernde Zunahme von Menschen mit geistig und körperlich krankhaften Erbanlagen, die aus Gründen der Vererbung minderwertig und asozial, also völlig unbrauchbar für das Leben sind. Während die erbgesunden Familien größtenteils zum Ein- und Kein-Kind-System übergegangen sind, pflanzen sich unzählige erblich Belastete hemmungslos fort, deren kranke und asoziale Nachkommen der Gesamtheit zur Last fallen. Es ist eine leider bedenkliche Tatsache, daß z. B. gerade oft Minderbegabte und Schwachsinnige sich erheblich stärker vermehren als die wertvollen Gruppen. Während die gesunde deutsche Familie, besonders der gebildeten Schichten, nur etwa zwei Kinder im Durchschnitt hat, weisen Schwachsinnige und andere erblich Minderwertige durchschnittliche Geburtenziffern von drei bis vier Kindern pro Ehe auf.“ Zit. nach ebd. S. 32 f.

[38] Die Angaben zur Sterilisation verdanken wir den Unterlagen von Frau Rosenau, die die Krankenakten von Jette Rottenberg in der Anstalt Bendorf-Sayn bearbeitet hat.

[39] https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/7488/images/NYT715_5913-0208?pId=21323648. (Zugriff: 30.9.2025).

[40] https://www.ancestry.de/search/collections/62308/records/286555390?tid=&pid=&queryId=69b36e27-3e18-4c71-8aa5-f0f4b785c24f&_phsrc=svo7579&_phstart=successSource. (Zugriff: 30.9.2025).

[41] https://www.ancestry.de/search/collections/60525/records/137531301?tid=&pid=&queryId=e58ec330-91ad-4a09-8f5d-a94a1696b994&_phsrc=svo7591&_phstart=successSource. (Zugriff: 30.9.2025).

[42] https://www.ancestry.de/search/collections/2280/records/6671134. (Zugriff: 30.9.2025).

[43] https://www.ancestry.de/search/collections/2238/records/193282323?tid=&pid=&queryId=29e180cf-1169-4138-aa7f-d99a0364afc7&_phsrc=svo7522&_phstart=successSource. (Zugriff: 30.9.2025).

[44] https://www.ancestry.de/search/collections/63085/records/8520. (Zugriff: 30.9.2025).

[45] https://www.ancestry.de/search/collections/7733/records/2338429. (Zugriff: 30.9.2025).

[46] https://www.ancestry.de/search/collections/8781/records/15951249. (Zugriff: 30.9.2025).

[47] Ihr erster Ehemann, der 1983 verstarb, war Leonard Avraham Yehuda Creizmann, siehe https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/192535984/person/122651351096/facts. (Zugriff: 30.9.2025).

[48] https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/192535984/person/122651351096/facts. (Zugriff: 30.9.2025).

[49] https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/192535984/person/122651580448/facts. (Zugriff: 30.9.2025). In den Stadtteilen Monsey und Brookly gibt es heute mehrere Rabbis mit dem Namen Rottenberg

[50] HHStAW 518 40288 (9 f.).

[51] Ebd. (24). Ihre Schwester Ruth gab sogar an, sie habe diese Absicht seit 1934 gehabt, ebd. (33).

[52] Vor diesem Hintergrund ist die Angabe im 2009 erstellten Erinnerungsblatt des Aktiven Museums Spiegelgasse, die beiden seien mit einem Kindertransport nach England gekommen, sicher nicht richtig. Das Erinnerungsblatt ist derzeit nicht online einsehbar.

[53] Ebd. (9, 33 f.).

[54] Ebd. (50).

[55] Ebd.(52 f.). Möglicherweise steht das falsche, aber fast gleiche Datum der Ausreise auf der Gestapokarteikarte mit dem hier genannten Datum in einem Zusammenhang. In jedem Fall bedurfte es eines langen Kampfes, bis die Auswanderungskosten von England in die USA von der Entschädigungsbehörde zumindest soweit anerkannt wurden, dass die vorherige Verweigerung in einen Vergleich übergeleitet wurde. Die Entschädigungsbehörde sah die Emigration mit der Flucht nach England als beendet an. Ebd. (55).

[56] Ebd. (70, 74, 93, 115-117).

[57] Ebd. (107)

[58] https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/7488/images/NYT715_7076-0420?pId=3021136084. (Zugriff: 30.9.2025).

[59] https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/7488/images/NYT715_7076-0422?pId=3021136084. (Zugriff: 30.9.2025).

[60] https://www.ancestry.de/search/collections/7733/records/2603152?tid=&pid=&queryId=ba22074c-844b-4b2c-a771-4da070027098&_phsrc=vFm194&_phstart=successSource und https://www.ancestry.de/search/collections/7733/records/2374786?tid=&pid=&queryId=c754ccfc-fe8b-44c5-96fc-7c7aac66fbd9&_phsrc=vFm189&_phstart=successSource. (Zugriff: 30.9.2025).

[61] HHStAW 518 40288 (o.P.).

[62] https://www.geni.com/people/Regina-Cantor/6000000217983140871?through=6000000217987052851#/tab/source

[63] HHStAW 518 867 (36).

[64] HHStAW 519/3 21295 (1 ff.).

[64a] Die Angabe im Erinnerungsblatt zur Familie, wo es heißt, die Sonderabgabe habe rund 32.000 RM betragen ist nicht richtig, siehe dazu oben Anm. 3.

[65] Da die Möbel samt dem Sofa mit den Dollarnoten später nicht mehr auffindbar waren, wurde das Geld aufgrund einer glaubhaften eidesstattlichen Erklärung und verschiedener Zeugenaussagen im Rückerstattungsverfahren nach dem Krieg tatsächlich ausgezahlt, siehe HHStAW Wi-Ffm- 13367 (o.P.).

[66] Sterberegister Wiesbaden 1894 / 1941. Er verstarb an einem Sarkom im Oberarm. In dem Sterbeeintrag ist fälschlicherweise als Todesursache ein „Saroom“ angegeben, vermutlich hatte der Arzt „Sarcom“ geschrieben, was dann von dem Standesbeamten falsch gelesen wurde.

Dass der NS-Überwachungsstaat auch seine Schwächen hatte, lässt sich an der Familie Rottenberg nachweisen. Die Devisenstelle hatte zwar JS-Akten für Philipp und seine Tochter Jette Rottenberg angelegt, aber unter dem falschen Namen Rothenberg. Beide waren 1940 aufgefordert worden, ihre Vermögens- und Einkommensverhältnisse darzulegen, siehe HHStAW 519/3 5968 (1) und HHStAW 519/3 5967 (1). Offenbar waren sie aber dieser Aufforderung nicht nachgekommen oder aber die Antwort war unter den falschen Namen abgelegt worden. Ein halbes Jahr später wurde Philipp Rottenberg erneut zur Auskunft aufgefordert, offenbar wieder ohne Erfolg. Dann dauerte es rund zwei Jahre, bis zum Juni 1942, bis sich die Devisenstelle erneut meldete und ihm sogar eine Strafe androhte, sollte er sich nicht innerhalb von acht Tagen melden. Das Briefkuvert kam mit dem Vermerk – wohl dem des Briefträgers – zurück, der Angeschriebene sei verstorben, HHStAW 519/3 5968 (5).

[67] HHStAW 519/3 5967 (4). Auch sie hatte die Devisenstelle aus den Augen verloren. Ebenfalls erst im Juni 1942 hatte sie sich bei der Wiesbadener Polizei nach ihrem Verbleib erkundigt und erfahren, dass sie bereits vor mehr als einem Jahr nach Bendorf verbracht worden war, ebd. (3). Zwar hatte der Postbeamte auch auf dem Kuvert, das an ihren Vater gegangen war, damals schon vermerkt, Jette sei dorthin verzogen, er hatte sie allerdings fälschlicherweise als Ehefrau von Philipp Rottenberg bezeichnet.

Zu Bendorf-Sayn siehe https://www.bendorf.de/stadt-buerger/juden-in-bendorf/jacoby-sche-anstalt/, https://www.mahnmalkoblenz.de/index.php/die-staetten-der-verfolgung/staetten-der-verfolgung-die-generalgouvernements/002-das-durchgangsghetto-krasniczyn (Zugriff: 30.9.2025) und zum Transport Gottwaldt / Schulle, Judendeportationen, S. 204. In Klee, „Euthanasie“, S. 261, sind weitere Details über die Deportationen aus Bendorf-Sayn zu lesen, allerdings beziehen sich die auf einen anderen Transport.

[68] HHStAW 469/33 2526 (18).

[69] Sterberegister Arolsen 1431 / 1953.

[69a] Heiratsregister Wiesbaden 930 / 1935.

[70] https://collections-server.arolsen-archives.org/V/Ous_partitions/33/01010206/aa/bg/qn/001.jpg. (Zugriff: 30.9.2025).

[71] Geburtsregister Berlin 283 / 1936

[72] Geburtsregister Chemnitz 595 / 1937 und 648 / 1938.

[73] https://www.mappingthelives.org/?restrict_to_map_bounds=false&coordinates_show_all=false&forename=Henny&surname=Karliner&res_single_fd=false&birth_single_fd=false&death_single_fd=false&deportation_single_fd=false&emigration_single_fd=false&expulsion_single_fd=false&imprisonment_single_fd=false&lat=50.3061856&lon=12.3007083&zoom=6&map_agg=residence&language=de. (Zugriff: 30.9.2025).

[74] Laut Gedenkbuch des Bundesarchivs Koblenz wurden sie deportiert, siehe https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de893796. (Zugriff: 30.9.2025).

[75] Siehe im Folgenden VEJ 10 , S. 40-47, dazu die entsprechenden Dokumente.

[76] https://collections-server.arolsen-archives.org/G/SIMS/01010503/0931/52658102/001.jpg. (Zugriff: 30.9.2025).

[77] https://collections-server.arolsen-archives.org/G/SIMS/01010503/0931/52658103/001.jpg. (Zugriff: 30.9.2025).

[78] Siehe im Folgenden Wachsmann, KL, S. 637-643.

[79] https://collections-server.arolsen-archives.org/G/SIMS/01010503/0931/52658102/001.jpg. (Zugriff: 30.9.2025).

[80] HHStAW 469/33 2526 (25).

[81] HHStAW 518 38272 (27).

[82] https://collections-server.arolsen-archives.org/H/CM1/Post_War/03010104/0001/159551005/002.jpg. (Zugriff: 30.9.2025).

[83] Stadtarchiv Wiesbaden WI 2 2225.

[84] HHStAW 518 38272 (19). Nicht nachvollziehbar ist die Angabe im Gedenkbuch des Bundesarchivs Koblenz, wonach Mina Rottenberg am 24.5.1942 von Frankfurt aus mit dem Transport ‚Da 60’ nach Izbica deportiert und später in Auschwitz ermordet worden sein soll, https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de954842. Auf der erhaltenen Liste der damals aus Wiesbaden Deportierten ist ihr Name nicht verzeichnet. Siehe HHStAW 519/2 1381 (1). Diese Angabe des Bundesarchivs ist auch in Yad Vashem übernommen worden, allerdings mit der obendrein falschen Angabe über die Abfahrt des Zuges. Statt dem 24.5.1942 ist hier der 26.5.1942 genannt. https://collections.yadvashem.org/en/names/11619972. (Zugriff: 30.9.2025). Auch auf dem Erinnerungsblatt des Aktiven Museums Spiegelgasse für die Familie Rottenberg wird diese nicht haltbare These vertreten.

[85] HHStAW 518 38272 (50).

[86] Ebd. (19).

[87] HHStAW 469/33 2526 (35).

[88] Siehe Weichel, Wiesbaden im Bombenkrieg, S. 70–75.

[89] HHStAW Wi-Ffm- 13367 N (73).

[90] HHStAW 519/2 2082 (o.P.).

[91] Ebd. (o.P.).

[92] Ebd. (33).