Eigene Aufnahme

Die Familie Nussbaum aus Neukirchen

Aus der kleinen Ortschaft Neukirchen im heutigen Kreis Ziegenhain hatten die drei Geschwister Marianne, Bertha und Leopold Nussbaum zu unterschiedlichen Zeiten den Weg nach Wiesbaden gefunden. Für die beiden Schwestern wurde die Stadt zur letzten Station auf ihrem Weg in den Tod. Die letzten Monate verbrachten sie in dem Judenhaus Emser Str. 26a, in das sie eingezogen waren, bevor es zu einem solchen ernannt wurde. Ihr jüngerer Bruder Leopold bewohnte ebenfalls für mehrere Jahre ein Haus in der Lortzingstr. 7, das allerdings den Status eines Judenhauses erst erhielt, nachdem er dort ausgezogen und mit seiner Familie emigriert war. Aber auch er erlebte das Ende der Nazi-Herrschaft selbst nicht mehr.

Während Leopold seinen Heimatort verlassen hatte, lange bevor der antisemitische Furor das Denken der meisten Menschen beherrschte, waren Marianne und Bertha Nussbaum erst nach Wiesbaden gekommen, als das Leben in ihrer nordhessischen Heimat, wie in vielen anderen Landgemeinden auch, für Juden immer unerträglicher wurde.

Zuvor hatte es in Neukirchen seit dem 17. Jahrhundert eigentlich eine lange Tradition jüdischen Lebens gegeben. Von 1900 bis 1933 lebten dort etwa 100 Menschen jüdischen, zumeist orthodoxen Glaubens, die auch über die örtlichen Vereine wie Feuerwehr, Schützenverein oder Musikgruppen völlig in das örtliche Leben integriert waren.[1] Das belegt auch die Mitgliedschaft jüdischer Männer im Kriegerverein, einem der wichtigsten lokalen Vereine in jedem Ort. Sie war zugleich auch Beweis für die Opferbereitschaft der Juden für das damals noch als Vaterland angesehene Deutsche Reich. Durch ihre vielfältigen wirtschaftlichen Aktivitäten und Verbindungen trugen sie zum bescheidenen Wohlstand der gesamten Gemeinde Neukirchen bei. Zudem versorgten sie mit ihren Waren auch das Umland, zuletzt nicht mehr zu Fuß, sondern mit Fahrrad, Pferd und Wagen und einige sogar schon mit dem Auto. Ihre Wohn- und Geschäftshäuser in der Unter- und Obergasse bildeten quasi einen Ring um das örtliche Zentrum mit Marktplatz und Kirche.[2] Aber trotz aller „Schnittstellen“ zwischen den verschiedenen sozialen und religiösen Gruppierungen blieb man unter sich, heiratete in der gleichen Gruppe und verbrachte auch die Freizeit weitgehend miteinander. „Man hatte sich eingerichtet in der scheinbar ‚heilen Welt’ eines Landstädtchens in der preußischen Provinz Hessen-Nassau.“[3]

Unbekannter Fotograf

Aber spätestens mit der Übertragung der Macht an die Nazis änderte sich auch in Neukirchen alles – allerdings gebrochen durch Ungleichzeitigkeiten und Widersprüche. Wenige hielten, obwohl sie die Nazi-Uniform trugen, an einer in der Jugend gewachsenen Freundschaft mit einem Juden fest. Die Mehrheit aber machte sich den neuen Zeitgeist zu eigen. Die Wahlen vom März 1933 hatten der NSDAP einen Stimmenanteil von 88 Prozent beschert.[4] Die Geschäfte der zumeist im Handel tätigen Juden gingen immer schlechter und nahezu alle verließen in den folgenden Jahren ihre Heimat.[5] In der Reichspogromnacht, die kein Mitglied des hier betrachteten Familienzweigs der Nussbaums noch in seinem Heimatort erlebte, verfolgten die Nazis die bewährte Taktik, die darin bestand, gewaltsame Übergriffe von einem aus anderen Orten zugeführten Mob ausgehen zu lassen, wodurch mögliche Skrupel aufgrund von persönlichen Beziehungen gar nicht erst aufkamen. Auch in Neukirchen kam es in diesen Tagen zu einer regelrechten Gewaltorgie.[6] Die auch danach bis zuletzt verbliebenen neun jüdischen Einwohner wurden im Jahr 1942 deportiert und in den KZs ermordet.

GDB

Zu einer der großen, vielfach verzweigten und miteinander verschwägerten jüdischen Familien gehörten die Nussbaums.[7] Der erste bekannte Vorfahr des hier betrachteten Zweiges war Daniel Nussbaum, der den für Juden außergewöhnlichen Beruf eines Kupferschmieds ausübte und ursprünglich aus Rothenburg an der Fulda stammte. Wann er sich in Neukirchen niederließ, ist nicht bekannt, aber er verstarb dort am 24. Januar 1890.[8] Er war mehrfach verheiratet, aber die Mutter seines Sohnes Feist war Mirjam / Marianne Rosenberg.[9]

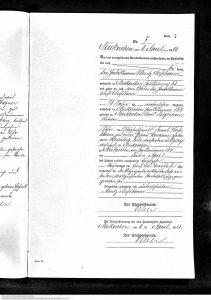

Sterbeeinträge von Feist und Regine Nussbaum, geborene Löwenberg

Sterberegister Neukirchen 7 / 1914 und 27 / 1903

Wann Feist Nussbaum, geboren am 22. Juni 1836, die Ehe mit der 1842 geborenen Rahel / Regina Löwenberg einging, [10] ist ebenfalls nicht bekannt, aber ihr erstes Kind, die Tochter Marianne, kam am 6. März 1868 in Neukirchen zur Welt.[11] Eine weitere Tochter namens Röschen, geboren am 18. März 1869, wurde nicht einmal vier Wochen alt. Sie verstarb am 13. April 1869.[12] Ihr folgte am 24. Januar 1871 mit Bertha / Berta zunächst eine weitere Tochter,[13] aber dannach wurden mit Moritz am 30. Juli 1873 [14] und Leopold am 28. Februar 1876 [15] dem Paar auch noch zwei Söhne geboren.

Zwar wird Feist Nussbaum im Allgemeinen nur als Handelsmann bezeichnet, aber möglicherweise handelte er schon mit Därmen, Fellen, Tapeten, Ölen und Farben, wie später sein ältester Sohn Moritz, der nach dem Tod des Vaters am 3. April 1914 [16] das väterliche Geschäft übernommen hatte. Ob der Hausname „Feiste“ oder „Fett-Jidd“, wie Greve vermutete,[17] von seinen Waren oder aber vom Namen des Vaters abgeleitet war, ist kaum mehr sicher zu sagen. Vermutlich fügte sich beides zusammen. Auf jeden Fall blieb der Name offenbar auch an seinem Sohn Moritz haften, obwohl er das Geschäft in ein größeres Haus an der Ecke Ober- / Untergasse verlegte.[18] Aber auch sein Bruder Leopold blieb später trotz seines Wegzugs aus Neukirchen mit seiner Lackfabrik in Wiesbaden dem Gewerbe seines Vaters treu.

Leopold Nussbaum

Der erste, der den Weg nach Wiesbaden gefunden hatte, war Leopold Nussbaum. Schon 1906 hatte er dort die aus dem mittelhessischen Herborn stammende Rosa Sternberg geheiratet.[19] Der Kaufmann lebte damals mit seiner Frau in der Goethestr. 17. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt stieg er in die von einem Arnold Falkner aus Ludwigshafen gegründete Firma ein, an der er bis zu seiner Emigration beteiligt war. Allerdings ließen sich die anfänglichen Verhältnisse nicht mehr exakt klären. Erstmals taucht die Firma im Wiesbadener Adressbuch des Jahres 1907/08 unter dem Namen ‚Deutsche Lack- und Farben – Compagnie – Nussbaum & Katzenstein’ auf und war, wie auch in den folgenden Jahren, in der Albrechtstr. 11 gelegen. Leopold Nussbaum und Josef Katzenstein waren die Gesellschafter. Im Adressbuch des gleichen Jahres war in der Goethestr. 17 im ersten Stock ebenfalls zumindest für ein Jahr auch ein Theodor Nussbaum gemeldet. Ganz sicher handelte es sich um einen Verwandten, aber wer das bei der großen Familie der Nussbaums gewesen sein könnte, ist nicht bekannt, auch nicht, was aber wahrscheinlich ist, dass er ebenfalls in der Firma mitarbeitete.[20]

Sein erster Kompagnon Josef Katzenstein, ein weit verbreiteter Name im osthessischen Raum,[21] schied um 1910 aus der Firma aus. Daraufhin wurde sie als O.H.G neu gegründet und von Leopold Nussbaum kurzzeitig alleine vertreten.[22] Aber schon nach wenigen Wochen fand man eine neue Konstruktion, in der Leopold Nussbaum alleiniger Inhaber war, aber von einem Ludwig Lewin, der Prokura erhielt, unterstützt wurde. Die beiden verstanden sich offenbar so gut, dass sie ab Januar 1913 das Unternehmen bis Ende 1938 wieder gemeinsam als gleichberechtigte Gesellschafter einer O.H.G. führten.

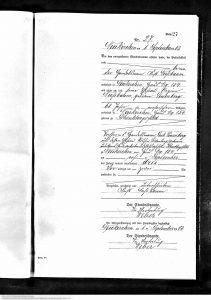

HHStAW 518 924 (11)

Wie dem Firmennamen schon zu entnehmen ist, vertrieb man als Großhandelsgeschäft diverse Lacke, Farben und auch Farbpigmente.[23] Während Leopold Nussbaum primär den Raum Nordhessen und Thüringen bereiste, konzentrierte sich Ludwig Lewin auf Baden, Südhessen und den Rheingau. 1919 wurde sogar ein Auto für den Besuch der Kunden angeschafft. Neben den vier bis fünf Angestellten, die die Büroarbeit erledigten, standen auch einige Lagerarbeiter und Fahrer im Lohn der Firma. Aber die belieferten nur die näheren Abnehmer. Ansonsten bediente man sich der Wiesbadener Firma ‚Rollkontor’ oder auch der Eisenbahn. Die Farben selbst wurden von damals bekannten und großen Farbwerken aus ganz Deutschland bezogen. Zu den Kunden zählten Firmen wie ‚Opel’, mittelständische Baugeschäfte oder Maler, aber auch die großen Wiesbadener Hotels wie das ‚Hotel Rose’ oder der ‚Schwarze Bock’, die eigene Maler fest angestellt hatten.

Für all die Jahre liegen Finanzakten leider nicht mehr vor, aber im ‚Good-Will’-Verfahren wurde von der Entschädigungsbehörde eingeräumt, dass auch ein solcher Schaden zu kompensieren sei, weil, hätte es die Einschränkungen durch den NS-Staat nicht gegeben, auch zukünftig ein „Übergewinn“ hätte erzielt werden können.[24] Die Behörde konstatierte somit, dass es der Firma über Jahre hinweg gut gegangen sein muss und auch weiterhin gut gegangen wäre, wenn die politischen Verhältnisse andere gewesen wären.

Aber noch war es nicht so weit. Noch konnte man sich des wirtschaftlichen Erfolgs und des privaten Glücks erfreuen. Nach der Eheschließung von Leopold und Rosa Nussbaum wurde zunächst am 23. September 1907 die Tochter Else Regina, dann am 4. Mai 1909 mit Martha noch eine weitere Tochter geboren.[25]

Zumindest von Else ist bekannt, dass sie vom 1. April 1914 bis zum 31. Juli 1917 das Lyzeum in der Rheinstraße besuchte. Sie heiratete am 7. Februar 1928 in ihrer Heimatstadt Ernst Ermann, der aus einer traditionsreichen jüdischen Familie aus Wittlich stammte. Dort war er am 11. Oktober 1900 als Sohn von Julius und Bertha Ermann, geborene Juhl, zur Welt gekommen.[26] Das junge Paar wohnte nach der Hochzeit in Trier, wo am 14. August 1930 ihre Tochter Hannelore geboren worden sein soll.[27]

Über das Leben ihrer Schwester Martha ist bis ins Erwachsenenalter nichts bekannt. Im Jüdischen Adressbuch von 1935 ist ihr Beruf mit „Pianistin“ angegeben. Am 29. Dezember 1932 heiratete sie, inzwischen 20 Jahre alt, den Juristen Rudolf Benedikt Selig, den Sohn von Simon und Karoline Selig, geborene Rosenfeld. Er hatte inzwischen sein Referendariat abgeschlossen und war am 2. Juni 1928, nachdem er sein zweites Examen mit der Note „gut“ abgelegt hatte, zum Gerichtsassessor ernannt worden.[28] Auf die Möglichkeit, in den Staatsdienst einzutreten, verzichtete er und eröffnete stattdessen noch im selben Jahr mit Leo Harry eine Anwaltskanzlei, zunächst in der Kirchgasse, dann in der Moritzstr. 32.

Die Ehe zwischen Rudolf Selig und Martha Nussbaum hielt jedoch nur wenige Monate und wurde am 9. Oktober 1933 vom Landgericht nicht geschieden, sondern für nichtig erklärt. Sie hatte somit rechtlich nie existiert. Die Gründe dafür sind nicht bekannt.[29]

Martha wohnte, sofern sie überhaupt ausgezogen war, daraufhin wieder bei den Eltern. Diese hatten in all den Jahren ihre Wohnung nur selten gewechselt. Seitdem Leopold Nussbaum in Wiesbaden gemeldet war, bewohnte er mit seiner Frau in der Goethestr. 17 den ersten Stock. Dort waren auch die Kinder geboren worden. Erst Anfang der zwanziger Jahre war die Familie in die Schenkendorffstr. 5 verzogen. Im Adressbuch von 1934/35 erscheint sie dann erstmals mit der Anschrift des späteren Judenhauses Lortzingstr. 7. Nicht nur die Tochter Martha war damals dort gemeldet, sondern auch Leopold Nussbaums Geschäftspartner Ludwig Lewin, der bisher in der Kleiststr. 23 gewohnt hatte.

Die beiden müssen ihre Firma immerhin mit Erfolg durch die vergangenen Krisenjahre gesteuert haben, wie man den wenigen Zahlen über die Unternehmensentwicklung von ‚Falkner & Co.’ entnehmen kann. Leider existierten nach Auskunft des Finanzamts Wiesbadens Steuerakten, etwa Einkommensteuerakten, die ein genaueres Bild über die finanzielle Lage der Firma und ihrer Eigentümer auch in den zwanziger Jahren und in denen während der Wirtschaftskrise ermöglichen würden, schon unmittelbar nach dem Krieg nicht mehr,[30] sodass die Zahlen für die frühen 30er Jahre ohne Relation bleiben. Diese stammen vom städtischen Steueramt, stellen aber nur Näherungswerte dar, wie die Behörde ausdrücklich anmerkte.[31] Demnach stieg der Gewerbeertrag der Firma von 1933 bis 1935 von knapp 15.000 RM auf rund 28.000 RM an, verdoppelte sich somit nahezu innerhalb von nur zwei Jahren. Sicher ist dieser rapide Anstieg zum einen dadurch begründet, dass die Wirtschaft gerade aus der tiefen Talsohle der Weltwirtschaftskrise herauskam, zum anderen machte sich wohl auch die künstlich angeheizte Konjunkturpolitik der Nazis positiv bemerkbar. Zudem blieb ein Geschäft, das ausschließlich im Großhandel aktiv war, von den Wirkungen der Boykottaufrufe zunächst weitgehend verschont. Aber ab 1936 gingen die Erträge deutlich zurück und wurden bis 1938 wieder nahezu halbiert.[32] Immer offensichtlicher wurde, dass es für die Firma der beiden jüdischen Unternehmer in Deutschland keine Zukunft geben würde. Zu deutlich hatten das die gesetzlichen Maßnahmen der Regierung in den vergangenen Monaten, besonders seit 1938, gemacht. Eine der „zukunftsweisenden“ Maßnahmen war die Anmeldepflicht jüdischer Vermögen im April gewesen. Ganz offen wurde geäußert, dass diese im Interesse der deutschen Wirtschaft sichergestellt werden könnten. Wer die Zeichen der Zeit erkannte, musste wissen, was über kurz oder lang bevorstand. Leopold Nussbaum und Ludwig Lewin hatten sie erkannt.[33]

HHStAW 518 807 (28)

Am 25. August 1938 kam es zu einem Vertrag zwischen den beiden Eigentümern und den beiden Herren Wilhelm und Heinrich Hühnerkopf, laut dem das Geschäftsinventar und das Warenlager für jeweils 2.000 RM, insgesamt also 4.000 RM, an sie als neue Eigentümer übertragen werden sollte.[34] Zwar wurde das Geschäft als solches nicht verkauft, dies wurde im Entschädigungsverfahren noch einmal ausdrücklich bestätigt,[35] aber faktisch handelte es sich dennoch um eine Arisierung. Die Kundenkartei erhielten die Käufer. Ob der Preis angemessen war, lässt sich nicht mehr sagen, Zweifel sind allemal berechtigt.

Opfer dieser Transaktion waren nicht nur die ehemaligen Eigentümer, sondern auch die bisherigen Mitarbeiter. Im Vertrag ist ausdrücklich festgehalten, dass nur der einzige arische Angestellte übernommen werde.

https://www.ancestry.de/search/collections/3998/records/1960969

Schon am 15. Oktober 1938, die Emigrationsvorbereitungene mussten schon vor dem Verkauf weitgehend abgeschlossen gewesen sein, erreichte Ludwig Lewin mit seiner Frau Else, geborene Wortmann, auf dem Schiff ‚Niew Amsterdam’ von Rotterdam aus die amerikanische Küste in New York.[36] Später siedelten sie sich dann in Kalifornien an, wo ein Cousin von Ludwig Lewin bereits lebte und ihnen vermutlich auch die nötigen Papiere verschafft hatte.[37]

Für Nussbaums war die Sache etwas komplizierter, denn offenbar hatten sie nicht die entsprechenden Beziehungen in die USA, weshalb sie Südamerika als Ziel ihrer Reise angegeben hatten, wohin inzwischen auch ihre Tochter Else Ermann ausgewandert war.[38] Wann sie diese Fahrt unter welchen Umständen angetreten hatten, konnte nicht ermittelt werden.

Aber auch die Eltern waren im Prinzip zum Jahresende 1938 reisefertig.[39] Noch am 29. Dezember hatten sie der Devisenstelle die notwendigen steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen geschickt und mitgeteilt, dass ihr Umzugsgut bis zum 16. Januar 1939 in der Wohnung in der Lortzingstr. 7, danach in der Spedition ‚Rettenmayer’ zur Kontrolle lagern würde. Die Dego-Abgabe in Höhe von 450 RM für neuwertige Güter, die durch die Emigration nach NS-Rechtsauffassung dem deutschen Volksvermögen entzogen würden, war ebenfalls schon entrichtet.[40] Über die bereits bezahlte Summe hinaus forderte die Devisenstelle nach der Kontrolle weitere 720 RM, die Mitnahme von aufgelisteten silbernen Gegenständen wurde sogar gänzlich verweigert.[41]

HHStAW 519/3 14475 (6)

HHStAW 519/3 14475 (3)

Eigenes Vermögen besaßen Leopold und Rosa Nussbaum bei ihrem unfreiwilligen Abschied aus Deutschland nicht mehr. Wie alle Exilierten mussten auch sie noch eine aktuelle Vermögenserklärung abgeben. Es waren gerade mal 547 RM, die Nussbaums noch als ihr Reinvermögen angeben konnten.[42]

Die langen Umzugslisten, auf denen alles, vom Zahnstocher bis zum Kleiderschrank, genauestens deklariert werden musste, sind im Nachhinein gerade im Hinblick auf die Literatur interessant, die die Flüchtlinge mitnehmen wollten, geben sie doch Einblicke in deren Denken und ihren geistigen Hintergrund. So findet man auf ihrer Liste neben diversen Gebetsbüchern und einer zehnbändigen Jüdischen Geschichte auch Werke von Arnold und Stefan Zweig sowie von Oskar Flake.[43]

Laut ihrer Gestapokarteikarte verließen Leopold, Rosa und Martha Nussbaum am 25. Januar 1939 Deutschland mit dem Ziel Holland, Amsterdam, Apollolaan 89.[44]

https://www.wiewaswie.nl/en/detail/115854223

Dass Holland ihr erstes Ziel war, lag nicht nur deshalb nahe, weil das Land für viele eine erste, leicht zu erreichende Zuflucht darstellte, von wo aus man dann gegebenenfalls weiter nach Übersee konnte, es gab auch einen sehr privaten Grund: Ihre Tochter Martha war inzwischen dorthin emigriert. Ob die politischen Verhältnisse in Deutschland oder aber private Gründe dafür ausschlaggebend waren, ist nicht bekannt. Am 20. Dezember 1934 hatte sie jedenfalls dort in Amsterdam den aus Krakau in Polen stammenden, verwitweten Prokuristen Jozef Perlberger, Sohn des Kaufmanns Chaim Hirsch und Breindel Perlberger, geborene Dimant, geheiratet.[45] Einen Hinweis auf diese Ehe findet man in den deutschen Akten vergebens. Allerdings wird von diesem Zeitpunkt an ihr weiterer Lebensweg sehr unübersichtlich. Laut dem Jüdischen Adressbuch von 1935 lebte sie damals eigentlich weiterhin in Wiesbaden bei ihren Eltern in der Lortzingstr. 7 unter ihrem bisherigen Mädchennamen. Auch auf der Gestapokarteikarte ihres Vaters ist kein Hinweis auf einen Auszug, geschweige denn auf eine Auswanderung und Heirat der Tochter vermerkt.[46] Möglicherweise hatten die Eltern es aus gutem Grund unterlassen, ihre Tochter offiziell abzumelden.

Ob diese, nachdem sie Deutschland ebenfalls verlassen hatten, bei ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn in Amsterdam wohnten, ist nicht bekannt. Die erste Post, die am 20. Juli 1939 von dort an ihre Spedition nach Deutschland schickten, hatte den Absender Amsterdam, Enterpestraat 14.[47] Offenbar saßen sie da schon seit einem halben Jahr in Holland fest, ohne ihrem eigentlichen Ziel Südamerika näher gekommen zu sein.

Die Notwendigkeit zu einer solchen Kontaktaufnahme mit der Wiesbadener Spedition ‚Rettenmayer’ ergab sich, weil der Lift nicht wie geplant verschifft worden war. Ob das aber der Grund für das Ausharren in Holland war, ist eher unwahrscheinlich.

Die Probleme, mit denen Nussbaums konfrontiert waren, stehen exemplarisch für viele Auswanderer bzw. Flüchtlinge, die wegen irgendwelcher bürokratischer Komplikationen zuletzt in ihrem Exil nur mit ihrem Handgepäck ankamen. Deshalb soll ihr Fall hier etwas detaillierter geschildert werden.[48]

Zunächst wurde von der Devisenstelle die noch immer nicht eingegangene Quittung für die erfolgte Zahlung der Dego-Abgabe als Ursache für die Verzögerung genannt. Die Behörde sei völlig überlastet, es könne daher sein, dass diese abhanden gekommen sei. Eine Packgenehmigung für den Lift hatte somit – ein halbes Jahr nach Abnahme durch die gleiche Stelle ! – noch immer nicht erteilt werden können. Wie sich aus dem folgenden Schreiben von Rettenmayer ergibt, war die Quittung tatsächlich verloren gegangen und ein Versuch der Firma, die Packgenehmigung unbürokratisch zu erhalten, scheiterte. Es musste erst eine Kopie der Einzahlung von der Bank besorgt werden. Nachdem das erledigt war, fehlten auch die Inhaltslisten des Lifts, von denen Rettenmayer wiederum keine Kopien besaß. Vielleicht hätte, so die Hoffnung der Spedition, der ehemalige Mitbewohner Seligmann, bei dem die Kisten zunächst gelagert waren, Kopien und könnte mit einer durch die Polizei beglaubigten Abschrift aushelfen. Offenbar war das tatsächlich der Fall, zumindest konnte die Firma am 1. August melden, dass am folgenden Tag die Verpackung im Lagerhaus der Firma stattfinden könne. Allerdings gab es eine neue Verzögerung: „Wir werden den Liftvan nicht über Rotterdam verladen, da durch den neuen Runderlass vom 27.6. d.J. Erschwerungen eingetreten sind für die Genehmigung der Seefrachtzahlung in Reichsmark bei Benutzung ausländischer Linien und Häfen. Auf alle Fälle aber müssen die in Holland entstehenden Umschlagspesen in Devisen bezahlt werden und wir nehmen an, dass Ihnen dieses nicht genehm ist.“ Deswegen sollte der Lift jetzt über Bremen oder Hamburg nach Südamerika geschickt werden.[49] Das sogenannte Konnossement, eine Art Beleg für die Verschiffung und über die Eigentümerschaft des Frachtguts,[50] solle ihnen dann per Luftpost nach Amsterdam geschickt werden, sobald bekannt sei, wann und mit welchem Schiff die Fracht auf den Weg geschickt wurde. Am 11. August wurde der Lift einer Firma Neukirch in Bremen übergeben, aber noch immer war nicht bekannt, wie es weitergehen sollte. Dann erhielten Nussbaums, selbst noch immer in Amsterdam, am 17. August die erfreuliche Nachricht, ihr Lift sei am 15. August mit der ‚La Plata’ auf dem Weg nach Buenos Aires zu Ernsto, dem Ehemann ihrer Tochter Else, in der Callao 555, 4 Pico Dep.C.[51]

Die herbe Enttäuschung folgte nur wenige Tage später. Nussbaums, die, noch immer in Amsterdam, die Fracht selbst nicht entgegennehmen konnten, wollten daher das Konnossement auf den Namen ihres Schwiegersohns umschreiben lassen, was aber, weil von der argentinischen Botschaft autorisiert, nur möglich war, wenn das alte Konnossement aus Südamerika zurückgeschickt und neu ausgestellt würde. „Da dann allerdings die Gefahr besteht, dass bei Eintreffen der Sendung die zweiten Dokumente nicht vorliegen und dadurch Zollstrafen entstehen können, empfehlen wir Ihnen, es bei der erfolgten Adressierung zu belassen.“[52]

HHStAW 518 10394 (28)

Der nächste Brief datiert auf den 9. Mai 1940, ist also fast ein Jahr später geschrieben und ist die Antwort auf ein Schreiben von Leopold Nussbaum vom 3. Januar 1940. Darin war ihm mitgeteilt worden, dass ihr Lift in Vigo gelöscht worden sei, allerdings nicht in Argentinien, auch nicht in Südamerika, sondern in Vigo in Spanien! „Sie müssen nun“, hieß es, „sämtliche aufgelaufenen Kosten in Vigo sowie die Seefracht nach Vigo überweisen, wenn Sie in den Besitz Ihrer Sendung gelangen wollen.“ Sobald nämlich eine Sendung verladen worden sei, gelte sie als geliefert, „selbst dann, wenn eine Sendung, wie in diesem Fall durch Kriegsausbruch in einem Nothafen gelöscht werden musste und nur bis Vigo transportiert werden konnte. Es bleibt Ihnen also nichts anderes übrig, als die Seefracht in Devisen in Vigo zu bezahlen.“[53]

Weder konnten Nussbaums noch einmal etwa 800 RM – in Devisen ! – aufbringen, um die Ladung freizukaufen, noch hätten sie gewusst, wie sie die Fracht weiter nach Argentinien hätten transportieren können. Der gesamte Lift ging zurück nach Hamburg, wo er bei der ‚Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrtsgesellschaft’ eingelagert und dann am 13. April 1942 zur Versteigerung freigegeben wurde. Diese erbrachte insgesamt einen Betrag von ca. 4.700 RM. Nach Abzug der gesamten Kosten von etwa 2.000 RM, sollte der Restbetrag – man staune – auf ein von einem Anwalt geführtes Pflegschaftskonto der eigentlichen Eigentümer eingezahlt werden. Da sich das Konnossement vermutlich in deren Händen befinden würde, könne man aber nicht wissen, wer der tatsächliche Eigentümer sei. Zwei Jahre später wurde die Pflegschaft aufgehoben, und man muss davon ausgehen, dass spätestens jetzt der NS-Staat sich ermächtigte, das Geld an sich zu reißen.[54]

HHStAW 518 10394 (16)

Das erlebte Leopold Nussbaum selbst schon nicht mehr. Er war bereits am 12. August 1941 mit nur 65 Jahren in seinem Haus in Buenos Aires einem Herzinfarkt erlegen.[55]

Um ihre damals weitgehend mittellose Mutter zu unterstützen, hatte ihre Tochter Martha zuvor zu deren Gunsten auf den ihr zustehenden Erbteil verzichtet.[56]

HHStAW 518 10349 (1)

Rosa Nussbaum konnte nach dem Ende des Krieges mit Hilfe ihrer Kinder 1954 ihre Entschädigungsansprüche noch selbst anmelden. Mit zittriger Schrift unterschrieb sie damals den Antrag.[57] Am 11. Juni 1960 verstarb auch sie in Buenos Aires.[58]

Ihren oben erwähnten Verzicht auf ihren Anteil am Erbe des Vaters hatte Martha im März 1956 in Zürich vor einem Anwalt erklärt, wo sie sich mit ihrem Ehemann, der dem Verzicht zustimmen musste, offenbar in dieser Zeit aufhielt. Die Verzichtserklärung wirft immerhin ein paar wenige Schlaglichter auf ihre insgesamt weitgehend unbekannte Lebensgeschichte nach 1934. Auch sie war zu einem nicht bekannten Zeitpunkt ebenfalls nach Südamerika gelangt, war argentinische Staatsbürgerin geworden und hatte dort das „h“ in ihrem Namen Martha weggelassen. Aber nicht nur ihren Vornamen hatte sie verändert, sondern in den Entschädigungsakten trägt sie jetzt nach dem Krieg den neuen Namen Feitel. Wann die Ehe mit dem 1902 geborenen Industriellen Franz bzw. Francisco Wilhelm Feitel geschlossen wurde und ob die vorherige geschieden oder durch den Tod von Jozef Perlberger beendet wurde, ist nicht bekannt. Immerhin markiert die Geburt der gemeinsamen Tochter Silvia Ana am 15. September 1947 in Buenos Aires, seit wann die neue Beziehung von Marta Feitel ungefähr bestanden haben muss.[59] Marta Feitel verstarb mit nur 50 Jahren in Buenos Aires, ein halbes Jahr vor ihrer Mutter.[60] Sicheres über den weiteren Lebensweg ihres Mannes konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.[61]

https://en.geneanet.org/cemetery/view/11237685

Sehr wenig weiß man, abgesehen von den Todesdaten, auch über das weitere Schicksal der Familie ihrer Schwester Else. Ernst Ermann verstarb schon am 4. Mai 1962, Else selbst am 28. Januar 1982, beide in Buenos Aires.[62] Dort fand auch ihre Tochter Hannelore am 11. Dezember 1986 ihre letzte Ruhestätte.[63]

Die Familie von Moritz und Natalie Nussbaum, geborene Goldschmidt

Abgesehen von Leopold waren alle anderen Geschwister zunächst in ihrer Heimat geblieben, wo sie zunächst den frühen Tod des Vaters am 11. April 1924 verkraften [64] und dann den allmählichen Aufstieg der Nationalsozialisten miterleben mussten.

Am 10. Oktober 1901 heiratete Moritz, der älteste Sohn von Feist und Regina Nussbaum, in Angenrod Natalie Goldschmidt, die am 10. Dezember 1873 geborene Tochter von Benedikt und Lotti Goldschmidt, geborene Liebschütz. Sie stammte aus Sterbfritz / Sinntal, wo ihre Eltern zuletzt noch wohnten, war aber inzwischen in das etwa 80 km nordöstlich von ihrem Geburtsort entfernte Angenrod gezogen.[65] In den folgenden Jahren wurden dem Paar sechs Kinder geboren. Berthold, der älteste, kam am 26. August 1902,[66] Regine / Regina am 12. Januar 1904,[67] Theodor am 9. April 1906,[68] Martin am 23. Mai 1909, [69] Ludwig am 25. November 1910 [70] und zuletzt Ferdinand am 2. Juli 1916 zur Welt.[71] Bis auf den jüngsten Sohn Ferdinand und den bereits 1932 in Achim bei Bremen verstorbenen Sohn Ludwig [72] war es allen übrigen Kindern durch ihre rechtzeitige Emigration gelungen, dem Holocaust zu entkommen. Aber auch an ihnen waren die Schrecknisse der ersten Jahre der Diktatur nicht spurlos vorübergegangen.

Alle drei Brüder hatten eine kaufmännische Lehre absolviert und waren nach dem Tod des Vaters in die Firma eingestiegen, um ihrer Mutter beizustehen. Nur Regine war nach dem Besuch der Volksschule von ihren Eltern nach Kassel geschickt worden, wo sie nach dem Besuch einer privaten Fachschule das Schneiderhandwerk erlernte. 1922 wurde ihr dort der Gesellenbrief von der dortigen Schneiderinnung überreicht. Danach kehrte aber auch sie wieder nach Neukirchen zurück, um im elterlichen Geschäft zu helfen.[73] Wahrscheinlich baute sie damals neben dem bisherigen Warenangebot ein weiteres Standbein auf, indem sie auch Textilwaren, vielleicht sogar selbst genähte Kleidung zum Verkauf anbot. Der Grund für diese Vermutung ergibt sich aus den späteren Entschädigungsakten, in denen die Firma der Nussbaums zwar zunächst weiterhin als Geschäft für Öle, Fette usw., zuletzt aber ausschließlich als Manufakturwaren- oder Textilgeschäft bezeichnet wurde. Wie lange die Waren parallel angeboten wurden und ab wann man sich ganz auf Textilien beschränkte, lässt sich nicht mehr sagen. Auf einem Foto des Hauses, das wegen der vielen Hakenkreuzfahnen an den Nachbarhäusern in der Zeit nach 1933 aufgenommen worden sein muss, kann man noch das Plakat „Tapeten – Farben – Lacke“ lesen.[74] Möglicherweise musste man aber schon wenig später auf Grund fehlender Belieferung mit solchen damals wichtigen, quasi „strategischen“ Gütern, zunehmend auf Textilien ausweichen. Auch gab Martin im Entschädigungsverfahren an, er habe nach seiner Schulausbildung und seiner kaufmännischen Lehre als Verkäufer und Reisender für das ‚Kaufhaus Höxter’ in Ziegenhain gearbeitet. Da dieses primär Textilien, Putz- und Modewaren anbot, habe er sich ebenfalls besonders in diesem Bereich qualifiziert.[75] Seine Fachkenntnis hatte ganz sicher zur Neuausrichtung des Ladens von Natalie Nussbaum beigetragen. In den Entschädigungsverfahren gaben die Kinder an, sie hätten neben freier Unterkunft und Verpflegung auch Geld für ihre Kleidung und jeweils ein Taschengeld von etwa 150 RM von der Mutter erhalten.

Hatte das Geschäft in früheren Jahren der gesamten Familie auskömmliche Einnahmen für eine gehobene Lebensführung gesichert,[76] so brachen mit Beginn der dreißiger Jahre, zunächst bedingt durch die Weltwirtschaftskrise, die Einkünfte deutlich ein. Aber schon vor 1933 kamen die ersten Boykottaufrufe gegen jüdische Geschäfte auch in Neukirchen auf.[77] Die NSDAP hatte schon bald die Mehrheit der Bevölkerung im Kreis hinter sich. Bei den Wahlen im März 1933 erhielt die Partei in Neukirchen 88 Prozent der Stimmen [78] und die ersten Juden verließen den Ort, in dem sie seit Generationen gelebt hatten.

Kleine nachbarschaftliche Auseinandersetzungen, die es schon immer gegeben hatte, wie etwa der Abtransport von Gülle zur Mittagszeit, wurden jetzt zum Politikum und konnten lebensgefährliche Folgen haben. Die ständigen Aufmärsche uniformierter Gruppen wirkten als permanente Drohkulisse. Schilder in Geschäften und Gasthäusern verweigerten Juden den Zutritt und mancher Volksdeutsche versuchte, sich seiner früher eingegangenen finanziellen Verpflichtungen gegenüber jüdischen Geschäftspartnern mit Verweis auf ein angebliches Wuchergeschäft zu entziehen.

Zwar konnten im Entschädigungsverfahren später keine genauen Einkommenszahlen aus den Jahren vor und nach 1933 ermittelt werden,[79] aber schon 1933 musste ein Mitarbeiter aus Kostengründen entlassen werden.

Das erste der Kinder, das Neukirchen verließ, war die Tochter Regine. Möglicherweise spielte bei ihr auch eine Rolle, dass sie als Kostgängerin der übrigen Familie nicht länger zur Last fallen wollte und ihre Arbeitskraft auch nicht länger benötigt wurde. Wichtiger war aber die ständige Bedrohung.[80] Auch vor dem Geschäftshaus der Familie waren Schilder mit Boykottaufrufen aufgestellt worden, und als sie dann auf der Straße persönlich belästigt wurde und zuletzt noch die Scheiben des Hauses eingeschlagen wurden, entschloss sie sich zum Jahreswechsel 1934/35 nach Palästina auszuwandern. Am 7. Januar 1936 kam sie dort an.[81] Da sie kein legitimes Einwanderungszertifikat der Mandatsregierung besaß, musste sie notgedrungen als Touristin nach Palästina einreisen. Die Hoffnung, eine Arbeit als Schneiderin oder Büroangestellte zu finden, zerschlug sich angesichts ihrer fehlenden Sprachkenntnisse. Zudem besaß sie als Touristin keine Arbeitserlaubnis, sodass sie sich als Haushaltshilfe für einen kargen Lohn durchschlagen musste. Um dieser Situation der Illegalität zu entkommen, ging sie eine Scheinehe mit einem Schlomo Reif ein, die aber bald wieder geschieden wurde.[82] 1942 heiratete sie dann Max Grossmann, über den aber keine weiteren Informationen vorliegen.[83] Im Entschädigungsverfahren gab sie aber an, dass sie seitdem in weitgehend gesicherten finanziellen Verhältnissen lebte. Allerdings hatte sie zeitlebens mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen, die sie sich durch die schwere Arbeit in den Anfangsjahren und das ungewohnten Klima zugezogen hatte.

Etwa zur gleichen Zeit wie seine Schwester verließ auch Theodor seinen Heimatort Neukirchen. Nach seiner Schulzeit, die er mit der Mittleren Reife abschloss, hatte er eine Lehre im Bankgewerbe aufgenommen, allerdings ist nicht klar, ob er die auch beenden konnte, da auch er nach dem Tod des Vaters im elterlichen Geschäft aushelfen musste. Am 18. März 1934 heiratete er in Marburg Ida Baum. Zusammen flohen sie Anfang 1935 nach Holland, wo auch sie sich zeitweise in Amsterdam aufhielten.[84] Offenbar hatten sie auch kaum Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt durch regelmäßige Arbeit zu sichern. Zwar gab sein Bruder im Entschädigungsverfahren an, er habe sich dort „im Großhandel etabliert“, aber nach Auskunft der holländischen Finanzbehörden wurde er während der Zeit seines Aufenthalts zu keiner steuerlichen Leistung herangezogen.[85]

Kurz vor dem Einmarsch der deutschen Truppen konnten die beiden nach Palästina ausreisen, wo Theodor den zusätzlichen Namen Daniel annahm. [86] Nicht bekannt ist allerdings, auf welchem Weg und unter welchen Bedingungen die Flucht von statten ging.

https://www.alemannia-judaica.de/images/Images%20440/Wieseck%20Giessen%20Aufbau%2019440303%20TA%20Ida%20Nussbaum%20Baum.jpg.

In Palästina bzw. später in Israel erhielt er eine Anstellung in der staatlichen Verwaltung. Von 1941 bis Sommer 1942 war er als Buchhalter tätig. Die Stellung gab er auf seinen eigenen Wunsch hin auf. Wovon er in den folgenden Jahren lebte, ist nicht bekannt. Von Oktober 1946 an bis zu seinem Tod am 26. Juni 1949 arbeitete er als Lehrer an der Mikveh-Israel Agricultural School in Tel Aviv.[87]. Er war nur 43 Jahre alt geworden. Seine Frau Ida war am 24. Januar 1944 sogar noch fünf Jahre vor ihm nach kurzer Krankheit verstorben.[88] Sie wird kaum älter als ihr Mann gewesen sein. Zur Erinnerung an sie hatte Theo Nussbaum im ‚Aufbau’ vom 3. März 1944 auch im Namen ihrer Familienangehörigen eine Todesanzeige aufgegeben. Ob beide mit ihrem frühen Tod Opfer ihrer Leidensgeschichte oder der Lebensbedingungen in Palästina wurden, ist nur schwer zu sagen, vermutlich auch nicht wirklich zu unterscheiden.

Nach dem Weggang von Regine und Theodor waren in Neukirchen zunächst noch die Mutter Natalie Nussbaum mit den Söhnen Berthold, Martin und Ferdinand zurückgeblieben. Aber immer mehr Jüdinnen und Juden verließen angesichts wachsender Bedrohungen und der für sie aussichtslosen finanziellen Situation ihre Heimatorte. Wer nicht die Möglichkeit oder den Mut hatte, ins Ausland zu gehen, ließ sich wenigstens in den größeren Städten nieder. Frankfurt mit seiner großen jüdischen Gemeinde war dabei eines der begehrtesten Ziele im hessischen Raum.

HHStAW 518 11124 (18)

Am 4. August 1936, nachdem das Geschäft völlig zum Erliegen gekommen und samt der Immobilie 1936 für 19.000 RM an den Drogisten Martin M. verkauft worden war,[89] verließen auch die Mutter und ihre Söhne Neukirchen und zogen nach Frankfurt in die Bornheimer Landstr. 37.[90] Eigenes Einkommen hatte zumindest Natalie Nussbaum inzwischen nicht mehr. Leben musste sie von ihrem Ersparten und dem Geld, das sie durch den Hausverkauf erzielt hatte.

Als drei Jahre später am 10. November 1939 gegen sie eine Sicherungsanordnung unter dem Aktenzeichen JS-6318 erlassen wurde, [91] verfügte sie noch über ein Vermögen von 830 RM. Dies geht aus ihrer Vermögenserklärung hervor, die man damals von ihr verlangte. Einkommen habe sie nicht mehr zu erwarten, schrieb sie darin. Die Lebenshaltungskosten für sie selbst und ihren jüngsten Sohn Ferdinand bezifferte sie auf monatlich 282 RM.[92] Trotz der finanziell völlig desolaten Situation war sie gezwungen worden, ein Sicherungskonto einzurichten, das zusätzliche Kosten verursachte. Ihren Freibetrag beließ man „großzügig“ bei 300 RM im Monat, obwohl ihr so viel Geld auch zukünftig nie zur Verfügung stehen würde.[93]

Das Geld aus dem Hausverkauf war vermutlich in den drei Jahren für den alltäglichen Bedarf verbraucht worden. Auch hatte sich zwischen 1936 und 1939 die Situation der Restfamilie in Frankfurt grundlegend verändert.

Immerhin hatten die Söhne in Frankfurt zunächst noch Arbeit gefunden, Berthold sogar in seinem erlernten Beruf. Als Geschäftsführer einer Farbenhandlung in der Frankfurter Bergerstraße verdiente ab Juli 1936 monatlich 350 RM plus Provisionen in der Höhe von etwa 150 RM.[94]

Martin erhielt bei der Firma Moritz Edenfeld, einem jüdischen Unternehmen, das aber unter Kontrolle der DAF stand, als erster Lagerist ein kleineres Gehalt, als ihm eigentlich zugestanden hätte. Immerhin wurden für ihn aber auch monatlich Sozialversicherungsbeiträge abgeführt.[95] Ende Oktober 1938 wurde die Firma arisiert und auch er verlor seine Arbeit. Wann genau Martin seine Frau Paula Katz geheiratet hatte, konnte leider nicht ermittelt werden. Aber 1937 hatte er sich eine komplette Wohnungseinrichtung im Wert von mehr als 5.000 RM samt einem Doppelbett angeschafft, die aber später bei seiner Auswanderung in Europa zurückblieb. Anlass für den Kauf könnte die damals vollzogene oder zumindest geplante Ehe gewesen sein.[96] Paula Katz, geboren am 11. Dezember 1905 in Hünfeld, war die Tochter von Albert und Sara Katz, geborene Hahn.[97]

Auch Ferdinand muss damals noch ein Gehalt bezogen haben, denn, so sein Bruder Martin, er verlor seine Arbeit als Handelsreisender erst im November 1938. Er war, so ist dessen eidesstattlicher Erklärung zu entnehmen, damals bei einer im thüringischen Gotha ansässigen Firma als Verkäufer und Reisender angestellt, blieb aber vermutlich weiterhin in Frankfurt gemeldet. Er habe in dieser Zeit ein festes und für sein Alter außergewöhnlich hohes monatliches Gehalt von 220 RM plus Provisionen bezogen.[98]

Die trügerische Sicherheit, die die Familie in Frankfurt, damals wohnhaft in der Tiergartenstr. 30 im ersten Stock, gefunden zu haben glaubte, brach mit der Reichspogromnacht zusammen. Alle drei Brüder wurden als „Aktionsjuden“ – so der Terminus für die damals Inhaftierten – gefangen genommen und in das KZ Buchenwald eingeliefert.

https://collections-server.arolsen-archives.org/G/SIMS/01010503/0993/53101953/001.jpg

Martin erhielt in Buchenwald zunächst die Häftlingsnummer 10339, nach seiner Einkleidung dann die Nummer 29985.[99] Im Lager musste er Zwangsarbeit im Steinbruch und beim Bau der Kommandantenstraße verrichten.[100] Abgesehen von dem alltäglichen Terror und Leid wurde er von einem SS-Wachmann durch einen Steinwurf an den Kopf so sehr verletzt, dass er die Jahre seines Lebens in Freiheit unter ständigen Kopfschmerzen zu leiden hatte. Am 12. Dezember 1938 durfte er das Lager mit der Auflage verlassen, innerhalb der nächsten Wochen aus Deutschland zu emigrieren. Diese Absicht hatten er und seine Frau ohnehin. Er besaß sogar schon eine Wartenummer des amerikanischen Konsulats in Stuttgart mit der Nummer 21615. Aber unter dem Druck der Verhältnisse konnte er nicht darauf warten, bis diese Nummer aufgerufen würde, zumal er unter Polizeikontrolle stand und sich täglich dort melden musste. Martin und seine Frau Paula ergriffen daher eine Gelegenheit, um zunächst nach Kolumbien auszuwandern. Später, so hofften sie, würden sie einen Weg finden, um in die USA zu gelangen. Im Januar 1939 hatten sie alle notwendigen Papiere, wie etwa die Vermögensaufstellung, Umzugslisten und diverse steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen, zusammen.[101] An Vermögen besaßen die beiden nach eigenen Angaben zusammen noch 1.700 RM – in welcher Form, haben sie nicht genauer dargelegt.[102]

Am 9. Februar 1939 traten sie dann die Fahrt nach Kolumbien an,[103] allerdings –ähnlich wie bei ihrem Onkel – ohne ihr in einem Lift verpacktes Umzugsgut. Die Gründe dafür sind nicht mehr nachvollziehbar, denn die Devisenstelle hatte die Umzugslisten kontrolliert und genehmigt. Sogar ein weiteres Paket, das die Mutter ihrem Sohn im März noch nachsenden wollte, durchlief die Kontrolle mit einer Genehmigung.[104] Unklar ist, ob der Lift überhaupt Deutschland verlassen hatte, wie Martin Nussbaum in seinem Entschädigungsantrag schrieb. Seine Mutter habe über die Firma Rettenmayer die Packstücke nach Holland beordert, von wo aus sie weiter nach Kolumbien hätten verschickt werden sollen.[105] Ende Juni 1939 bat die Firma auf Bitte von Martin Nussbaum bei der Devisenstelle um Verlängerung der Packgenehmigung um drei Monate, da er „mit seinen Einreiseformalitäten noch nicht soweit“ sei, was tatsächlich auch genehmigt wurde.[106] Unklar ist, ob das Ehepaar Nussbaum sich zu diesem Zeitpunkt noch in Europa, möglicherweise in Holland, befand und auf seine Weiterfahrt wartete, oder ob sie bereits in Kolumbien waren und es nur Probleme mit dem Lift gab. Am 30. November 1939 schickte Rettenmayer die Listen über das Umzugsgut an die Devisenstelle mit der Bemerkung zurück: „Anliegend überreichen wir Ihnen die genehmigte Umzugsgutliste für den Juden Martin Israel Nussbaum, früher, Frankfurt / Main, jetzt Buenaventura, da der Transport nicht mehr stattfindet.“[107] Inzwischen war der Zweite Weltkrieg ausgebrochen und Transporte dieser Art waren eingestellt worden. Vermutlich wurde der Inhalt zugunsten deutscher Volksgenossen und des Reichsfiskus versteigert, vielleicht war er aber auch – so Martin Nussbaum – im Bombenhagel beim deutschen Angriff auf die Niederlande zerstört worden.[108]

Für Nussbaums hatte das zur Folge, dass sie unter schwierigsten Bedingungen in ihrem fremden Exilland, dessen Sprache sie nicht einmal beherrschten, völlig mittellos ein neues Leben aufbauen mussten. Die Hoffnung, möglichst bald in die USA weiterreisen zu können, zerschlug sich mit dem Kriegsausbruch ebenfalls, und die Papiere, die sie sich zuvor für ihre Einreise in die USA besorgt hatten, waren inzwischen, wie auch ihre Reisepässe, ungültig geworden.

In dieser Notsituation halfen die Geschwister in Palästina, denen es selbst finanziell nicht gut ging, mit Geld, etwa 5.000 Dollar, aus, was sicher unter den gegebenen Umständen nicht einfach zu bewerkstelligen war.[109] Noch mehr verschärft wurde die Situation dadurch, dass am 21. September 1939 dort ihr erstes Kind, der Sohn Manfred / Manfredo, geboren wurde.[110] Ihre Tochter Sonya kam dann fünf Jahre später am 12. April 1944 ebenfalls in Kolumbien zur Welt.[111] Ab 1940 konnte die Familie dann ein eigenes, zunächst kleines Einkommen verbuchen, das sich aber in den folgenden zehn Jahren verzehnfachte, sodass die Not der frühen Jahre weitgehend überwunden werden konnte.[112] Inzwischen war die Familie in die kolumbianische Hauptstadt Bogotá verzogen.

Nach dem Ende des Krieges und nachdem er die nötigen finanziellen Mittel hatte, nahm er seinen ursprünglichen Plan, in die USA einzureisen, wieder auf, und tatsächlich erhielt er, nachdem er alle notwendigen Unterlagen beschafft hatte, die Genehmigung, mit seiner Familie die Vereinigten Staaten zu betreten. Am 24. Januar 1952 lief die ‚Santa Paula’ mit der Familie Nussbaum vom kolumbianischen Cartagena kommend im Hafen von New York ein.[113]

Trotz aller Strapazen, trotz aller Not war es ihm gelungen, das Leben seiner Familie zu retten. Wenn der deutsche Nachkriegsstaat ihm allerdings verweigerte, die Reisekosten von Kolumbien in die USA zu entschädigen, weil er ja angeblich in Kolumbien sesshaft geworden sei,[114] dann zeigt das einmal mehr, wie wenig sensibel die deutschen Behörden damals mit dem Leid der Überlebenden umgegangen sind. Martin Nussbaum verstarb am 30. März 1962 in New York.[115]

In New York lebte zuletzt auch sein Bruder Berthold, der nach langer Leidenszeit dort am 27. April 1947 auf dem Schiff ‚Marine Falcon’ von Southampton kommend dort gelandet war.[116]

https://collections-server.arolsen-archives.org/G/SIMS/01010503/1182/133408082/001.jpg

Auch er war zunächst nach der Reichspogromnacht verhaftet worden und dann am 13. November nach Buchenwald gebracht worden, wo er, der Häftling mit der Nummer 29813, die üblichen Quälereien über sich ergehen lassen musste. Einmal, so erinnerte sich sein Bruder Martin, habe Berthold zwei Tage und eine Nacht in eisiger Winterkälte ohne warmes Getränk oder Decken mit seinen Leidensgenossen auf dem Appellplatz ausharren müssen, weil einige Häftlinge nicht auffindbar waren.[117] Die unmenschlichen Haftbedingungen hätten ihn immer wieder krank werden lassen und ein Herzleiden hinterlassen, das ihm zuletzt das Leben gekostet habe. Als er dann nach etwa einem Vierteljahr am 10. Februar 1939 entlassen wurde, kehrte er ebenfalls auf dem schnellsten Weg Deutschland den Rücken. Auch sein Ziel waren damals schon die Vereinigten Staaten, aber zunächst musste er in Großbritannien auf die notwendigen Papiere warten. Zwar durfte er zunächst dort noch arbeiten, er war offenbar als Verkäufer bei einem Teppichhändler angestellt, aber sein gesamtes Einkommen reichte gerade aus, um die horrenden Arztkosten zu begleichen, die seine Erkrankung aus Buchenwald verursacht hatten.

https://www.ancestry.de/search/collections/61665/records/74633?tid=&pid=&queryId=7cadeec0-648f-46d5-bf2a-1ad7fc824e49&_phsrc=svo7319&_phstart=successSource

Unklar sind die Angaben bzw. Dokumente zu seiner Internierung in England nach dem Kriegsausbruch. Sein Bruder gab an, er sei für etwa zwei Jahre interniert gewesen, allerdings besagt eine Karteikarte, dass er nach einer Überprüfung am 5. Oktober 1939 von einer solchen Maßnahme ausgeschlossen wurde. Dennoch muss er dann interniert worden sein, vermutlich am 21. Juni 1940, wie es auf einer anderen Karte heißt, denn auf beiden Karten ist auch vermerkt, dass er am 15. November 1940 entlassen worden sei. Das wäre dann allerdings höchstens etwa ein halbes Jahr gewesen.[118]

https://www.ancestry.de/search/collections/2997/records/143887976?tid=&pid=&queryId=5ddd9b5c-6e1c-4c7e-bc1b-3deaeb162d9d&_phsrc=svo7315&_phstart=successSource

Unklar ist zudem, ob er danach wieder arbeiten durfte. Sein Bruder gab an, das sei ihm erst nach dem Ende des Krieges möglich gewesen. Er habe damals die Erlaubnis erhalten, mit dem Lohn eines einfachen Fabrikarbeiters seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.[119]

Berthold blieben nur noch wenige Monate, um nach seiner Ankunft in Amerika die Freiheit zu genießen. Am 14. Oktober 1949 verstarb der ledig gebliebene Berthold Nussbaum dort alleine, zwei Jahre bevor auch sein Bruder aus Südamerika dorthin gelangte.

Auch der jüngste Bruder Ferdinand war im Novemberpogrom nach Buchenwald verbracht und dort als Häftling mit der Nummer 20741 festgehalten worden.[120] Anders als Berthold wurde er schon am 13. Dezember wieder entlassen.[121] Aber seine bisherige gut bezahlte Anstellung hatte er verloren. Auch er plante nicht zuletzt deshalb nach seiner Freilassung zu emigrieren, er lernte sogar noch den Kellnerberuf, weil er glaubte, so im Ausland leichter einen Job finden zu können, der ihn ernähren würde.[122]

Er hatte sogar schon alle notwendigen Formalitäten erledigt, die steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen besorgt und seine Umzuglisten bei der Devisenstelle eingereicht. Vermutlich plante er nach Chile auszuwandern, zumindest ist in einer Unterlage Lateinamerika als Ziel angegeben und im Arolsen-Archiv existiert sogar ein nach dem Krieg entstandenes Schriftstück, wonach Ferdinand Nussbaum nach Chile ausgewandert sein soll, was allerdings auf einer Fehlinformation beruht.[123]

Im April 1941 fragte die Oberfinanzdirektion Thüringen in Frankfurt bei der Devisenstelle an, ob es Einwände dagegen gäbe, wenn Ferdinand von einem Louis Neuhaus einen Betrag von 50 RM von dessen Auswanderer-Sperrguthaben erhalten würde.[124] Bei dem Spender, der damals im holländischen Appeldorn lebte, handelte es sich um einen am 20. Februar 1880 in Nentershausen geborenen ehemaligen Betriebsleiter, der vor seiner Flucht 1939 in Gotha lebte.[125] Ob es ein verwandtschaftliches Verhältnis der Nussbaums zu Louis Neuhaus gab, ist nicht bekannt, wahrscheinlicher ist aber, dass es sich um einen ehemaligen Arbeitskollegen aus Ferdinands Zeit in Gotha handelte, möglicherweise sogar um seinen Arbeitgeber. In jedem Fall konnten Ferdinand und seine Mutter das Geld gut gebrauchen.

Zunächst löste die Anfrage aber erst einmal einen bürokratischen Prozess aus, da der Beschenkte offenbar noch kein Sicherungskonto besaß. Deshalb musste erst einmal eine Vermögenserklärung von ihm eingereicht werden. Vermögen besaß er nicht, hatte im vergangenen Jahr 1940 auch kein Einkommen gehabt, rechnete aber im laufenden Jahr mit Einkünften von 1.000 RM.[126] In einem Begleitschreiben gab er an, 85 RM monatlichen Lohn zu erhalten – es kann sich angesichts des Zeitpunkts dabei eigentlich nur um Zwangsarbeit gehandelt haben –, der aber nicht ausreichen würde, um seine Wohn- und weiteren Lebenshaltungskosten zu bestreiten. Deshalb lebe er zusammen mit seiner Mutter in einem gemeinsamen Haushalt.[127] Die Devisenstelle erhob keine Bedenken gegen die Schenkung der 50 RM und verzichtete sogar auf die Anlage eines Sicherungskontos. Auch dürfe er seinen Arbeitslohn in bar entgegennehmen, wurde ihm am 28. Mai 1941 mitgeteilt.[128]

Nicht einmal fünf Monate Lebenszeit blieben Natalie Nussbaum und ihrem Sohn Ferdinand noch in Frankfurt, dann begannen die systematischen Deportationen in den Osten, damals in das Ghetto Litzmannstadt, wie man das früher polnische Lodz im besetzten Generalgouvernement jetzt nannte.

Der erste Transport hatte Wien am 15. Oktober 1941 verlassen, zwei weitere folgten am nächsten Tag aus Prag und Luxemburg. Am 18. Oktober verließ ein weiterer Berlin und wiederum einen Tag später erneut einer Wien. Innerhalb von nur vier Tagen waren knapp 5000 Menschen in das Ghetto verbracht worden [129] und in Frankfurt verbreiteten sich Gerüchte, dass demnächst auch dort eine solche Deportation geplant sei. Die Jüdische Gemeinde hatte eine Liste mit Namen erhalten, auf der sie eintragen sollte, welche Berufe die Genannten früher und aktuell ausüben würden. Dass die Liste im Zusammenhang mit einem sogenannten Arbeitseinsatz stehen würde, war naheliegend. Die Gestapo dementierte vehement solche Absichten und zwang sogar Rabbi Neuhaus, sie am 17. Oktober von der Kanzel der Synagoge aus als unbegründete Gerüchte abzutun.[130]

Aber die Gerüchte und auch die dadurch entfachten Ängste waren alles andere als unbegründet. Bereits am 16. Oktober hatte ein SA-Standartenführer in einer Aktennotiz festgehalten, dass für Sonntag, den 19. Oktober der Abtransport von etwa 1000 Juden nach Litzmannstadt geplant sei: „Hierzu stellt die SA 250 ordentliche handfeste Männer. Anzug: Uniform mit Pistole, Mantel, Brotbeutel. Tagesverpflegung ist mitzubringen. Antreten: Sonntag, den 19. 10. 1941, vormittags 5.30 Uhr vor dem Haupteingang Palmengarten, Bockenheimer Landstraße. Sämtliche SA-Männer wirken an diesem Tage als Hilfspolizei.“ Als Verhaltensregeln war vorgegeben worden, dass sich die SA-Männer weder am Eigentum der Juden, noch an ihnen selbst vergreifen durften, wenn sie jeweils zu zweit deren Wohnungen frühmorgens aufsuchten. „Nach bestimmten Bestandsaufnahmen in den Wohnungen usw. werden die Juden zum Sammelplatz, Keller Markthalle, transportiert. Mitnehmen dürfen selbige 100 RM in bar und einen Zentner Sachwerte; Lebensmittel usw. werden dem WHW [Winterhilfswerk – K.F.] übergeben.“ Die genauen Adressen würden, so hieß es, noch bekannt gegeben werden.[131]

Über die Durchführung der Aktion liegen diverse Berichte einzelner SA-Führer vor. In einem dieser Berichte heißt es:

“Pünktlich vor 7 Uhr erschienen vor den einzelnen Wohnungen die SA-Männer und forderten die Juden auf zu öffnen. Alsdann wurde die jeweilige Familie in einem Raum zusammengenommen und ihnen hier die Verfügung betreffs Evakuierung vorgelesen. Es zeigte sich nun, daß in einzelnen Häusern, die vollkommen evakuiert werden sollten, nicht alle Unterlagen ausgeteilt waren. Ich konnte dies Obersturmbannführer Rieke auf seinem Kontrollgang melden, der mir alsdann schnellstens von der Verteilungsstelle noch die fehlenden insgesamt 18 Unterlagen besorgte. Es gelang mir, auch die hierfür notwendigen Männer zu bekommen, sodaß nach kurzer Zeit auch hier die Aktion ins Rollen kam. Die Männer hatten außerordentlich schwierige Arbeit nun in den Wohnungen bei der Verhandlung bezüglich der Aufnahme einer Vermögenserklärung sowie einer Bestandsaufnahme über das gesamte Inventar, das ja, wie befohlen, eingehend aufgenommen werden mußte. Dies zog sich natürlich mehrere Stunden hin. Alsdann packten die Juden diejenigen Gegenstände, die sie mitnehmen durften, unter Aufsicht ein. Jetzt mußte gewartet werden, bis die Beamten der Staatspolizei in den einzelnen Wohnungen erschienen, um die Vermögens- und Bestandsaufnahmen zu prüfen und den jeweiligen SA-Männern Entlastung zu erteilen.“[132]

Alle Juden hatten den Vermögensverfall ihrer letzten Habe zugunsten des Reiches zu unterzeichnen. Nicht wenige der Opfer starben schon während der Aktion durch die Aufregung, durch Schwäche oder auch durch ihre eigene Flucht in den Tod.

Ein Trupp des SA-Sturmbanns 63 wird auch für die Wohnung von Natalie und Ferdinand Nussbaum in der Palmstr. 10 zuständig gewesen sein, denn der Führer des SA-Sturmbanns II/63 meldete am 20. Oktober an die SA-Standarte 63, seine Leute hätten ihre „ungewohnte Arbeit“ u.a. in den Häusern Palmstr. 12 und 21, in 7 Häusern mit etwa 17 Wohnungen und 60 Personen verrichtet.[133] Vermutlich waren die Trupps so aufgeteilt, dass die SA-Männer gleichzeitig in die Nachbarhäuser eindrangen, um Fluchtversuche verhindern zu können.

Über die Vorgänge an diesem Morgen liegen auch verschiedene Zeugenberichte aus der Sicht der Betroffenen bzw. ihrer Verwandten und Bekannten vor, die auch über den etwa einstündigen Marsch der Verhafteten quer durch die Stadt zur Großmarkthalle berichteten.[134] Manche erinnerten sich, dass der Zug durch ein Spalier stummer Zuschauer führte, andere bezeugten, die Menschen seien bespuckt und beschimpft worden.[135]

Man hatte die Großmarkthalle als Sammelstation gewählt, weil deren Kellerräume Platz für diese große Zahl der Menschen samt ihrem Gepäck bot und zudem über einen direkten Gleisanschluss verfügte: Er [der Keller] – K.F.] wurde als Sammellager für die Deportation so eingerichtet, dass die verhafteten und bewachten sowie mit Wartenummern versehenen Menschen den Keller vom Ostflügel her über eine breite Rampe betraten, dann den etwa 300 Meter langen Weg vor den Lagerräumen im Süden entlang geführt wurden, die Westseite passierten und dann an aufgestellten Tischen und einzelnen Kontrollstationen durchgeschleust wurden‘: zuerst die Annahmestelle, Eintrag in die vorhandene Liste, dann Gepäckdurchsuchung mit brutaler entwürdigender Leibesvisitation. Danach war das Finanzamt zuständig: die Vermögensliste sowie die Wertgegenstände mit einem noch in der Wohnung erstellten Verzeichnis und auch den Wohnungsschlüssel, an dem ein Schild mit genauer Adresse hing, mussten die Menschen hier abgeben. Dann wurden ihnen die Lebensmittelkarten abgenommen, ihre Kennkarten mit ‚evakuiert’ abgestempelt, das Bargeld war abzugeben, und es musste der Abschluss dieser Kontrollstationen bestätigt werden. Nach diesen Abfertigungen, die sich weit bis in die Nacht hinzogen, wurden die Menschen in einen Raum im Ostflügel geführt, der mit Matratzen ausgelegt war. Im Keller der Großmarkthalle kam es zu Misshandlungen – wohl auch zu Todesfällen.“[136]

Am Morgen des 20. Oktober 1941 setzte sich der Zug, es handelte sich um einen Personenzug III. Klasse, mit den 1100 Menschen und dem Ziel Litzmannstadt / Lodz in Bewegung. Die Insassen selbst hatten aber keine Kenntnis davon, wohin sie gebracht wurden.

Das Ghetto für 160 000 Menschen, als „Krepierwinkel Europas“ bezeichnet,[137] abgetrennt von der eigentlichen Stadt, bestand aus heruntergekommenen, mehrstöckigen Mietskasernen, in die immer mehr Menschen eingepfercht wurden. In der Zeit der stärksten Belegung im Mai 1941 waren es fast 450 000 Menschen, die in den Gemäuern mit völlig unzureichenden sanitären Anlagen hausen mussten. Die Neuankömmlinge, wie die aus Frankfurt, noch relativ wohlgenährt und noch mit halbwegs intakter Kleidung, wurden von denjenigen, die schon eine ganze Weile die unmenschlichen Lebensbedingungen hatten ertragen müssen, verständlicherweise mit Neid und Missgunst, statt mit Empathie empfangen.

HHStAW 518 11124 (43)

Wie lange Ferdinand und seine Mutter dort überlebten, ist nicht bekannt. In einem ersten Beschluss der Entschädigungsbehörde, bestätigt durch ein Urteil des Amtsgerichts Frankfurt, hatten diese den Tag der Deportation, somit den 19. Oktober 1941, willkürlich auch als Todestag angenommen, um dem Staat damit erhebliche Entschädigungskosten für den Schaden an Freiheit zu ersparen.[138] Gegen diesen Beschluss gingen die Erben später vor.

Martin Nussbaum hatte nach dem Krieg einen Brief von einem Verwandten aus Leipzig erhalten, in dem dieser schrieb:

“Der vom Amtsgericht Frankfurt a/M. angegebene Todestag der lieben Mutter stimmt nicht, denn ich habe wenige Wochen nach dem Abtransport, aus Litzmannstadt einen Brief der lieben Mutter erhalten, worin sie die Verhältnisse dort schilderte und der in dem Satz endete: ‚Gott schütze Euch vor Gleichem.’ Kurz darauf erhielt ich von der Lagerleitung eine gedruckte Karte, die etwa so aussah:

Herr

Frau Natalie Nussbaum

Fräulein

wohnt hier ???gasse

und befindet sich wohl und bittet um Geldsendung

Der Judenälteste

(gedruckte Namensunterschrift)

Die gleiche Karte erhielt Onkel Emil in Dortmund auch. Die Die Lagerinsassen wurden einfach aufgefordert, die Adressen ihrer in Deutschland lebenden Angehörigen anzugeben und an diese wurden alsdann solche Karten geschickt. Onkel Emil und ich sandten daraufhin regelmäßig Geld an die angegebene Adresse der lieben Mutter, aber dessen Empfang wir nie eine Anzeige erhielten. Ich bin auch fest überzeugt, dass die liebe Mutter von dem Gelde nie einen Pfennig gesehen oder bekommen hat. – Das ging bis zum Sommer 1942, bis ich nach Theresienstadt kam und dadurch alle Verbindungen abgebrochen wurden. – Auf alle Fälle aber ist die liebe Mutter in Litzmannstadt angekommen und hat dort noch eine Zeit lang gewohnt und der Tag der Deportation ist nicht ihr Todestag. (…).“[139]

Ein Mitgefangener von Ferdinand Nussbaum bezeugte nach dem Krieg, dieser habe noch im Sommer 1943 zusammen mit ihm im Buchhaltungsbüro der Lagerverwaltung gearbeitet.[140]

Die Briefe bzw. Karten, die die Verwandten von Natalie Nussbaum erreicht hatten, waren kein Einzelfall. Im Dezember 1941 war die Postsperre im Ghetto aufgehoben worden und eine Reihe von Briefen hatte Litzmannstadt verlassen. Andere, die etwa negative Angaben über das Lagerleben enthielten oder die undeutlich geschrieben waren, kamen nicht durch die Zensur. Im Archiv von Lodz befinden sich noch heute bisher nicht weiter bearbeitete 17.000 Briefe und Karten, die an Verwandte mit Bitten um Geld gerichtet waren, das Ghetto aber nie verließen.[141]

Mit dem Brief des Verwandten war zumindest belegt, dass der bisherige Todeszeitpunkt nicht richtig gewesen sein konnte. Am 29. Dezember 1959 wurde daraufhin in einem neuen Bescheid der Entschädigungszeitraum für die Inhaftierung von Natalie und Ferdinand Nussbaum bis zum Kriegsende 1945 ausgeweitet.[142] Wann die beiden in Litzmannstadt unter welchen Umständen tatsächlich ums Leben kamen, konnte aber nicht geklärt werden. Es ist nicht einmal sicher, dass sie dort den Tod fanden. Im Mai 1942 begann die Gestapo, das Ghetto von den nichtarbeitsfähigen Bewohnern zu „säubern“. Mehr als 10 000 Jüdinnen und Juden, darunter auch viele aus dem Frankfurter Transport, wurden damals nach Chelmo gebracht und dort ermordet.[143] Weitere solcher „Aussiedlungen“ folgten in den nächsten Monaten. Ob auch Natalie Nussbaum und ihr Sohn Ferdinand diesen letzten Weg noch gehen mussten, ist nicht bekannt.

Marianne und Bertha Nussbaum

Das Leben und auch das Sterben der beiden Töchter von Feist und Regina Nussbaum, Marianne und Bertha, ist, wie auch das ihres Bruders Leopold, unmittelbar mit Wiesbaden verknüpft.

Dass ihr Bruder Leopold damals schon bzw. noch in Wiesbaden lebte, wird auch der entscheidende Grund für die beiden Schwestern gewesen sein, im Sommer 1937, als die Verhältnisse in Neukirchen immer schlimmer wurden, dorthin zu übersiedeln. Nach Angaben von Greve soll Marianne schon früher einmal in Wiesbaden gearbeitet haben,[144] was, sollte das zutreffend sein, ein weiterer Grund für die Wahl dieses Ortes gewesen sein wird. Bereits 1934 hatten die Schwestern versucht, das Elternhaus in der Untergasse, in der sie selbst auch lebten, zu verkaufen.[145] Nach ihrem Umzug nach Wiesbaden fanden die beiden ledig gebliebenen Frauen in der Emser Str. 26a eine Dreizimmerwohnung. Den Mietvertrag hatte der Hausbesitzer Leo Katzenstein am 1. Juli 1937 noch selbst mit ihnen abgeschlossen.[146] Marianne war damals bereits 69 und Bertha 66 Jahre alt. Da Marianne leicht pflegebedürftig war und ihre jüngere Schwester schon zuvor in Neukirchen ihre Betreuung übernommen hatte, kann man annehmen, dass sie wohl zeitlebens zusammengeblieben waren.[147]

Beide waren wohl auch früher nicht berufstätig gewesen, zumindest ist auf der Gestapo-Karteikarte bei beiden „ohne Beruf“ eingetragen, aber vermutlich hatten sie früher im elterlichen Geschäft mitgeholfen.[148] Immerhin verfügten sie über einige Wertpapiere, von denen sie ihren bescheidenen Lebensunterhalt bestritten.[149]

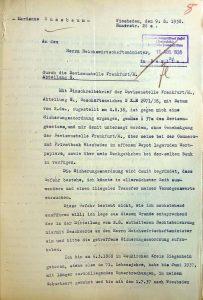

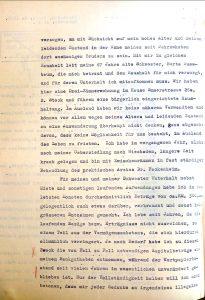

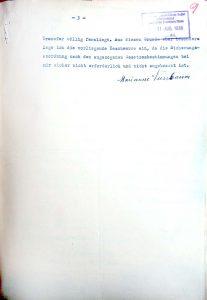

Die geplante, aber noch nicht vollzogene Auswanderung des Bruders Leopold hatte die Behörden vermutlich veranlasst, Marianne Nussbaum mit einer Sicherungsanordnung zu drangsalieren: „Es besteht die Gefahr, dass die Marianne Nussbaum in allernächster Zeit auswandert und einen illegalen Transfer ihrer Vermögenswerte versucht. Die getroffenen Sicherungsmaßnahmen sind daher erforderlich und gerechtfertigt.“ Beschwerde gegen die Maßnahme könne sie beim Reichswirtschaftsminister einlegen,[150] was sie auch umgehend tat. Ob sie tatsächlich an einen Erfolg dieser Beschwerde glaubte oder einfach nur ein Zeichen setzen wollte, ist ungewiss. Aber mutig und klar argumentierend schrieb sie – mit Schreibmaschine – einen Brief an den Reichswirtschaftsminister nach Berlin, in dem sie ihre Situation und die Absurdität der Unterstellungen aufzeigte: Sie sei „mit dem 1.7.37 nach Wiesbaden verzogen, um mit Rücksicht auf mein hohes Alter und meinen leidenden Zustand in der Nähe meines seit Jahrzehnten dort ansässigen Bruders zu sein. Mit mir im gleichen Haushalt lebt meine 67 Jahre alte Schwester, Berta Nussbaum, die mich betreut und den Haushalt für mich versorgt, und für deren Unterhalt ich mitaufkommen muss. Wir haben hier eine Drei-Zimmerwohnung im Hause Emserstr. 26a, 2. Stock und führen eine bürgerlich ausgerichtete Haushaltung. Im Ausland haben wir keine näheren Verwandten und können vor allem wegen meines Alters und leidenden Zustands an eine Auswanderung überhaupt nicht denken, ganz abgesehen davon, dass keine Möglichkeit für uns besteht, im Ausland das Leben zu fristen. … Nur der Vollständigkeit halber will ich noch betonen, dass mir jeder Gedanke an irgendeinen illegalen Transfer völlig fernliegt.“[151]

Brief von Bertha Nussbaum an den Reichswirtschaftsminister – HHStAW 519/3 5289 (8 f)

Genutzt hat der Protest letztlich nicht, aber immerhin sah sich das Ministerium genötigt, von der Devisenstelle Frankfurt eine genauere Begründung für ihr Vorgehen zu verlangen, und fragte an, „ob es nicht angängig ist, der Beschwerdeführerin einen monatlichen Freibetrag zu bewilligen,“ – was bisher nicht geschehen war.[152] Die Devisenstelle räumte daraufhin den zunächst üblichen Freibetrag von 300 RM ein, verwies aber erneut ohne jeglichen Beleg auf Verwandte im Ausland, mit deren Unterstützung sie dort dann „ein sorgenfreies Leben führen“ könne. Dieser Halbsatz ist im Manuskript wieder gestrichen, vielleicht erschien er sogar dem Schreiber als allzu zynisch. Die Sicherungsanordnung wurde dennoch nicht zurückgenommen.[153]

Angesichts ihres sich verschlechternden Gesundheitszustandes hatte Marianne Nussbaum ihre Schwester, die sich all die Jahre um sie gekümmert hatte, durch ein Testament vom 24. Oktober 1938 zur Alleinerbin gemacht. Die Erbschaft war eigentlich mit der Verpflichtung verbunden, dass ihr damit ein Jahr nach ihrer Beerdigung ein Grabstein gesetzt werden sollte.[154] Nachdem sie am 20. November 1941 verstorben war,[155] blieb ihre Schwester in dem Haus, das inzwischen zum Judenhaus geworden war. Wie sich aus den Unterlagen der NSDAP ergibt, bewohnte sie dort nur noch ein Zimmer im zweiten Stock.[156] Vermutlich hatten sie schon vor dem Tod von Marianne einen Teil ihrer Wohnung abgeben müssen.

HHStAW 519/3 5829 (27)

Die Vermögenswerte ihrer Schwester wurden ihr nach Auskunft der Commerzbank im späteren Entschädigungsverfahren gemäß den testamentarischen Regelungen übertragen,[157] aber der damit verbundenen Verpflichtung, einen Grabstein setzen zu lassen, konnte Bertha Nussbaum nicht mehr nachkommen. Sie wurde mit ihren Mitbewohnerinnen Ida Cohn, Julie Strauss und Helene Wolff am 1. September 1942 mit insgesamt 365 Jüdinnen und Juden aus der Stadt Wiesbaden nach Theresienstadt deportiert.

Am Schabbat, dem 28. August, mussten die Menschen sich in der ehemaligen Synagoge in der Friedrichstr. 33 mit der wenigen Habe, die sie mitnehmen durften, versammeln, um die bürokratischen Aktionen ihrer „Evakuierung“ über sich ergehen zu lassen.[158] Die etwas Begüterten wurden noch zu einem sogenannten „Heimeinkaufsvertrag“ genötigt, der ihnen ein sorgenloses Leben im Ghetto Theresienstadt versprach.[159] Auch Bertha Nussbaum schloss gezwungenermaßen einen solchen Vertrag ab. Dass dies nur ein großer Betrug war, musste ihr schon bei ihrer Ankunft im Ghetto klar geworden sein. Nur vier Wochen nach Ankunft in Theresienstadt wurde sie am 29. September 1942 mit weiteren 2000 Juden aus dem Ghetto weiter in das Vernichtungslager Treblinka verschleppt. Unmittelbar nach der Ankunft am 1. oder 2. Oktober wurden die Insassen allesamt in die Gaskammern getrieben und umgebracht.[160]

Anmerkungen:

[1] Umfassend ist das soziale Geflecht dargestellt von Greve, Eine kleine Stadt in Hessen. Neukirchen, S. 20-30. Sehr detailliert beschreibt Greve im Weiteren auch den Umbruch nach 1933.

[2] Siehe dazu die Kartenskizze ebd., S. 14. Dort ist auch das Haus der beiden Schwestern markiert.

[3] Ebd. S. 20.

[4] Ebd. S. 36.

[5] Siehe zur jüdischen Gemeinde Neukirchen und zum Alltag des örtlichen Zusammenlebens im Besonderen Biskamp / Walper, Kultusgemeinde Neukirchen, S. 473 – 483 und Levi, Erinnerungen, S. 455-461. Der Anteil der jüdischen Bevölkerung betrug seit der zweiten Hälfte des 19. Jh. bis 1933 etwa 6 Prozent. Nach 1935 gelang nur noch 8 Personen die Flucht ins Ausland, die Übrigen versuchten, größtenteils erfolglos, in den Städten zu überleben. Zu den Abwanderungen in den dreißiger Jahren siehe Biskam, Walper, Neukirchen, S. 483.

[6] Siehe dazu Levi, Erinnerungen, S. 455-461 und Nigal, Erinnerungen, S. 467-472. Auch abgedruckt in: Kropat, Kristallnacht in Hessen, S. 228-234.

[7] Siehe zu den verschiedenen Zweigen der Familie Greve, Jeder Mensch hat einen Namen, S. 381–419.

[8] https://www.ancestry.de/family-tree/person/tree/173699191/person/352705793011/facts?_phsrc=svo7293&_phstart=successSource. (Zugriff: 15.8.2025).

[9] Sterberegister Neukirchen 7 / 1914.

[10] Sie war die Tochter von Laib und Röschen Löwenberg, siehe Sterberegister Neukirchen 27 / 1903.

[11] HHStAW 519/3 5829 (23), Greve, Jeder Mensch hat einen Namen, S. 408. Auf der Gestapo-Karteikarte für Marianne Nussbaum ist beim Geburtsjahr ein Zahlendreher unterlaufen, statt 1868 wurde das Geburtsjahr 1886 angegeben. Diese falsche Angabe wurde auch in der ‚DB Jüdische Bürger Wiesbadens des Stadtarchivs Wiesbaden’ und dementsprechend in der Opferliste übernommen.

[12] HHStAW 365 632 (29), Eintrag 1869 / 185.

[13]HHStAW 365 632 (26) der Eintrag 1871 /198, auch HHStAW 518 41324 (18), Greve, Jeder Mensch hat einen Namen, S. 409.

[14] HHStAW 365 632 (29), Eintrag 1873 / 209, Heiratsregister Angenrod 5 / 1901.

[15] HHStAW 365 632 (31), Eintrag 1876 / 223, Geburtsregister Neukirchen 12 /1876.

[16] Sterberegister Neukirchen 7 /1914.

[17] Greve, Jeder Mensch hat einen Namen, S. 410.

[18] Ein Foto des Hauses in der mit Hakenkreuzfahnen „geschmückten“ Gasse während eines Nazi-Aufmarschs ist abgedruckt in Greve, Kleine Stadt in Hessen, S. 13. Nach dem jährlichen Einkommen gehörte Moritz Nussbaum zu den Spitzenverdienern der örtlichen jüdischen Gewerbetreibenden. Ein Grund mag gewesen sein, dass er seit 1927 eine Tankstelle betrieb, siehe ebd. S. 15 ff.

[19] Heiratsregister Wiesbaden 805 / 1906.

[20] Es kann sich bei ihm aber nicht um seinen Neffen gleichen Namens gehandelt haben, denn dieser Theodor war damals gerade erst geboren worden.

[21] Es handelte sich um den am 17.2.1879 in Fliedern bei Fulda geborenen Josef Katzenstein, Sohn von Löb und Sara Katzenstein, geborene Löb, aus Fildern. Nach seinem Ausscheiden aus der Firma von Leopold Nussbaum gründete er in Wiesbaden eine eigene Lack- und Farbenfabrik. Er verstarb am 30.12.1934 in Wiesbaden, seine Frau Paula, geborene Weiß, konnte 1938 nach Argentinien auswandern.

[22] HHStAW 518 924 (11), auch die weiteren Entwicklungen sind in dem Handelsregisterauszug festgehalten.

[23] Ebd. (15).

[24] Ebd. (20-22). Unter Übergewinn versteht man den Durchschnittsbetrag, der von einem nachhaltigen Gewinn nach Abzug des Unternehmerlohns und der angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals auf Dauer noch übrig ist.

[25] Geburtsregister Wiesbaden 1763 / 1907 und 823 / 1909.

[26] Heiratsregister Wiesbaden 66 /1928.

[27] https://www.ancestry.de/family-tree/person/tree/198389983/person/272578886222/facts. (Zugriff: 15.8.2025).

[28] HHStAW 467 1617 (1).

[29] Datenbank Jüdische Bürger Wiesbadens des Stadtarchivs Wiesbaden. Eintrag Rudolf Selig. Zu seiner Person siehe auch Faber / Rönsch, Wiesbadens jüdische Juristen, S. 165. Er wurde mit dem Transport vom 10.6.1942 nach Majdanek deportiert und ermordet.

[30] HHStAW 518 807 (64).

[31] HHStAW 518 10394 (19).

[32] HHStAW 518 10394 (19) und HHStAW 518 807 (64).

[33] Zu den gegen die Juden gerichteten wirtschaftspolitischen Maßnahmen im Besonderen in den Jahren 1937 folgende, siehe Barkai, Schicksalsjahr 1938, S. 94-117.

[34] HHStAW 518 807 (28).

[35] HHStAW 518 924 (18).

[36] https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/3998/images/40735_1220701439_0071-01786?pId=1960969. (Zugriff: 15.8.2025).

[37] Bei der Volkszählung 1940 war das Paar in Los Angeles gemeldet, siehe https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/2442/images/m-t0627-00375-00469?pId=73737097. (Zugriff: 15.8.2025). Ihre Tochter Gertrud, geboren am 25.12.1915 in Wiesbaden, konnte im Dezember 1938 mit ihrem Mann, dem Wiesbadener Friedrich Berger, geboren am 5.3.1908, nach Kalifornien nachkommen.

[38] HHStAW 519/3 14475 (1). Auch die Eltern von Ernst, Julius und Bertha Ermann, waren nach Lateinamerika ausgewandert, allerdings lebten sie zuletzt in Montevideo, der Hauptstadt von Uruguay.

[39] Rosa Nussbaum hatte im Entschädigungsverfahren sogar angegeben, sie sei noch 1938 ausgereist, siehe HHStAW 518 10394 (3).

[40] HHStAW 519/3 14475 (1, 2, 3). In der Lortzingstr. 7 hatte sich ihr bisheriger Mitbewohner Seligmann bereiterklärt, sich um das Umzugsgut zu kümmern.

[41] Ebd. (11).

[42] Ebd. (5).

[43] Ebd. (7).

[44] Ihre bisherige Adresse in Wiesbaden ist darauf fälschlicherweise mit Lothringerstr. 7 angegeben

[45] https://preserve-nha.archieven.nl/proxy/fonc-nha/358.6/3468/NL-HlmNHA_358.6_3468_0058.jpg?h=Zm4ybWF0PWVtYmVkJmtleT0DNTIxRjUzQj9zM0I0MUUwNUVBM9Q1RkY1M0ZGQTFCMyZtaWFkdE0yMzYmbWlhaGQ4MzQ0NjUzMTc0OCZtaXZhc3Q4NEYmdG4rZWD4REYzNjBER991MkNGO9YzNjBBM0R9QkRCQ0FFOTkzRTImcmR0PTIwMjMxMjIzJnNlc3Npb25faWQ4MjRDNEc0c2prY3RrbXhtdWZzZmk0Zjhrc3RkZ21uaW8¶ms=&t=1753006367117. Seine verstorbene Frau hieß Helen Schapira.

[46] In Mapping the Lifes ist ihre Emigration nach Holland mit dem gleichen Datum wie das der Eltern, dem 25.1.1939, angegeben. Siehe https://mappingthelives.org/bio/b4e5f742-7445-49d4-b256-aa6849388298?restrict_to_map_bounds=false&coordinates_show_all=false&forename=Martha&surname=Nussbaum&res_single_fd=false&birth_single_fd=false&death_single_fd=false&deportation_single_fd=false&emigration_single_fd=false&expulsion_single_fd=false&imprisonment_single_fd=false&lat=50.3061856&lon=12.3007083&zoom=6&map_agg=residence&language=de. (Zugriff: 15.8.2025).

[47] HHStAW 518 10349 (o.P.).

[48] In den Akten der Entschädigungsbehörde sind nur die Schreiben der deutschen Spediteure erhalten geblieben, nicht die von Leopold Nussbaum. Sie sind zusammen mit der Seitenangabe (28) in der Akte abgeheftet.

[49] HHStAW 518 10349 (28).

[50] Siehe dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Konnossement. (Zugriff: 15.8.2025).

[51] HHStAW 518 10349 (28).

[52] Ebd.

[53] Ebd.

[54] Ebd. (28).

[55] Ebd. (16).

[56] Ebd. (27).

[57] Ebd. (1).

[58] Ebd. (86).

[59] Ebd. (85).

[60] Ebd. (85).

[61] Möglicherweise handelt es sich bei dem 1981 in Lausanne verstorbenen Francisco Feitel um den Witwer von Marta Feitel, siehe https://www.ancestry.de/family-tree/person/tree/114747191/person/232042973579/facts?_phsrc=svo7136&_phstart=successSource. (Zugriff: 15.8.2025).

[62] https://www.ancestry.de/search/collections/63164/records/12099643 und https://www.ancestry.de/search/collections/63164/records/57099643. (Zugriff: 15.8.2025).

[63] Für ihren Tod liegt keine amtliche Bestätigung vor, die Angabe beruht auf einem Eintrag unter https://www.ancestry.de/family-tree/person/tree/198389983/person/272578886222/facts?_phsrc=svo7173&_phstart=successSource. (Zugriff: 15.8.2025). Sie soll am 14.4.1957 in Buenos Aires geheiratet haben und am 28.6.1961 einen Sohn namens Daniel geboren haben. Sein Nachname Sadler, ist vermutlich auch der des Ehemanns von Hannelore Erdmann. Daniel Sadler soll laut der gleichen Quelle bereits am 9.7.2000 ebenfalls in Buenos Aires verstorben sein.

[64] Sterberegister Neukirchen 10 /1924.

[65] Heiratsregister Angenrod 5 / 1901.

[66] Geburtsregister Neukirchen 39 / 1902.

[67] Geburtsregister Neukirchen 4 / 1904.

[68] Geburtsregister Neukirchen 26 / 1906.

[69] Geburtsregister Neukirchen 25 / 1909.

[70] Greve, Jeder Mensch hat einen Namen, S. 413.

[71] Geburtsregister Neukirchen 26 / 1916.

[72] Greve, Jeder Mensch hat einen Namen, S. 413. Über den Grund für den frühen Tod von Ludwig ist nach Greve nichts bekannt.

[73] HHStAW 518 58304 (6).

[74] Greve, Kleine Stadt in Hessen, S. 13.

[75] HHStAW 518 66485 (71). Dazu die Angaben zur Firma Höxter in Ziegenhain unter https://www.alemannia-judaica.de/ziegenhain_synagoge.htm. (Zugriff: 15.8.2025).

[76] Siehe die Zahlenangaben für Moritz Nussbaum bei Greve, Kleine Stadt in Hessen, S. 15, 17, 19.

[77] Greve, Kleine Stadt in Hessen, S. 30 f.

[78] Ebd. S. 36.

[79] Martin Nussbaum gab an, seine Mutter habe bis 1933 ein Einkommen von 1.200 bis 1.500 RM monatlich gehabt, siehe HHStAW 518 11124 (30, 46, 89-92).

[80] Siehe zu ihrer Leidensgeschichte HHStAW 518 58304 (3, 21, 38).

[81] https://www.myheritage.de/research/collection-11018/israel-einwanderungslisten?itemId=155451-&action=showRecord&recordTitle=%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94+%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9D. (Zugriff: 15.8.2025).

[82] Für die Einwilligung der Aufhebung der Ehe musste sie Schlomo Reif 500 Palästinensische Pfund bezahlen, siehe HHStAW 518 58304 (27).

[83] Greve, Jeder Mensch hat einen Namen, S. 413 gibt an, dass die Ehe mit Max Grossmann laut einem Schreiben des Generalkonsuls von Jerusalem am 8.11.1935 geschlossen worden sei und sie dadurch die palästinensische Staatsbürgerschaft erhalten habe. Das stimmt nicht mit ihren eigenen Angaben im Entschädigungsverfahren überein. Die zeitliche Angabe bezieht sich vermutlich auf die Ehe mit Schlomo Reif. Max Grossmann und – wie es in einem Schreiben vom 2.7.1954 heißt – lieh zusammen mit seinem Schwager Theodor Nussbaum Martin Geld, damit dieser nach seiner Auswanderung die erste Zeit in seinem kolumbianischen Exil überleben konnte, siehe HHStAW 518 66495 (47).

[84] Greve, Jeder Mensch hat einen Namen, S. 413.

[85] HHStAW 518 58893 (5, 24).

[86] Ebd. (28).

[87] Ebd.

[88] https://www.alemannia-judaica.de/images/Images%20440/Wieseck%20Giessen%20Aufbau%2019440303%20TA%20Ida%20Nussbaum%20Baum.jpg. (Zugriff: 15.8.2025).

[89] Greve, Kleine Stadt in Hessen, S. 106.

[90] HHStAW 518 11124 (16, 18).

[91] HHStAW 519/3 5353 (1).

[92] Ebd. (3).

[93] Ebd. (4, 7).

[94] HHStAW 518 66378 (6).

[95] HHStAW 518 66485 (11, 81).

[96] Ebd. (45 f.).

[97] https://www.ancestry.de/family-tree/pt/PersonMatch.aspx?tid=183410984&pid=342393862390&src=m. (Zugriff: 15.8.2025).

[98] HHStAW 518 41322 (18, 42).

[99] Ebd. (8, 12).

[100] Ebd.

[101] HHStAW 519/3 15338 (1-14).

[102] Ebd. (3).

[103] Das Datum nannte die Mutter in einem Schreiben an die Devisenstelle in Frankfurt vom 2.3.1939, ebd. (10).

[104] Ebd. (10, 13).

[105] HHStAW 518 66485. (10).

[106] Ebd. (60).

[107] Ebd. (61).

[108] HHStAW 518 66485 (10).

[109] Ebd. (47).

[110] Ebd. (48).

[111] Ebd. (8).

[112] Ebd. (71). Er hatte sich nach eigenen Angaben im Laufe der 50er Jahre an einem keinen Industriebetrieb beteiligt, ebd. (27).

[113] https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/7488/images/NYT715_8095-0104?pId=3028211306. (Zugriff: 15.8.2025).

[114] HHStAW 518 66485 (159-161 und 179-182).

[115] Ebd. Aktendeckel.

[116] https://www.ancestry.de/search/collections/2997/records/143887976 und https://www.ancestry.de/search/collections/63303/records/4972937?tid=&pid=&queryId=94fb0fe4-e347-4bc7-84bb-40206b827336&_phsrc=svo7283&_phstart=successSource

[117] HHStAW 518 66378 (5).

[118] https://www.ancestry.de/search/collections/61665/records/74633 und https://www.ancestry.de/search/collections/61665/records/3081. (Zugriff: 15.8.2025). Allerdings konnten nicht alle Angaben auf der Karteikarte entschlüsselt werden. Im Zusammenhang mit dem genannten Entlassungstermin heißt es „Released Cat 17“ – was immer das heißt.

[119] HHStAW 518 66378 (29).

[120] HHStAW 518 41322 (17). Laut dem Eintrag in Buchenwald wohnte er damals in der Frankfurter Solmsstr. 10

[121] HHStAW 518 41322 (17) und https://collections.arolsen-archives.org/de/search/person/6733319?s=Ferdinand%20Nussbaum&t=0&p=0. (Zugriff: 15.8.2025).

[122] HHStAW 518 41322 (3, 19).

[123] https://collections-server.arolsen-archives.org/G/wartime/02010101/0574/1339068/001.jpg. (Zugriff: 15.8.2025). Dazu auch Greve, Jeder Mensch hat einen Namen, S. 414.

[124] HHStAW 519/3 30383 (1).