Eigene Aufnahme

Am 8. August 1911 schlossen in Wiesbaden zwei Menschen die Ehe miteinander, die aufgrund ihrer geographischen Herkunft und ihres unterschiedlichen kulturellen Hintergrunds eigentlich nicht hätten zueinanderfinden können. Der jüdische Bräutigam Moritz Liffmann stammte aus dem Rheinland, die katholische Braut Johanna Dewertoll aus der österreichischen Hauptstadt Wien.[1] Dort war sie am 11. März 1879 als Tochter von Johann Dewertoll und seiner Frau Anna, geborene Bierbaum, zur Welt gekommen. Allerdings entstammten die Brautleute einem ähnlichen sozialen Milieu. Johann Dewertoll war von Beruf ein einfacher Knopfmacher. Seit wann seine Tochter Johanna in Deutschland und seit wann sie in Wiesbaden lebte, ist nicht bekannt. In den Adressbüchern der damaligen Zeit ist ihr Name nicht registriert. Möglicherweise war sie als Dienstmädchen in die Kurstadt gekommen und lebte bisher in der Familie ihrer Arbeitgeber. In dem Heiratseintrag wird sie allerdings als berufslos bezeichnet, was aber nichts bedeuten muss.

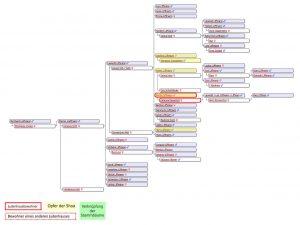

GDB

Ihr rheinländischer Ehemann war inzwischen die soziale Stufenleiter schon einige Sprossen aufgestiegen und hatte als Kaufmann in Wiesbaden bereits eine gehobene Stellung erreicht. Über die Herkunft seiner Familie liegen recht viele Informationen vor. Sie stammte vom Niederrhein, aus dem damals noch ländlichen Raum um das heutige Mönchengladbach. Der älteste bekannte Spross der „Wanderfamilie“, so die Bezeichnung von Erckens,[2] war ein Bernhard aus dem benachbarten Bedburdyck, der um 1757 zur Welt gekommen war. Er hatte sich später mit seiner Frau Philippine Vogel als Getreidehändler in dem wenige Kilometer östlich von Mönchengladbach gelegenen Gierath niedergelassen und dort 1808 den Familiennamen Lieffmann ‑ noch mit „ie“ geschrieben – angenommen.[3] Dort war auch sein Sohn Marcus Lieffmann am 23. Januar 1809 geboren worden.[4] Der Sohn, von Beruf Fruchthändler, war seit dem 2. Juni 1842 mit Johanna Wolf verheiratet, mit der er vermutlich insgesamt acht Kinder hatte.[5] Über sie liegen, abgesehen von den jeweiligen Geburtsdaten, nur wenige Informationen vor.[6] Alle wurden sie in Giesenkirchen, ebenfalls heute Teil der Stadt Mönchengladbach, geboren, wo auch ihr Vater zu einem unbekannten Datum verstarb.

Als drittes Kind des Paares kam am 10. Juli 1847 Leopold zur Welt. Der gelernte Zigarrenmacher heiratete am 29. September 1874 im niederrheinischen Würselen die von Neuhaus stammende Louise Vohs / Voss, geboren am 25. Oktober 1844 als Tochter des Metzgers Jonas und seiner Frau Esther Vohs / Voss, geborene Gumpertz.[7]

Danach ließ sich das Paar in Odenkirchen nieder, heute ebenfalls ein Stadtteil von Mönchengladbach. Odenkirchen, wo die vielen Kinder des Paares alle aufwuchsen, war ein Ort, in dem es schon seit vielen Jahrhunderten jüdisches Leben gab. Aber erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts kann man von einer formalen jüdischen Gemeinde sprechen. Kulturelle Zentren waren die schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts errichtete Synagoge, die 1911 einem Neubau weichen musste, und eine bis 1861 existierende jüdische Schule, in der neben Hebräisch auch andere Fächer unterrichtet wurden. Danach gingen die Kinder entweder in die evangelische oder in die katholische Schule. Obwohl sie samstags von der Schulpflicht befreit waren, seien sie, so die Erinnerungen der älteren Zeitzeugen, damals von ihren Mitschülern nicht ausgegrenzt worden. Während die Zahl der jüdischen Bewohner im 19. Jahrhundert in den Nachbargemeinden anstieg, stagnierte sie in Odenkirchen und blieb bis in die Zeit der Weimarer Republik meist unter einhundert. Die damals etwa zehn Familien, die keineswegs immer gemeinschaftlich zusammenstanden, sondern gerade im 19. Jahrhundert untereinander des Öfteren in Streit gerieten,[8] stellten durchgängig etwa 1,5 Prozent der dortigen Einwohnerschaft. Ihren Lebensunterhalt verdienten sie zunächst mit den typischen Berufen wie Metzger, Viehhändler oder Trödler. Sie gehörten, so Erckens, „allenfalls der bürgerlichen Mittelschicht“ an.[9] Aber es gab unter ihnen einige, die später Hauseigentum in der Stadt erwerben konnten und zu den geachteten Mitgliedern der kleinen Stadtgemeinde aufstiegen. Der Strukturwandel, hervorgerufen durch die erfolgreiche Textilproduktion im niederrheinischen Raum, führte aber auch dazu, dass Teile der jüdischen Bevölkerung proletarisiert wurden und ihren Lebensunterhalt in den neu entstandenen Textilfabriken verdienen mussten.

Die Familie von Leopold Liffmann

Auch wenn die Familie von Leopold Liffmann in der Gemeinde von Odenkirchen keine herausragende Rolle gespielt zu haben scheint, so hatte sie offenbar dennoch Anteil an dem durch die Industrialisierung hervorgerufenen allgemeinen Aufschwung.[10] In den ersten Geburtseintragungen seiner Kinder wird er noch als Zigarrenmacher bezeichnet. Dann, zwischen 1880 und 1882, heißt es, der Vater der in der Folgezeit geborenen Kinder sei Reisender. Welche Waren er anbot, ist allerdings nicht erwähnt, aber es spricht einiges dafür, dass auch er in der aufstrebenden Textilproduktion bzw. ‑distribution eine neue und recht ertragreichere Stellung gefunden hatte, die ihm den Unterhalt seiner großen Familie ermöglichte.

Als Louise Vohs / Voss 1874 die Ehe mit Leopold Liffmann einging, war sie knapp 30 Jahre alt. In den folgenden Jahren bis zu ihrem Tod am 30. September 1885,[11] sie war jetzt 40 Jahre alt, gebar sie insgesamt elf Kinder, was heißt, dass sie auch bei zwei Zwillingsgeburten fast immer schwanger war.[12]

Im gegebenen Rahmen kann dem Schicksal dieser vielen Kinder nicht im Detail nachgegangen werden, aber viele von ihnen erreichten nicht das Erwachsenenalter, sondern starben, wie damals nur allzu häufig, schon früh. Die beiden ersten Kinder, die Zwillinge Leo und Jonas, mussten zu Grabe getragen werden, bevor sie das erste Lebensjahr erreichten.[13] Emma, das nächste Kind, wurde nur vier Jahre alt.[14] Erst Norbert, geboren am 9. Februar 1877, konnte 1906 durch seine Ehe mit Selma Wolf eine Familie gründen. Er selbst verstarb 1936 und erlebte somit nur die ersten Jahre der NS-Zeit. Seine Witwe konnte mit den Kindern Herbert, Hans Erich und Lore noch rechtzeitig nach Australien auswandern.[15]

Dies war der danach am 19. März 1878 geborenen Tochter Josefina nicht vergönnt. Sie wurde mit ihrem Mann Hermann Isaak Kronenberg, geboren am 3. März 1878 in Odenkirchen,[16] von ihrer Heimatstadt Essen aus am 15. Juni 1942 nach Sobibor deportiert und ermordet. Der Transport ‚Da 22’, der von Koblenz losfuhr und in Bendorf Sayn auch die etwa 250 Patienten und Ärzte der dortigen jüdischen Heilanstalt abholte, fuhr weiter über Köln und Düsseldorf nach Essen, wo etwa 75 weitere Menschen eingeladen wurden, darunter auch Josefine und Hermann Kronenberg. Sein Ziel, die Gaskammern von Sobibor, erreichte er mit den 1003 Opfern am 19. Juni.[17]

Auch die beiden folgenden Brüder von Josefina, Albert und Moritz, fielen dem Holocaust zum Opfer.

Albert, geboren am 27. Januar 1880 ebenfalls in Odenkirchen,[18] betrieb ein Malergeschäft in Mönchengladbach, das er aber nach den Boykottaktionen aufgeben musste. Seine Frau Emma, geborene Hein, die er 1906 geheiratet hatte und die ihm fünf Kinder gebar, war bereits 1931 eines natürlichen Todes gestorben. Während den Kindern die Flucht nach England gelang, von wo sie zum Teil später weiter in die USA, nach Israel und Paraguay wanderten, floh ihr Vater nach Holland.[19] Er war von einem Bekannten, einem Nazi, gewarnt worden, er werde demnächst verhaftet werden, weil sein Name auf einer Liste sogenannter „Rassenschänder“ stehen würde. Ohne irgendetwas mitzunehmen, floh er sofort über die nahe gelegene grüne Grenze nach Holland. Dort lebte er zuletzt in Amsterdam in der Roerstraat 5, als man ihn verhaftete und in das Sammellager Westerbork verbrachte.

Am 25. Mai 1943 schrieb er noch von Amsterdam aus einen letzten Brief an seinen Sohn Kurt:[20]

„Bis heute nun, habe ich es verschoben, diesen vielleicht letzten Brief an dich zu schreiben. Da ich immer angenommen habe, dass etwas Großes durch die Engländer oder Amerikaner für den Rest der Juden in Holland geschähe und ich gerettet würde. Nachdem gestern von 130.000 Juden, wovon noch 17.000 hier sind und 7000 sich zum Abtransport nach Polen melden sollten, aber nur 900 gekommen sind, ist die ganze Stadt abgesperrt und so sitze ich in dieser Verfassung alles fertig verpackt auf meinem Zimmer und diesen Brief wirst du nach dem Kriege erhalten.“

Noch war er nicht ganz ohne Hoffnung, denn er glaubte, bei den Nazis irgendwie eine Sonderstellung erreicht zu haben, weil sie ihn als 64-Jährigen noch bei ihren Bauvorhaben einsetzen würden. Auch sei er im Judenrat von Amsterdam aktiv, was auch noch einen gewissen Schutz bedeute. Aber letztlich liege alles allein in Gottes Hand, und er ermahnt seinen Sohn Kurt, am Glauben festzuhalten. Er solle Gott dankbar dafür sein, dass er und seine Schwestern entkommen und in Sicherheit seien. Deshalb müsse er es als seine Aufgabe ansehen, später von den schrecklichen Geschehnissen zu berichten. Das kleine Volk der Juden, das seit mehr als tausend Jahren immer wieder überlebt habe, werde auch diese furchtbare Zeit überstehen – aber die große Nation der Deutschen? – so fragt er mit einer gewissen skeptischen Hoffnung.

https://www.yadvashem.org/de/collections/about-deportation-project.html

In dem Brief teilt er seinem Sohn weiterhin mit, dass er die Absicht gehabt habe, noch einmal zu heiraten. Dieses Vorhaben sei aber gescheitert, weil seine Braut, die verwitwete Krankenschwester Else Jany, geborene Schottländer, die ursprünglich auch aus seinem Heimatort Odenkirchen stammte, vier Tage vor der geplanten Hochzeit verhaftet und nach Westerbork überstellt worden war. Wann er selbst dorthin kam, ist nicht bekannt. Aber offensichtlich trafen sich die beiden in dem Sammellager wieder und konnten dort am 19. Juli 1943 unmittelbar vor der gemeinsamen Deportation nach Sobibor, die am folgenden Tag stattfand, noch heiraten.[21] Am 23. Juli erreichte der Zug das Vernichtungslager in Polen, und man muss davon ausgehen, dass beide unmittelbar nach ihrer Ankunft dort umgebracht wurden.[22]

Auf Moritz, auf dessen Schicksal noch genauer einzugehen sein wird, folgten noch vier weitere Kinder in der Ehe von Leopold und Louise Liffmann. Bertha, geboren am 16. April 1883, wurde wieder nur drei Wochen alt.[23]

Siegmund hingegen, der am 12. Mai 1884 zur Welt kam, muss Deutschland zu einem nicht bekannten Zeitpunkt Richtung England verlassen haben. Dort heiratete er die am 3. Februar 1895 in Kitzingen geborene Rosa Silber, mit der er die beiden Töchter Anne und Ursula bekam. Ob auch er selbst, wie seine Frau, später noch in die USA auswanderte, konnte nicht mit Sicherheit ermittelt werden.[24]

https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/2717/images/31311_137375-01011?pId=167431

Zuletzt kamen mit Isidor und Jacob am 11. September 1885 noch einmal Zwillinge zur Welt. Die Mutter überlebte diese Geburt nicht mehr. Sie verstarb an deren Folgen am 30. September 1885 in Odenkirchen.[25] Aber nicht nur sie verlor ihr Leben, auch Isidor überlebte die ersten sechs Wochen nicht. Sein Tod wurde im Sterberegister von Odenkirchen am 17. Oktober festgehalten.[26] Überlebt hat hingegen sein Bruder Jacob. Er hatte sogar das hohe Alter von 90 Jahren erreicht, als er 1975 in Philadelphia in den USA verstarb.[27] Seinem Antrag auf Einbürgerung, den er im September 1906 stellte, ist zu entnehmen, dass er schon damals dort in einem Anwaltsbüro tätig war und seit 14 Jahren in Philadelphia lebte.[28] Bereits am 11. September 1892 war er laut seinem Einbürgerungsantrag als Kind in die USA gekommen und dort von seinen Tanten, Josephine, Amalie und Isabella, die damals bereits in Philadelphia lebten, aufgenommen worden.[29] 1912 heiratete er die amerikanische Staatsbürgerin Beatrice Durst, die 1888 in Pennsylvania zur Welt gekommen war.[30]

Nach dem Tod seiner Frau Louise im Jahr 1885 ging Leopold Liffmann an einem nicht bekannten Datum noch eine zweite Ehe mit Clementine Weil aus Wersch am Niederrhein ein. Sie war dort am 1. September 1847 geboren worden. Ihre Eltern sollen Samuel und Veronica Weil gewesen sein, sie selbst das jüngste von insgesamt sieben Kindern.[31] Clementine war zuvor, mehr als zehn Jahre vor der erneuten Heirat, bereits Mutter eines unehelichen Kindes geworden, dessen Vater nicht bekannt ist. Isidor, geboren am 29. September 1875 in Wersch, war wohl schon am 1. Dezember im Kleinstkindalter wieder verstorben.[32]

In dieser neuen Ehe wurden Leopold Liffmann noch zwei weitere Söhne geschenkt. Am 7. Februar 1887 kam zunächst ein Sohn zur Welt, der den eher außergewöhnlichen Namen Hary erhielt.[33] Hary gehört ebenfalls zu den Opfern des Holocaust. Er wurde am 29. Januar 1943 von seinem damaligen Wohnort Berlin aus nach Auschwitz deportiert und ermordet.[34]

Als letztes seiner vielen Kinder wurde am 27. Februar 1890 noch Hugo geboren.[35] Sein kurzes Leben endete am 21. März 1918 bei Cambrai während des Ersten Weltkriegs bei einer Schlacht in Flandern.

Der Vater der vielen Liffmann-Nachkommen, Leopold Liffmann selbst, verstarb am 16. Juli 1905 in Mönchengladbach, wenige Tage vor seinem 58. Geburtstag.[36] Seine zweite Frau Clementine überlebte ihn um viele Jahre. Sie wurde vermutlich erst am 12. Januar 1922 ebenfalls in Mönchengladbach zu Grabe getragen.[37]

Kurt Liffmann, der Sohn von Moritz’ Bruder Albert, erzählte in dem Interview mit der USC-Shoah-Foundation, dass die Geschwister insgesamt nur wenig Kontakt miteinander gehabt hätten. Nur bei Festen wie Bar oder Bat Mizwa der Kinder seien dann mehrere Geschwister mit ihren jeweiligen Familien zusammengekommen. Bei einer so großen Familie, deren Mitglieder zum Teil auch in unterschiedlichen Städten lebten, ist das nicht erstaunlich.

Moritz Liffmann und seine Familie

Moritz und Johanna Liffmann, geb. Dewertoll

Wo und wann die beiden Bilder aufgenommen wurden, ist nicht bekannt.

Mit Dank an Paul Liffman

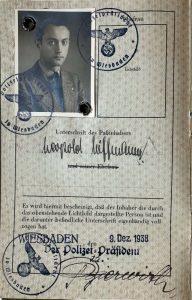

Zwar liegen keine genauen Informationen über die frühen Lebensjahre von Moritz Liffmann vor, aber er wird wie seine älteren Brüder noch im heimischen Raum eine gediegene kaufmännische Ausbildung erhalten haben. Als er erstmals im Wiesbadener Adressbuch von 1911/12 eingetragen wurde, ist sein Beruf mit Kaufmann angegeben. Zuvor hatte er nach Auskunft seines Sohnes im Rheinland, aber auch in Essen und Dortmund gearbeitet, wo er in dortigen Kaufhäusern als Chefdekorateur tätig gewesen sein soll.[38] Was den damals knapp Dreißigjährigen veranlasst hatte, seine berufliche Karriere gerade in Wiesbaden zu suchen, ist allerdings nicht mehr nachvollziehbar. Er wohnte damals und auch in den folgenden 13 Jahren in der Eckernfördestr. 1 im zweiten Stock,[39] zunächst allein, dann, nach der Heirat, zusammen mit seiner Frau Johanna. Auch ihr einziges Kind, der am 28. Juni 1912 geborene Sohn,[40] der in Erinnerung an den Großvater den Namen Leopold erhielt, kam noch in diesem Haus zur Welt, in dem er auch seine Kindheit verbrachte. Erst Mitte der Zwanziger Jahre zog die Familie in das wesentlich attraktivere Haus in der Emser Str. 11.[41]

Emhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emser_Str._11_(Wiesbaden).JPGser Str. 11 heute

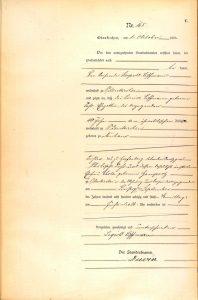

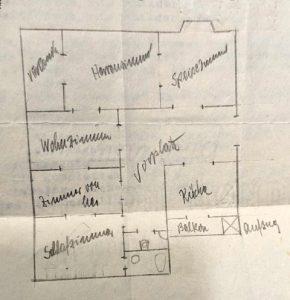

HHStAW 518 22395 (141)

Die Emser Straße gehörte zu einem Wiesbadener Villengebiet, das unmittelbar an das Zentrum angrenzend Richtung Westen aus der Stadt herausführte und auf der rechten Straßenseite am Südhang der Ausläufer des Hausbergs Platte sehr begehrte Bauplätze bot. Seit 1865 waren dort nach und nach die ersten Villen entstanden. Nach der Jahrhundertwende, nachdem solche attraktiven Areale angesichts des rapiden Bevölkerungsanstiegs zunehmend knapp wurden, begann man vereinzelt, das Gelände zwischen Emser Straße und Philippsbergstraße durch Abriss des alten Baubestandes zu verdichten. An Stelle der früheren klassizistischen Villa auf dem Grundstück Emser Str. 11 entstand 1904 dort eine Dreietagenvilla mit 6 großen Wohnungen und weiteren Kleinwohnungen oder auch Zimmern für Personal.[42] Die große, neu renovierte 5-Zimmer-Wohnung, die Liffmanns dort bezogen, lag auf der von der Straße aus gesehen rechten Seite des zweiten Stockwerks. Beim Einzug wurde sie neu mit wertvollem Mobiliar bestückt.[43]

Dass die Familie Liffmann es sich leisten konnte, in diesen noblen Villenkomplex einzuziehen, hatte sie der beruflichen Karriere des Familienoberhaupts zu verdanken, dem in dem renommierten Kaufhaus Bormass ein beachtenswerter Aufstieg gelungen war. Vom einfachen Dekorateur wurde er zunächst zum Abteilungsleiter und zuletzt – so sein Sohn im Entschädigungsverfahren ‑ zum Geschäftsführer befördert.[44]

Archiv Schaller

Das Kaufhaus Bormass war neben dem benachbarten Kaufhaus Blumenthal und dem Modehaus Schneider eines von drei großen Kaufhäusern, die optisch das Einkaufszentrum der Stadt am Mauritiusplatz prägten. Das 1892 gegründete Kaufhaus Bormass mit der Weltkugel als Blickfang – es sei dahingestellt, ob sie Weltoffenheit oder imperiale Ansprüche symbolisierte – stach noch einmal aus diesem Ensemble hervor. Mit seinem großen Angebot an Kleidung, Bettwaren, Kurzwaren und anderen Textilien war es ohnehin für viele Jahre einer der Hauptanziehungspunkte in der Stadt. Aber gerade in der wirtschaftlichen Aufschwungphase in den mittleren Zwanzigerjahren geriet das Kaufhaus in eine finanzielle Schieflage. Nachdem es zunächst von einer Firma Jasching, ein Jahr später von dem Potsdamer Kaufhausunternehmen ‚Lindemann & Co.’ weitergeführt wurde, das in der Weltwirtschaftskrise 1929 wiederum der Karstadtkonzern übernahm, wurde aus dem traditionsreichen jüdischen Kaufhaus Bormass 1932 eine Filiale, die nun unter dem Namen ‚Karzentra’ firmierte

In diesem Prozess verlor auch Moritz Liffmann seine lukrative Anstellung, die ihm bisher ein monatliches Einkommen von etwa 600 bis 800 RM eingebracht hatte.[45] Vermutlich kam es erst zur Entlassung, als das Haus von Karstadt übernommen wurde. Sein Sohn vermutete, dass seinem Vater etwa 1933 oder 1934 im Rahmen von internen Arisierungsmaßnahmen die Stellung gekündigt wurde.[46]

Aber lange bevor den Nazis die Macht in Deutschland übergeben und der Antisemitismus zur Staatsdoktrin erklärt wurde, mussten Juden, auch in gehobenen gesellschaftlichen Positionen, die meist latente, nicht selten aber auch offen formulierte Feindschaft im Alltag ertragen. Besonders die Kinder, die sich nicht wehren konnten, die oft gar nicht verstehen konnten, was ihnen überhaupt angelastet wurde, waren willfährige Opfer solcher Attacken von Lehrern und Mitschülern. Eine entsprechende, nie vergessene Erfahrung machte Leo in seiner Schule mit einem protestantischen Religionslehrer, der seine Schüler mit dem Argument, die Juden seien die Christusmörder, bewusst gegen die wenigen jüdischen Mitschüler aufhetzte.[47]

Das war zu Beginn der Zwanzigerjahre, einer Zeit, in der die Dolchstoßlegende ohnehin das politische Klima vergiftete. Zu den prägenden und traumatischen Ereignissen dieser Jahre, so erinnerte sich Leo Liffman später in einem Interview, gehörte für alle liberalen Juden der Mord an dem jüdischen Außenminister Walther Rathenau im Jahr 1922.[48] Wenn der rechte Mob gröhlend durch die Straßen zog und das Lied mit der Zeile „Schlagt tot den Walther Rathenau, die gottverdammte Judensau“ anstimmte, dann konnte man ahnen, dass die Drohung nicht dem Ermordeten alleine galt.

Anders als manch andrer jüdischer Zeitgenosse, der die NS-Zeit überlebte, erinnerte sich Leo später sehr genau an den Alltagsantisemitismus in Deutschland, der auch vor 1933 überall zu spüren war. Während seiner gesamten Schulzeit wurde er von den anderen geschnitten oder, wie man heute sagen würde, gemobbt, und wurde auch nicht zu Partys oder anderen Unternehmungen eingeladen. Er selbst engagierte sich dann in der Sportgruppe des ‚Reichsbunds der jüdischen Frontsoldaten’. Auch sang er nach eigenem Bekunden im Synagogenchor mit. Im Jüdischen Adressbuch ist auch seine Mitgliedschaft im ‚Jüdischen Lehrhaus‘ dokumentiert.

Seine Eltern waren laut der dortigen Eintragungen in keinem der jüdischen Vereine aktiv. Man kann daraus sicher auf eine gewisse Distanz zur jüdischen Gemeinschaft, zumindest der lokalen jüdischen Gemeinde, schließen.

Allein durch die berufliche Tätigkeit des Vaters, der natürlich auch samstags im Geschäft sein musste, war ein Einhalten der traditionellen Sabbatvorschriften der Familie nicht möglich. Nur Leo konnte an schulfreien Samstagen die Synagoge besuchen. Aber am Freitagabend kam man selbstverständlich zur gemeinsamen Schabbes-Mahlzeit zusammen. Oft wurden dazu auch ein oder zwei jugendliche Juden eingeladen, die in Wiesbaden keine eigene Familie besaßen.

Ansonsten entsprach das Alltagsleben dem der nichtjüdischen, gehobenen Mittelschicht. Man ging ins Theater, besuchte Konzerte und leistete sich auch immer mal wieder den Besuch von Restaurants.

Die eigene wirtschaftliche Lage veränderte sich dann mit der Weltwirtschaftskrise und für die jüdische Bevölkerung natürlich besonders ab 1933. Noch konnte Moritz Liffmann in den folgenden Jahren den Unterhalt für die Familie als Reisender für eine sächsische Firma und das süddeutsche Textilunternehmen ‚Süddeutsche Textilwerkstätten’ in Schwäbisch Gmünd verdienen, allerdings mit deutlichen Abstrichen beim Einkommen. Im Jahr 1937 hatte er bei der letztgenannten Firma 1.920 RM als Provisionen erhalten.[49]

HHStAW 519/3 4176 (5)

Im folgenden Jahr bat er die Finanzbehörde, die dafür fälligen Steuern in Höhe von 70 RM in monatlichen Raten von 5 RM abzahlen zu dürfen. Es ging ihm ohne Zweifel inzwischen finanziell sehr schlecht. Entsprechend begründete er seine Bitte:

„Ich bin Jude, war Provisionsvertreter & bin seit 1. Mai 1938 ohne laufendes Einkommen, weil ich als Nichtarier meine Vertretung aufgeben mußte. Durch Abgabe meiner Leg.[itimations]-Karte am 1. 10. 38 lt. Reichsverordnung habe ich keine Verdienstmöglichkeiten mehr. Ich besitze kein Vermögen, meine Möbel sind dem Hauswirt infolge Mietschulden durch Übereignungsvertrag im Jahr 1936 übereignet worden. Die Provisionseingänge noch rückwärtiger Aufträge, die naturgemäß von Monat zu Monat geringer werden, habe ich nicht einmal das bescheidene Existenzminimum für meine Familie. Ich bemerke noch, dass ich seit 40 Jahren in Wiesbaden wohne, jahrzehntelang meine Steuern pünktlich bezahlt habe und nur durch die geschilderten Umstände in Verzug geraten bin.[50]

Nicht klar ist, ob ihm damals die Reisevertretungen wegen seines jüdischen Glaubens gekündigt oder ihm deswegen keine Aufträge mehr von den Kunden erteilt wurden, aber letztlich macht das keinen Unterschied.

Emigration von Leo(pold) Liffman(n)

Sein Sohn Leo fand nach dem Ende seiner schulischen Ausbildung, die er 1931 an der Leibnizschule mit dem bestandenen Abitur erfolgreich abschloss, eine Anstellung bei dem 1929 eröffneten, ursprünglich jüdischen Warenhauskonzern Tietz in Frankfurt auf der Zeil.[51] Nachdem das Kaufhaus, das ‑ wie auch das Kaufhaus Bormass in Wiesbaden ‑ zunächst in den Lindemann-Konzern integriert worden war, dann gezwungenermaßen an den Kaufhof-Konzern verkauft werden musste, verlor im Rahmen dieser Arisierung auch Leo seine dortige Arbeit. Seitdem versuchte er, aus Deutschland herauszukommen, was auch in dieser frühen Phase nicht einfach war. Er fand noch einige kurzzeitige Jobs, die er aber immer wieder verlor, weil er entlassen wurde oder die kleinen jüdischen Geschäfte selbst aufgeben mussten. Er erwog damals sogar, in die französische Fremdenlegion einzutreten. Dann verhalf ihm doch ein Cousin in den USA – er hat ihn namentlich nicht genannt – Anfang 1938 zum notwendigen Affidavit.[52]

Im Herbst 1938 arbeitete er in einem Ort bei Weimar, vermutlich Buttstädt, und damit auch in der Nähe des KZs Buchenwald, das in der Bevölkerung sehr wohl bekannt war, über das aber nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wurde.[53] Kurz vor dem Novemberpogrom erhielt er vom amerikanischen Konsulat in Stuttgart einen Termin, um dort die erforderlichen Papiere für seine Einwanderung in die USA vorzulegen. Nach Überprüfung sollte ihm das entsprechende Visum am 12. Dezember erteilt werden. Es kam anders. Am 9. oder 10. November wurde er als sogenannter „Aktionsjude“ verhaftet und in das nahe Konzentrationslager mit der berühmten Torinschrift „Jedem das Seine“ gebracht. Immer mehr Züge und Lastwagen lieferten ununterbrochen tausende und abertausende Juden aus allen Gegenden des Reichs dort ab. Die Torturen, die die Insassen ertragen mussten, sind bekannt: Stundenlanges Stehen in nasser Kälte auf dem Appellplatz, Wasser musste man aus Pfützen trinken oder den Regen mit bloßen Händen auffangen.

Mit Dank an Paul Liffman

Etwa drei Wochen wurde er dort festgehalten. Dann ließ man ihn frei, weil er glaubhaft machen konnte, dass er bereits entscheidende Schritte für seine Ausreise aus Deutschland in die Wege geleitet hatte. Auch die steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, die Voraussetzung für die Erteilung eines Reisepasses, war beantragt und ihm am 30. November übergeben worden. Aufgrund seiner Vermögenslosigkeit verzichtete der Fiskus darauf, ihn zur Reichsfluchtsteuer und zur Judenvermögensabgabe heranzuziehen.[54] Nachdem man ihm noch den Kopf geschoren hatte, durfte er das Lager verlassen und nach Hause fahren.

Auch sein Vater Moritz war inhaftiert worden, allerdings in Dachau. Er wurde am 10. Dezember freigelassen, drei Tage bevor sein Sohn Deutschland verlassen wollte.

Über ihm ist der am gleichen Tag eingelieferte Kaufmann Albert Kleinstrass aus Wiesbaden verzeichnet.

https://collections-server.arolsen-archives.org/V/Ous_partitions/33/01010602/aa/ah/dl/001.jpg

Einen Tag zuvor musste Leopold noch nach Stuttgart, um das Visum abzuholen. Es blieben Leo somit nur wenige Stunden, um sich von seinen Eltern zu verabschieden. Ein Bewohner seines bisherigen Wohnortes hatte ihn wegen „Rassenschande“ denunziert und er befürchtete, im letzten Moment noch aufgehalten zu werden. Über Köln erreichte er am 13. Dezember Holland, wo in Rotterdam das Schiff ‚Volendam’ lag, das an Silvester 1938 in See stach, um ihn und viele andere Emigranten über den Ozean zu bringen.

https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/7488/images/NYT715_6271-0474?pId=1005258018

In New York betrat er knapp zwei Wochen später amerikanischen Boden. Dort änderte er bald seinen Namen: Aus Leopold wurde Leo und aus Liffmann wurde Liffman.[55] Ganz gewiss war das nicht nur eine Anpassung an die amerikanische Sprache, es war in erster Linie Ausdruck der Verbundenheit mit dem Land, das ihn aufnahm und ihm so sein Leben und seine Freiheit sicherte.

Moritz Liffmann als Berater in Auswanderungsangelegenheiten

HHStAW 519/3 4176 (4)

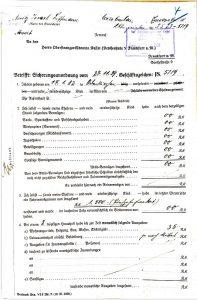

Für die zurückgebliebenen Eltern wurde die finanzielle Situation immer prekärer. Als die Devisenstelle am 27. November 1939 eine vorläufige Sicherungsanordnung gegen sie erließ und die übliche Auskunft über die Vermögens- und Einkommenssituation sowie die Lebenshaltungskosten einforderte, schrieb Moritz Liffmann bei allen möglichen Vermögensformen eine Null in das Formular. Sein Einkommen im vergangenen Jahr hatte noch etwa 1.500 RM betragen, für das kommende erwartete er aber keine Einkünfte mehr. Seine Ausgaben bezifferte er auf 35 RM für Miete, solche zur übrigen Lebensführung beantwortete er mit „je nach Mittel“.[56] Das vergangene Jahr hätten sie, so Moritz Liffmann, nur dank der jüdischen Winterhilfe überstehen können.[57]

Die Mietkosten für die relativ große Wohnung waren deshalb so gering, weil er, wie schon erwähnt, sein Mobiliar per Übereignungsvertrag bereits dem Vermieter Schlosser überschrieben hatte, um so die Mietschulden zu tilgen. Faktisch war die Miete also wesentlich höher, da der Wert des übertragenen Mobiliars, wie aus anderen Dokumenten ersichtlich, 4.000 RM betrug.

In Anbetracht dieser desolaten Situation verzichtete die Devisenstelle am 5. Dezember 1939 auf die Sicherungsanordnung, forderte aber eine sofortige Anzeige, falls das Einkommen wieder steigen oder ihnen Vermögenswerte zufallen sollten, durch die ihr monatlicher Freibetrag von 300 RM überschritten würde.[58]

Ausgelöst worden war die Forderung nach einer aktuellen Vermögenserklärung durch eine Meldung von Moritz Liffmann selbst. Er hatte am 14. November 1939 bei der Devisenstelle angefragt, ob er 20 RM entgegennehmen dürfe, die er sich durch eine Dienstleistung für eine auswanderungswillige Frau verdient habe. Das wurde damals zwar genehmigt, machte aber zugleich die Devisenstelle auf ihn aufmerksam.[59]

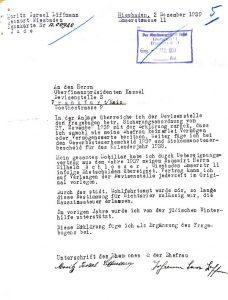

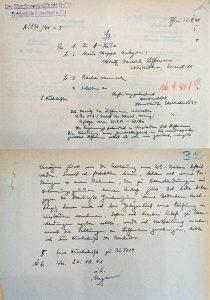

Ein knappes Vierteljahr später, am 4. März 1940, teilte Moritz Liffmann der Devisenstelle den Grund für seine verspätete Reaktion auf ein Schreiben mit, das selbst nicht mehr erhalten geblieben ist. Er sei wegen seiner neuen Tätigkeit häufig nicht in Wiesbaden anwesend gewesen:

„In Verfolg des dortseitigen Schreibens vom 19. Dezember 1939 mache ich hierdurch die Mitteilung, dass ich durch Zulassung seitens des Herrn Regierungs-Präsidenten, Wiesbaden, zum Listenschreiben für Auswanderungszwecke und den damit verbundenden Arbeiten laufende Einnahmen habe, die bisher allerdings die Freigrenze von monatlich RM 300.— noch nicht überschritten haben.

Ich habe jedoch Veranlassung anzunehmen, dass ab Monat März die Einnahmen die Freigrenze überschreiten, wobei ich jedoch bemerke, dass es sich um Brutto-Einnahmen handelt, von denen monatlich mindestens RM 200.– reine Unkosten, wie Schreibgebühren für Listen etc., Fahrten nach Frankfurt/M. usw. abzusetzen sind.

Ich bitte um gefl. Mitteilung, ob ich in Anbetracht der damals geschilderten Vermögensverhältnisse die ersten Einnahmen von RM 500.– d. s. RM 300 — für Verbrauch und RM 200.– für Unkosten – vereinnahmen darf. Den überschiessenden Betrag werde ich dann auf das bei der Dresdner Bank, Filiale Wiesbaden, zu errichtende Sicherungskonto einzahlen und der Devisenstelle erneute Mitteilung hierüber machen.“[60]

HHStAW 519/3 27904 (4)

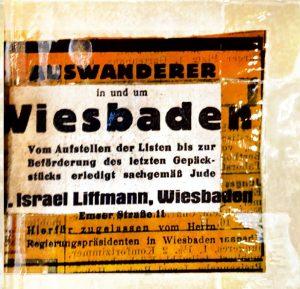

Diese genannte Tätigkeit, die er seit Januar 1940 als „Helfer in jüdischen Auswanderungen“ ausübte, war zwar freiberuflich, bedurfte aber der Genehmigung des Regierungspräsidenten. Die war ihm am 30. Dezember 1939 erteilt worden,[61] sodass er sein Dienstleistungsunternehmen mit Jahresbeginn 1940 ‑ eine neue Steuernummer war ihm eigens dafür erteilt worden – hatte aufnehmen können.[62]

Die Devisenstelle hatte auf den Brief vom 4. März sofort reagiert und zwei Tage später verfügt, dass die Einnahmen seines „Gewerbebetriebs“ nicht auf sein persönliches Konto fließen dürften. Da für seinen persönlichen Verbrauch die Summe von 300 RM nicht überschritten werden dürfe, solle er ein besonderes Geschäftskonto einrichten, über das die Einnahmen und Ausgaben seines Betriebes laufen müssten. Sollte er aber Geld von diesem Konto auf sein privates Konto übertragen wollen, so müsse er davon Meldung machen, da dieses Konto dann zunächst in ein „beschränkt verfügbares Sicherungskonto“ umgewandelt werden müsse. [63] Damit hatte sich zunächst einmal sein Angebot, ein solches Konto selbst sofort einzurichten, erledigt.

An einem nicht mehr festzustellenden Datum erschien vermutlich in einem der lokalen jüdischen Blätter eine Anzeige mit folgendem Wortlaut:

„Auswanderer in und um Wiesbaden !

Vom Aufstellen der Listen bis zur Beförderung des letzten Gepäckstücks erledigt sachgemäss Jude M. Israel Liffmann, Wiesbaden Emser Strasse 11. Hierfür zugelassen vom Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden.“[64]

Aus der oben bereits erwähnten Eingabe an die Devisenstelle vom 14. November 1939, durch die der ganze Prozess in Gang gesetzt worden war, ergibt sich, dass er auch schon vor der offiziellen Genehmigung solche Dienste übernommen hatte. Einer Dame, die ausgewandert war, stellte Moritz Liffmann 100 RM für seine Leistungen in Rechnung. Diese beglich die Rechnung durch Übertragung einer eigenen Forderung an eine andere Person auf ihn. Die dritte Person wollte aber die Forderung nicht anerkennen und es kam zu einem Vergleich, laut dem diese sich zur Zahlung von 20 RM bereit erklärte. Mit der Barzahlung des Betrages, die Moritz Liffmann sich von der Devisenstelle genehmigen lassen musste, gab er sich deshalb zufrieden, weil damit seine tatsächlichen Auslagen gedeckt worden seien. Das bedeutet aber auch, dass er bei der ursprünglichen Forderung von 100 RM für die Dienstleistung selbst das Vierfache in Rechnung gestellt hatte.[65]

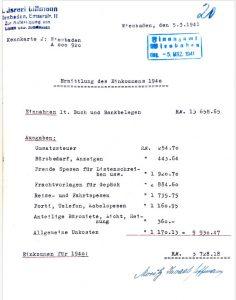

Anfang 1941 teilte er dem Finanzamt Wiesbaden mit, dass er noch keine Zeit gefunden habe, seine Steuererklärung für das vergangene Jahr abzugeben, weil er „in den letzten Wochen fast dauernd geschäftlich von Wiesbaden abwesend gewesen“ sei. Das neue Geschäft scheint sich ausgezeichnet entwickelt zu haben, wie man dann auch der im März eingereichten Einkommensteuererklärung entnehmen kann.

Anfang 1941 teilte er dem Finanzamt Wiesbaden mit, dass er noch keine Zeit gefunden habe, seine Steuererklärung für das vergangene Jahr abzugeben, weil er „in den letzten Wochen fast dauernd geschäftlich von Wiesbaden abwesend gewesen“ sei. Das neue Geschäft scheint sich ausgezeichnet entwickelt zu haben, wie man dann auch der im März eingereichten Einkommensteuererklärung entnehmen kann.

In einer Anlage gab Moritz Liffmann genauere Auskunft über die erzielten Umsätze und Einkünfte. Die Umsätze betrugen 13.660 RM. Von dieser Summe gingen noch die Kosten für Bürobedarf, erhebliche Spesenaufwendungen für Reisen und anderes, Büromiete mit Nebenkosten – insgesamt 9.930 RM ‑ ab. Als eigenes Einkommen verbuchte er 3.728 RM.[66] Dieses Erwerbseinkommen, verteilt auf zwölf Monate, bewegte sich bislang nur knapp über dem ihm zugestandenen monatlichen Freibetrag von 300 RM.

Allerdings hatten sich Liffmanns offenbar daneben noch eine weitere Einnahmequelle erschlossen, indem sie einen Teil ihrer großen Wohnung, vermutlich nur ein Zimmer, untervermieteten. Wer der Mieter war, ist den Akten nicht zu entnehmen. Die Einnahmen aus dieser Quelle beliefen sich auf 528 RM im Jahr, wovon allerdings nach Angaben von Moritz Liffmann 160 RM für das inklusive Frühstück – bescheidene 5 RM im Monat –, Nebenkosten und Abnutzung des Mobiliars abzuziehen waren, sodass sich die Mieteinnahmen auf 368 RM reduzierten.[67]

Nicht die Untervermietung ist außergewöhnlich, sondern erstaunen muss die Tatsache, dass er eine so lukrative Tätigkeit wie die Betreuung von Ausreisewilligen mit Genehmigung der staatlichen Behörden in einer Zeit ausüben konnte, als nahezu alle Juden ihre Arbeit verloren hatten und viele schon Zwangsarbeit zu Hungerlöhnen verrichten mussten. Es stellt sich unweigerlich die Frage, aufgrund welcher Beziehungen er diese Möglichkeit erhalten hatte.[68] Dass dies über die Jüdische Gemeinde oder die Reichsvereinigung gelaufen sein könnte, ist höchst unwahrscheinlich, wenn man sich erinnert, dass Moritz Liffmann dort bisher in keiner Weise engagiert war.

Eigenartig ist zudem, dass diese offensichtlich sehr lohnende Beratertätigkeit von keinem anderen in Wiesbaden ausgeübt wurde. Auch liegen keine Informationen über entsprechende Dienste aus anderen Städten vor. Es könnte allerdings auch sein, dass diese Tätigkeit einzelner Juden bisher zu wenig ins Blickfeld geraten ist und weitere lokale Studien den Nachweis über solche Dienstleistungen auch in anderen Städten erbringen würden.[69]

HHStAW 519/3 27904 (3)

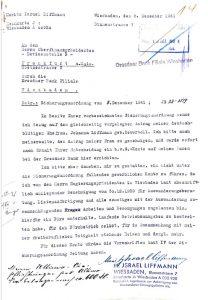

Auch die Überwachungsabteilung der Devisenstelle in Frankfurt war skeptisch, als Moritz Liffmann am 20. August 1941 dort eine Rechnung, sprich Einnahmen, in der Höhe von 300 RM vorlegte. Sie fragte deshalb an, „ob Liffmann berechtigt ist, derartige Rechnungen und in dieser Höhe auszustellen“.[70]

Die Antwort auf die Anfrage erfolgte zwei Wochen später: „Der Regierungspräsident in Wiesbaden hat Liffmann die Ausübung einer Gewerbetätigkeit in Auswanderungssachen gestattet, Liffmann selbst ist von mir gesichert, mangels Vermögens jedoch von der Errichtung eines bvS-Kontos [beschränkt verfügbares Sicherungskonto – K.F.] befreit worden. Soweit ich feststellen kann, halten sich seine Forderungen im Rahmen, der zu Beanstandungen aus Sicherungsgründen keinen Anlaß gibt. Ich habe daher gegen die beantragte Genehmigung keine Bedenken. Unabhängig hiervon werde ich bei Gelegenheit eine Prüfung in Wiesbaden vornehmen. Sofern sich hierbei Anlaß zu Beanstandungen ergeben sollten, werde ich Mitteilung machen; soweit Sie Zahlungen an Liffmann genehmigen, bitte ich um Durchschrift des Bescheids.“[71]

Moritz Liffmann genoss somit nicht nur das durch den Regierungspräsidenten gewährte Privileg, eine in dieser Zeit recht einträgliche Tätigkeit ausüben zu dürfen, die ganz sicher nur sehr vermögende, auswanderungswillige jüdische Personen oder Familien in Anspruch nehmen konnten, er war zudem noch immer von der Einrichtung eines gesicherten Kontos befreit.

Der Umzug in das Judenhaus Blumenstr. 7

Eigene Aufnahme

Im Frühjahr 1941, verließ das Ehepaar die Wohnung in der Emser Straße, in der es über viele Jahre gelebt hatte. Offenbar hatte der Hauseigentümer Schlosser die Polizeibehörde vom Umzug unterrichtet, die dann am 2. April 1941 wiederum das Finanzamt informierte.[72] Laut Eintrag auf seiner Gestapokarteikarte fand der Umzug bereits am 26. März statt. Moritz Liffmann hatte der Devisenstelle den Umzug allerdings erst etwa ein halbes Jahr später, nämlich am 26. Oktober 1941, gemeldet, hatte sich nach NS-Recht damit strafbar gemacht.[73]

Nach Aussage der Vermieterin Frau Schlosser hatten Liffmanns die bisherige Wohnung selbst gekündigt, allerdings auf Druck der NSDAP. Sie schrieb in einem nach dem Krieg an Leo Liffman gerichteten Brief: „Ihre lieben Eltern haben bis zum letzten Augenblick in unserem Haus gewohnt bis ihr Vater von selbst kam und ausziehen wollte, weil man ihnen und ihm eine andere Wohnung anwies, da die Nazi Partei einen von ihrer Gesellschaft hineinsetzen wollte, wogegen sich mein Mann entschieden gewehrt hat. Um nun von dieser Verbrecherbande loszukommen, nahmen wir die Wohnung selbst. Man wollte uns Schwierigkeiten machen, da wir absolute Gegner von diesen Parteibonzen waren. Man hat uns sehr oft gedroht. Wir haben Ihre Lieben Eltern sehr ungern ziehen sehen, denn wir haben manch gemütlichen Abend trotz Verbotes zusammen verlebt.“[74]

Dass der Vorgang sich so, wie geschildert, abgespielt haben könnte, soll nicht infrage gestellt werden, allerdings ist anzumerken, dass das neue Mietgesetz keine Zwangskündigung von jüdischen Mietern durch ihre arischen Vermieter zuließ. Wenn ein Vermieter sich schützend vor die jüdischen Bewohner stellte, hatte der Staat außer Drohungen keine rechtliche Handhabe, um seine Ziele durchzusetzen. Ob die Solidarität mit dem Ehepaar Liffmann und die Feindschaft gegenüber dem NS-Staat tatsächlich so groß wie behauptet waren, muss aber angesichts des Möbel-Deals doch hinterfragt werden. Es stellt sich aus heutiger Sicht schon die Frage, ob dieser Notverkauf angesichts der Drucksituation, in der sich Liffmanns damals noch befanden, tatsächlich als freundliche Hilfe oder eher als ein Arisierungsvorgang zu bewerten ist. Die Nutznießer zumindest hatten offenbar kein schlechtes Gewissen bei diesem Kauf.

Rechts in rot: Belastetengruppe II

HHStAW 520-38 24557 (2)

Zu diesem Ergebnis kam offensichtlich auch die Spruchkammer, die die Schuld von Wilhelm Schlosser nach dem Krieg zu bewerten hatte. Wilhelm Schlosser war, so das Ergebnis der Nachforschungen, keineswegs ein Feind und Hasser der NS-Bewegung, sondern aktiver Teil derselben. Zwar gehörte er nicht der Partei an, aber von 1936 bis 1939 und dann wieder von 1941 bis 1945 „musste“ er – so seine Formulierung im Meldebogen ‑ als Block- und Zellenwart für den NSV, die ‚Nationalsozialistische Volkswohlfahrt‘, Spenden sammeln. Im Spruchkammerverfahren wurde er als „Aktivist“, d.h. in die zweithöchste Kategorie der Belasteten, eingeordnet.[75] Dies sicher nicht nur aufgrund der Tatsache, dass er die Bewegung durch seine Funktion aktiv unterstützte, sondern auch deshalb, weil er davon einen persönlichen Nutzen hatte. Zu der Gruppe der Aktivisten zählten laut dem ‚Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus‘ Militaristen und Nutznießer. Zu Letzteren heißt es im Gesetz: „Nutznießer ist insbesondere, soweit er nicht Hauptschuldiger ist: (…) 3. Wer auf Kosten der politisch, religiös, rassisch Verfolgten unmittelbar oder mittelbar, insbesondere im Zusammenhang mit Enteignungen, Zwangsverkäufen und dergleichen, übermäßige Vorteile für sich oder andere erlangte oder erstrebte.“[76] Außer Frage steht, dass Schlossers ihre Position ausgenutzt und sich einen Vorteil verschafft hatten. Allerdings war dieser im Vergleich zu dem, was andere getan hatten, noch relativ gering. Deswegen wurden, bevor es zu einem Verfahren kam, die Anschuldigungen nach der sogenannten Weihnachtsamnestie 1946/47 nicht mehr weiterverfolgt.[77]

Nicht mehr zu klären war schon im Entschädigungsverfahren, welche Möbel damals verkauft wurden und welche noch mit in die neue Wohnung im Judenhaus in der Blumenstraße genommen werden konnten. Wenn, wie es später hieß, nur die Esszimmermöbel dem Ehepaar Schlosser übergeben wurden, die aber einem Wert von 4.000 RM entsprochen hätten, dann wäre die gesamte Einrichtung samt der noch erhaltenen sonstigen Vermögenswerte ein Vielfaches gewesen. Entschädigt wurde aber später nur ein Bruchteil davon.

HHStAW 483 10127 (137)

Als die NSDAP durch ihre Zellenwarte 1941 die Wohnungen der in Wiesbaden lebenden Juden aufzuspüren begann, wurde auch das Ehepaar Liffmann zweimal vom jeweiligen Zellenleiter der Zelle 011 erfasst, einmal im Februar und einmal im November 1941.[78] Leider wurde nirgends vermerkt, welche Wohnung ihnen damals in dem Haus zugeteilt wurde. Es muss sich aber um eine der drei größeren gehandelt haben, wie man aus den Mietzahlungen schließen kann, die für die Jahre 1941 und 1942 erhalten geblieben sind. Bei drei Wohnungen lag der Mietzins über 100 RM, eine davon war die der Liffmanns.[79] Obwohl noch kurz zuvor ohne Einkommen, ging es den beiden inzwischen finanziell wieder so gut, dass sie sich diese Unterkunft leisten konnten, wenngleich sie ‑ das ist aus der Anzahl der Mieter insgesamt und den ursprünglich nur vier Wohnungen dort zu schließen – einen Teil sicher hatten abgeben müssen.

Auch in der neuen Wohnung konnte Moritz Liffmann seine Beratungstätigkeit zunächst erfolgreich weiterführen. Laut der Ende Februar 1942 eingereichten Einkommensteuererklärung hatte er 1941 sogar Einkünfte von 5.433 RM zu versteuern. Betrachtet man die dazugehörige detaillierte Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, dann muss man überrascht feststellen, dass in diesem Jahr die Einnahmen auf fast 28.000 RM angestiegen waren, sie sich somit gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt hatten. Natürlich waren davon die Kosten für Reisen, Telefon und Büro von insgesamt 22.300 RM abzuziehen. Ob das Finanzamt detaillierte Nachweise und Belege für diese Ausgaben verlangte, ist den Akten nicht zu entnehmen. Zu bedenken ist bei diesen großen Summen zudem, dass sich die Zahlen nur auf einen Zeitraum von einem Dreivierteljahr bezogen. Moritz Liffmann hatte unter der Aufstellung angemerkt, dass er „infolge der Abstoppung der Auswanderung“ seine Tätigkeit inzwischen völlig einstellen musste und keinerlei Einkommen mehr beziehe. Am 18. Oktober 1941 hatte Himmler angeordnet, dass die Auswanderung von Juden sofort zu stoppen sei. Am 23. Oktober wurde dieser Beschluss von SS-Gruppenführer Heinrich Müller in einer internen Mitteilung an die unteren Befehlsebenen weitergegeben. Mit dieser Anordnung wurde ein entscheidender Schritt hin zur sogenannten „Endlösung“ vollzogen.[80]

Etwa um die gleiche Zeit war Moritz Liffmann von der Devisenstelle aufgefordert worden, eine aktuelle Vermögenserklärung abzugeben. Er besaß auf seinem Konto bei der Dresdner Bank rund 4.600 RM, aber ansonsten keine weiteren Vermögenswerte. Erstaunlich ist aber, dass er in dem Brief zugleich zwei Bitten äußerte. Zum einen bat er um die Erhöhung des bisherigen Freibetrags von 300 RM für sich und seine Frau, um seine Lebenshaltungskosten finanzieren zu können. Seine Einnahmen, bezieht man sie auf zwölf Monate, überschritten seine damalige Freigrenze von 300 RM mit 450 RM um etwa 50 Prozent, bezieht man sie auf die 9 Monate, in denen er seiner Geschäftstätigkeit 1941 nachgegangen war, so lagen sie sogar um 100 Prozent über diesem Limit.

Dann bat er aber auch darum, „ein Sonderkonto führen zu dürfen, welches zur Aufrechterhaltung meines Betriebes unbedingt erforderlich ist. Ich benötige je Monat für Gehalt, soziale Lasten und allgemeine Geschäftskosten mindestens 300 RM (…).“[81]

Die beiden Bitten sind insofern erstaunlich, weil ihm durch den Himmler-Erlass zum einen die Geschäftsgrundlage für seine berufliche Tätigkeit gerade entzogen worden war, was aber mit der Abwicklung noch laufender Verträge zu erklären ist. Die andere Bitte ist deshalb verwunderlich, weil ‑ wie sich aus dem weiteren Briefwechsel ergibt ‑ Moritz Liffmann bisher offenbar noch immer kein gesichertes Konto bei einer Devisenbank besaß. Der Verzicht darauf, zuvor begründet mit seiner Vermögenslosigkeit, war durch die beträchtlichen Einnahmen längst hinfällig geworden. Auch gab es offensichtlich nur ein einziges Konto, auf dem die 4.600 RM lagen und über das auch die Geschäfte abgewickelt worden waren. Die Devisenstelle reagierte jetzt auf das Schreiben von Moritz Liffmann mit der Aufforderung, „innerhalb von 5 Tagen“ ein solches „beschränkt verfügbares Sicherungskonto“ einzurichten.[82]

HHStAW 519/3 4176 (14)

Nachdem dieses dann geschehen war, wiederholte Moritz Liffmann seine Bitte nach einem gesonderten Geschäftskonto und verwies zugleich auf einen am selben Tag von seiner „deutschblütigen Frau“ gestellten Antrag, sie von der Sicherungsanordnung freizustellen und die 4.600 RM auf ihr Konto übertragen zu dürfen. Sie selbst hatte in dem Antrag noch einmal ausdrücklich betont, dass sie keine Jüdin sei, was im gegebenen Zusammenhang verständlich ist und keinen Rückschluss auf ihre tatsächliche Haltung zum Judentum zulässt.[83] Als Anlage übersandte sie den ein Jahr zuvor am 20. Dezember 1940 vor dem bekannten Wiesbadener Notar Buttersack geschlossenen Ehevertrag, in dem festgelegt worden war, dass das Ehepaar in Gütertrennung leben würde und „alles künftig von der Ehefrau zu erwerbende Vermögen der Verwaltung und Nutznießung des Ehemanns entzogen sein soll, wie das bereits vorhandene Vermögen der Ehefrau“.[84]

Die Antwort der Devisenstelle erfolgte prompt: Er habe noch drei Tage Zeit, das geforderte Konto einzurichten, und der Antrag, seine Frau von der Sicherungsanordnung freizustellen, werde abgelehnt, hieß es in dem Schreiben vom 16. Dezember 1941. Für die NS-Behörde blieb sie auch weiterhin Jüdin. Außerdem solle Moritz Liffmann Bankauszüge und seine gewerblichen Umsätze ab dem 1. Januar 1940 einreichen, wofür ihm unter Strafandrohung eine Frist von 8 Tagen gesetzt wurde.[85] Wegen des Jahreswechsels verzögerte sich alles ein wenig, aber Moritz Liffmann reichte die geforderten Unterlagen ein und auch die Dresdner Bank bestätigte die Einrichtung des gesicherten Kontos. Am 5. Januar 1942 wurde ihm dann von der Devisenstelle genehmigt, 500 RM von seinem gesicherten Konto abzuheben, den Betrag auf ein besonderes Konto zu übertragen und darüber seine Betriebsausgaben zu finanzieren. Eingehende Beträge auf dieses Konto durften aber das 500-RM-Limit nicht überschreiten, sondern mussten dann auf das gesicherte Konto mit dem Freibetrag von 300 RM umgebucht werden.[86]

Allerdings sieht es angesichts der beginnenden Deportationen so aus, als seien seine Hilfsdienste für Auswanderungen logischerweise nicht mehr in Anspruch genommen worden.

Am 2. Juni 1942 hatte er noch um eine Neuberechnung seiner Steuerpflicht und um Anrechnung seiner bereits im März geleisteten Vorauszahlung für das gesamte Jahr gebeten, was auch akzeptiert wurde, sofern er 1942 keine weiteren Einkünfte mehr haben sollte.[87] In seinen Steuererklärungen sind dann keine Umsätze oder Einnahmen mehr aufgeführt.

Etwa zwei Wochen später traten gravierende Änderungen im Leben von Johanna und Moritz Liffmann ein. Es begann die letzte Phase ihres Lebens, die sie faktisch schon nicht mehr gemeinsam bewältigen durften.

Der Umzug in das Judenhaus Rheinstr. 81 sowie die Verhaftung und Deportation von Moritz Liffmann

Laut ihrer Gestapokarteikarte mussten sie am 14. Juni 1942 ihre bisherige Wohnung in der Blumenstr. 7 verlassen und in das Judenhaus in der Rheinstr. 81 ziehen, das weit weniger komfortabel als das bisherige war. Der Eigentümer des Hauses in der Wiesbadener Innenstadt, der Kaufmann Philipp Rottenberg, der es 1921 erworben hatte, war im November 1941 verstorben. Seine Frau Minna war zu dieser Zeit schon in der jüdischen Nervenheilanstalt Bendorf-Sayn untergebracht und die Kinder des Paares waren zum Teil emigriert oder hatten Wiesbaden durch Heirat verlassen. Für das Wohnungsamt der Stadt bedeutete das, dass das Haus quasi herrenlos war und sich daher zur Unterbringung von Juden anbot. Wo Liffmanns dort einquartiert wurde, ist leider nicht bekannt.

Es war nicht nur das Ehepaar Liffmann, das damals die Blumenstraße verlassen musste, sondern alle Mieter, sogar die Eigentümerin Frau Hirsch, wurden zum Auszug gezwungen. Die Bauinspektion der Waffen-SS hat ein Auge auf die große und sehr schön gelegene Stadtvilla geworfen und wollte sie für ihre Zwecke nutzen. Man erwartete, dass das Gebäude nach der Deportation der Eigentümerin dem Reich verfallen werde und die SS sich das Gebäude problemlos aneignen könnte, um dort in den 20 bis 25 Räumen eigene Leute „kaserniert“ unterbringen zu können.[88] Aus diesem Ansinnen ergab sich ein lange andauernder Rechtsstreit zwischen verschiedenen Behörden, der SS und militärischen Abteilungen, weil eine Nutzung ehemaliger jüdischer Immobilien zu solchen Zwecken nicht der damaligen Gesetzeslage entsprach und das Haus ohnehin dem Reich noch nicht verfallen war.[89] Den Mietern selbst hat das allerdings nichts genutzt. Sie wurden auf die unterschiedlichen Judenhäuser der Stadt verteilt. Außer dem Ehepaar Liffmann kamen bald auch das Ehepaar Frieda und Hermann Meyer und Hedwig Ruth Ullmann über Umwege in das Judenhaus Rheinstr 81.

Faktisch zog vom Ehepaar Liffmann nur Johanna in die dortige Wohnung ein, denn etwa zum gleichen Zeitpunkt wurde ihr Mann verhaftet. Es gibt allerdings keine Aufzeichnung über den genauen Zeitpunkt und den Anlass seiner Inhaftierung. Die zeitliche Einordnung ergibt sich aus den Aussagen von Zeitzeugen, laut denen er, bevor er am 1. August 1942 nach Auschwitz deportiert wurde, etwa 6 Wochen im Polizeigefängnis in Wiesbaden festgehalten worden war. Daraus ergibt sich, dass die Verhaftung Mitte Juni stattgefunden haben muss. Anfangs, so schrieb seine Schwägerin in einem Brief an ihren Neffen Leo nach dem Krieg, habe seine Frau Johanna ihn noch besuchen und ihm Sachen vorbeibringen dürfen. Das sei aber dann verboten worden.[90]

Das große Rätsel ist und bleibt der Grund bzw. Anlass seiner Inhaftierung. Ob sie etwas mit seiner zuletzt ausgeübten beruflichen Tätigkeit zu tun hatte, ist nur eine Möglichkeit.[91] Die Quellenlage dazu ist eher vage. Es existiert ein undatierter Vermerk der Devisenstelle, die im Zusammenhang mit dem Konflikt am Jahresende 1941 entstanden sein muss, in dem es heißt: „Liffmann ist anlässlich seiner Anwesenheit in eigener JS-Sache (5119) über die Art seiner Tätigkeit gehört worden. Verdacht, daß er unzulässige Devisenberatertätigkeit ausübt, hat sich nicht ergeben.“ Auf der Rückseite ist ein weiterer Vermerk zu lesen, diesmal datiert mit dem 15. Dezember 1941: „Die Entwicklung der Judenfrage macht eine Weiterverfolgung hinfällig. Die Akte kann abgeschlossen werden.“ Es gab somit offenbar einen Verdacht, der sich aber als unzutreffend erwies. Gleichwohl muss man davon ausgehen, auch wenn die Akte geschlossen wurde, dass Moritz Liffmann weiterhin unter Beobachtung stand. Es war unter den gegebenen Verhältnissen, dem Dschungel unübersehbarer Verordnungen, leicht, mit irgendwelchen Behörden in Konflikt zu geraten, zumal in einer solch exponierten Stellung, wie sie Moritz Liffmann zuletzt innegehabt hatte. Aber es könnten auch ganz andere, viel banalere Gründe zur Verhaftung geführt haben. Vielleicht hatte er einen SA-Mann nach dessen Wahrnehmung nur schief angesehen, vielleicht hatte er versehentlich oder auch bewusst den gelben Stern mit einer Mappe verdeckt. Man wird den wahren Grund kaum mehr herausfinden können.[92]

Nach den sechs Wochen im Polizeigefängnis wurde er nach Auschwitz überführt, wo er am 7. Dezember 1942 ermordet wurde.[93]

Eigenartigerweise ist diese Deportation weder auf seiner Gestapokarteikarte vermerkt noch in der ansonsten akribisch geführten „Juden-Buchhaltung“ der Gestapo notiert. In dieser Aufstellung, in der, abgesehen von den großen Deportationen, jeder einzelne „Zugang“ oder „Abgang“ einzelner Jüdinnen und Juden namentlich festgehalten wurde, dann jeweils Zwischenbilanzen gezogen wurden, um immer auf dem Stand der jüdischen Bewohnerschaft zu sein, fehlt sein Name ebenfalls.[94]

HHStAW 519/2 1381

Zudem existiert in Wiesbaden eine Liste, auf der die Deportationsliste vom 1. September 1942 fortgeschrieben ist. Sie beginnt mit der Nummer 421 und ist bis zur Nummer 812 und dem Namen von Eva Zwick alphabetisch geordnet. Es handelt sich bis zu ihrem Namen um diejenigen, die tatsächlich an diesem Tag deportiert wurden. Die Liste wurde allerdings mit fortlaufenden Nummern bis 935 weitergeführt, wobei die Nummern 850 bis 934 einfach pauschal mit „Zigeuner“ zusammengefasst wurden. Die Namen der hier Aufgeführten sind jetzt ungeordnet, und man hat den Eindruck, als hätten diejenigen, die die Liste verfasst hatten, nicht so recht gewusst, was es mit den Genannten auf sich hat. Aufgeführt sind eine ganze Reihe von Personen, die längst verstorben waren oder auch erst kurz vor der Deportation Suizid begangen hatten. Auch sind jüdische Partner in Mischehen genannt, die aber noch relativ unbehelligt in Wiesbaden lebten. Zu dieser Gruppe hätte eigentlich auch Moritz Liffmann gehört. Weiterhin befinden sich darunter Menschen, die inzwischen aus Wiesbaden weggezogen oder auch deportiert worden waren – so wie auch Moritz Liffmann, der aber noch mit der Adresse Rheinstr. 81 unter der Nummer 833 erscheint. Allerdings ist sein Name zu Löffmann verhunzt. Wieso diese Namen der Deportationsliste angehängt wurden, ist nicht mehr nachvollziehbar. Es scheint den Schreibern auch nicht bekannt gewesen zu sein, welches Schicksal mit den jeweiligen Namen verbunden war. Nicht alle waren zu diesem Zeitpunkt schon tot, manche von ihnen überlebten sogar die Zeit der NS-Herrschaft. Wenn die Liste von der Gestapo stammt, was nicht sicher ist ‑ sie könnte auch von der Jüdischen Gemeinde kommen ‑, dann muss man den Eindruck gewinnen, dass man dort von der Überstellung von Moritz Liffmann nach Auschwitz nichts mitbekommen hatte. Die gesamten Umstände seiner Inhaftierung und Deportation bleiben ein Rätsel.

https://collections-server.arolsen-archives.org/G/SIMS/01020401/0018/114710337/001.jpg

In Auschwitz gab es viele Möglichkeiten, zu Tode zu kommen. Frau Schlosser behauptete, sie wisse, er sei einem Herzschlag erlegen.[95] Seine Wiener Schwägerin wiederum hatte wohl gehört, vielleicht hatte seine Frau Johanna diese Nachricht erhalten, er sei an einer Lungenentzündung gestorben.[96] Unter den tödlichen Bedingungen, unter denen die Gefangenen den Winter in Auschwitz überstehen mussten, ist dies nicht ausgeschlossen. Aber vielleicht hat auch er, wie viele Tausend andere, sein Leben in einer der Gaskammern verloren. Auch das wird man nicht mehr mit Sicherheit in Erfahrung bringen können. Es macht letztlich auch keinen Unterschied. Die im Gas von Auschwitz Ermordeten sind nicht über die erhoben, die dort erfroren, verhungerten oder an einer Krankheit zugrunde gingen. Mehr als drei Wochen nach seinem angeblichen Tod am 7. Dezember erhielt Johanna am Heiligen Abend 1942 dann die Nachricht von seinem Ableben.[97]

Der Tod von Johanna Liffmann und das Elend der Entschädigungsverfahren

Johanna Liffmann, obwohl formal nicht mehr Jüdin, lebte noch etwa eineinhalb Jahre im Judenhaus in der Rheinstr. 81. Weil sie von den Behörden aber nicht mehr der Gruppe der rassisch Verfolgten zugerechnet wurde, liegen auch kaum mehr Dokumente vor, die noch Informationen über ihre letzte Lebenszeit enthalten. Die Akten der Devisenstelle, die glücklicherweise, anders als die der Gestapo oder der Polizei, die Säuberungen gegen Ende der NS-Zeit und unmittelbar danach überlebten, sind oft die einzigen Dokumente, die bis zuletzt Angaben über das Schicksal der Verfolgten festhielten.

Am 9. April 1943 schrieb sie noch einen kurzen Brief an das Finanzamt, das zuvor sicher die Steuererklärung ihres Mannes für 1942 angemahnt hatte. Sie schickte das leere Formular mit einem kurzen Begleitschreiben zurück. Ihr Mann habe ihres Wissens 1942 keine Einnahmen mehr gehabt, und sie entschuldige sich dafür, dass sie sich erst jetzt gemeldet habe: „Konnte die Steuererklärung nicht früher zusenden, da ich seit 8 Wochen hier schon krank gelegen habe u. heute noch im Hospiz-Friedrichstraße liege.“[98] Gemeint ist das ‚Hospiz zum Hl. Geist’, das der katholischen Kirche gehörte und Vorläufer des heutigen Josephs-Hospitals war.

Spätestens kurz nachdem sie vom Tod ihres Mannes erfahren hatte, muss die Krebserkrankung, an der sie später sterben sollte, bei ihr ausgebrochen sein und sie zu einem längeren Aufenthalt in der Klinik gezwungen haben. Wann der Magenkrebs erstmals diagnostiziert wurde, ist nicht bekannt. Aber damit begann für sie eine fast zweijährige neue Leidenszeit mit völlig anderen Schmerzen als bisher. Vermutlich lebte sie zwischen den verschiedenen Krankenhausaufenthalten nur noch wenige Etappen in der Rheinstr. 81.

Frau Schlosser, die frühere Vermieterin, schrieb in dem bereits mehrfach zitierten Brief, Moritz Liffmann habe seiner Frau in einem Brief aus Auschwitz geschrieben, er habe sich mit seinem Schicksal abgefunden und sie solle die Wohnung auflösen und zu ihrer Schwester nach Wien ziehen.[99] Zwar hatte sie das nicht gemacht, aber sie hielt sich zumindest einige Tage in Wien auf. Weil sie, so die Schwester, aber glaubte, ihr Mann würde vielleicht doch wieder entlassen werden, fuhr sie bald wieder nach Wiesbaden zurück.[100] In der Folgezeit verschlechterte sich ihr Zustand zusehends und ihre Schwester kam für fünf Wochen nach Wiesbaden, um sie zu pflegen. Länger habe sie es nicht ausgehalten, gab sie zu. An ihre Stelle sei dann eine Frau Braun, ihre Freundin, getreten, die sich um sie gekümmert und auch dafür gesorgt habe, dass Johanna wieder ins Krankenhaus kam, wo sie sich wieder ein wenig erholen konnte. Aber die Krankheit war nicht mehr aufzuhalten. Ihre ehemalige Vermieterin berichtete nach dem Krieg dem Sohn über diese letzte Phase von Johannas Leben auf die für sie typisch pathetische Weise, wobei sie ihre eigene, angeblich aufopfernde Rolle nicht unter den Tisch fallen ließ: „(…) die Ärmste hat unendlich viel gelitten. Ich besuchte Sie (sic) öfter und habe ihr alles gebracht, was ich konnte zum stärken (sic), was leider nicht mehr half. Sie kam dann ins Krankenhaus, wurde wieder etwas besser, aber nicht mehr gesund. Durch die ständigen Flieger-Angriffe kamen wir nicht sehr oft zusammen, da man ja kaum vor die Türe konnte. Von neuem (sic) wurde sie wieder krank und unser Herrgott erlöste die Ärmste von ihrem furchtbar seelischen und körperlichen Leiden vor ungefähr 1 Jahr.

Uns hat die Nachricht von dem jähen Ableben Ihrer lieben Eltern sehr betroffen, aber Sie können versichert sein, lieber Hr. Liffmann, dass wir trotz allem in der schweren Zeit Ihre lieben Eltern nicht im Stich gelassen haben.“[101]

Ein zweiter Brief erreichte im Mai 1948 ebenfalls den in Amerika lebenden Sohn. Bedauerlicherweise ist davon nur die erste Seite erhalten geblieben, sodass der Absender nicht mehr sicher identifiziert werden kann. Aber aus dem Zusammenhang ergibt sich, dass er von Frau Braun, der von Johannas Schwester erwähnten Freundin, stammen muss. Sie schrieb, sie sei jetzt bei der Jüdischen Gemeinde beschäftigt und habe, da Johanna selbst dazu nicht in der Lage gewesen sei, Moritz Liffmann, als dieser noch im Gefängnis in Wiesbaden war, mit frischer Kleidung versorgt. Sie pflege derzeit das Grab von Leos Mutter und werde ihm im Frühjahr ein Bild mit den darauf blühenden Blumen schicken.

Vermutlich war sie es auch, die von der Oberin des ‚Hospiz zum Hl. Geist’ genannt wurde, als Leo 1947 dort die genaueren Umstände des Todes seiner Mutter in Erfahrung bringen wollte. Eine Freundin habe sich in den Krankheitstagen und auch nach dem Tod seiner Mutter „in rührender Weise um sie bemüht“, schrieb sie, aber ihren Namen konnte sie dem Sohn nicht mitteilen.[102] Zumindest wusste er nun, dass seine Mutter in einem Grab beerdigt wurde, welches sogar von ihrer Freundin gepflegt wurde, und nicht bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen und in einem anonymen Massengrab verscharrt worden war, wie man befürchtete ‑ immerhin ein trostvolles Ergebnis der Recherche.

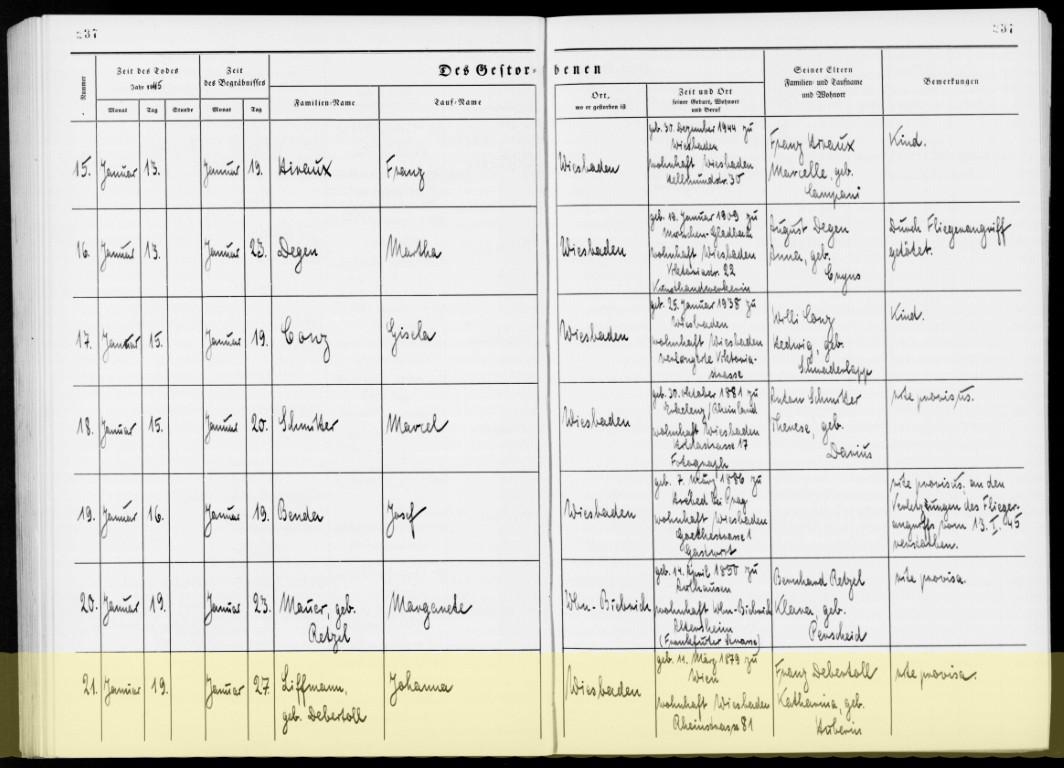

Allerdings ist nicht bekannt, auf welchem der Wiesbadener Friedhöfe Johanna Liffmann damals beerdigt wurde. Im Kirchenbuch CA/Wies, K 42 der ehemaligen Stadtpfarrei Wiesbaden (St. Bonifatius) ist zwar vermerkt, dass sie am 27. Januar 1945 beigesetzt wurde, aber nicht wo. In den Unterlagen des Friedhofsamts der Stadt ist trotz intensiver Nachforschungen ihr Name eigenartigerweise nicht aufzufinden. Aber ein anderer als einer der Wiesbadener Friedhöfe kommt eigentlich nicht infrage.

Kirchenbuch CA/Wies, K 42 der ehemaligen Stadtpfarrei Wiesbaden (St. Bonifatius)

Bis zum Eintritt der Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg hatte Leo noch Kontakt mit seinen Eltern gehabt, aber ab Ende 1941 kamen die Briefe mit dem Vermerk „unzustellbar“ zurück. Er wusste nicht, was mit ihnen in der Zwischenzeit geschehen war. Als der Postverkehr nach dem Krieg wieder aufgenommen wurde, schrieb er am 30. September 1945 vergeblich an seine toten Eltern: Er habe so oft über das Rote Kreuz versucht, mit ihnen in Kontakt zu treten, leider alles ohne Erfolg. „Ich bin immer noch, wo ich war und habe dieselbe Beschäftigung,“ versuchte er sie zumindest in Hinblick auf seine Situation zu beruhigen. „Schreibt, wenn Ihr die Möglichkeit habt,“ war die von Zweifeln geprägte Bitte am Schluss. Der Brief kam zurück mit der Notiz des Briefträgers auf dem Umschlag: „Vor langer Zeit verstorben“.[103]

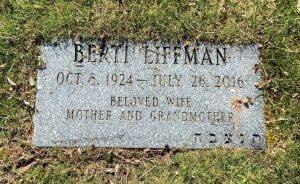

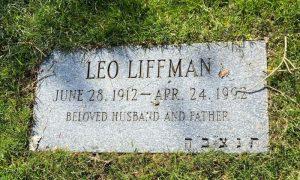

Leo Liffman war nach seiner Ankunft in den USA, anders als viele andere europäische Emigranten, nicht an der Ostküste oder im Mittleren Westen geblieben, sondern zunächst in den Süden gezogen, wo ihm in Biloxi im Staat Mississippi eine Arbeitsstelle angeboten wurde. Sein Sohn Paul wusste, dass der in den Südstaaten herrschende Rassismus, der den Vater zu sehr an Deutschland erinnerte, ihn bald dazu veranlasste, wieder in den Nordosten zurückzukehren. Während der Kriegsjahre fand er Arbeit in der damals noch blühenden Metallindustrie in Pennsylvania. Niedergelassen hatte er sich in Williamsport, einer Stadt, zwischen Pittsburgh und New York gelegen. Nach dem Krieg zog er dann nach New York, wo er als Zuschneider in einer Kleiderfabrik, den ‚R&G Knitting Mills’, seinen Lebensunterhalt verdiente. In New York lernte er seine zukünftige Frau Berti Blumenthal kennen, die damals ebenfalls, allerdings als Sekretärin, in einer anderen Textilfabrik angestellt war. Kennengelernt hatten sie sich bei einer von einer jüdischen Organisation ausgerichteten Tanzveranstaltung. Am 24. September 1946 gingen die beiden eine Ehe ein.[104] Berti Blumenthal, geboren am 8. Oktober 1924 in Londorf bei Gießen, war zusammen mit ihren Eltern Joseph und Katinka Blumenthal im Januar 1941 von Frankfurt aus, wohin sie nach der Reichspogromnacht aus ihrem Heimatort geflohen waren, über Lissabon nach New York emigriert.[105]

Nach dem Ende des Weltkriegs wurde es mit der Rückkehr der vielen Armeeangehörigen immer schwieriger, an der Ostküste einen sicheren Arbeitsplatz und eine bezahlbare Wohnung zu finden, weshalb Leo und Berti Liffman 1949 zunächst nach St. Louis, der Hauptstadt des Staates Missouri, zogen. Nach Angaben der Volkszählung von 1950 waren beide damals weiterhin in der Textilindustrie beschäftigt, er inzwischen als Produktionsmanager, sie als Buchhalterin.[106]

Mit Dank an Paul Liffman

In St. Louis wurde am 21. Februar 1954 ihr Sohn Paul geboren.[107] Sein Vater konnte dort an der Universität seine akademische Ausbildung fortsetzen und einen Abschluss als Wirtschaftsingenieur erwerben. Ausgestattet mit dieser Qualifikation zog die Familie nach Illinois in die kleine Stadt Litchfield, wo Leo die Produktionsleitung einer Fabrik für Fenster und Türen übernahm.

Von Litchfield aus strengte er im Jahr 1957 das Entschädigungsverfahren für seine toten Eltern in Wiesbaden an. Dabei ging es nicht nur um den Schaden an Freiheit und den Schaden im beruflichen Fortkommen, besonders schwierig gestaltete sich die Entschädigung der zurückgebliebenen Vermögenswerte der Eltern. Die auch dazu befragte Oberin des Krankenhauses, in dem Johanna Liffmann verstarb, konnte keine Angaben machen. Im Krankenhaus sei nichts zurückgeblieben. Frau Schlosser wollte – wie sie schrieb ‑ „erst auskundschaften“ und sich dann in einem weiteren Brief wieder melden.[108] Ob das geschah, ist nicht bekannt. Nach dem zumindest beträchtlichen Teil der Hinterlassenschaft, den Möbeln, hätte sie gar nicht suchen müssen, war sie doch selbst in deren Besitz.

Offenbar besaß Johanna Liffmann bei ihrem Ableben aber noch einiges, das Leo angeblich ebenfalls Schlossers vermachen wollte. Genau davor warnte aus verständlichen Gründen die Freundin der Mutter, Frau Braun, deren Sohn. Leider bricht der überlieferte Teil des Briefes genau an dieser Stelle ab, sodass weder klar ist, um was es dabei ging, noch ob Schlossers trotz der Warnung letztlich doch noch mehr zufiel.[109] Wovor genau sie Leo warnen wollte, kann man vor dem Hintergrund des Spruchkammerverfahrens vermuten.

Die Schwester in Wien meinte, Johanna habe alles zu ihr nach Wien bringen wollen, was aber wegen des Krieges nicht möglich gewesen sei. Wegen der ständigen Luftangriffe habe sie auch selbst nicht zur Beerdigung nach Wiesbaden kommen und sich daher auch nicht um die zurückgebliebenen Sachen kümmern können.[110]

Worin die Hinterlassenschaft noch bestand, war auch Gegenstand des Entschädigungsverfahrens, das von Leopold 1957 beantragt wurde. Die Akte zeugt einmal mehr von dem Geist und der Haltung derjenigen, die in den Nachkriegsjahren Verantwortung in den sogenannten Entschädigungsverfahren trugen. Es war eine Farce, eine „cruel farce“, wie Paul Liffman, der Sohn von Leo, das Verfahren jüngst zu Recht bezeichnete. Mehrfach hatte sein Vater der Entschädigungsbehörde übermittelt, welche Wertsachen in seinem und im Besitz der Eltern waren, als er Deutschland zum Jahresende 1938 verließ. Dass er nach seiner Flucht, dem Ende des Postverkehrs und nach dem Tod der Eltern nicht im Detail wissen konnte, was damit geschehen war, versteht sich eigentlich von selbst.

Am umfassendsten ist die Aufstellung, die er im Herbst 1963 auf vier Seiten eingereicht hatte.[111] Hier ist das Mobiliar des Schlafzimmers, des Gästezimmers, des Wohnzimmers, des Herrenzimmers, der Diele und der Küche in der Wohnung in der Emser Str. 11 detailliert aufgeführt. Ebenso sind die diversen Schmuckstücke und Wertgegenstände aus Edelmetallen, der Hausrat mit den verschiedenen Geschirrteilen und Kristallen sehr genau benannt. Zur Bibliothek, die etwa 1200 Bücher umfasste, darunter vollständige Klassikerausgaben, gehörten auch wertvolle Erstausgaben, zu den Kunstwerken Gemälde von Hans oder Ludwig Thoma – Leo Liffman konnte sich nicht mehr erinnern, von welchem der beiden damals beliebten deutschen Künstler sie stammten. Zurückgelassen und zu Händen der Eltern gegeben hatte Leo bei seiner Flucht eine wertvolle Briefmarken- und Notgeldsammlung. All das war am Ende des Krieges nicht mehr auffindbar.

Als gesichert muss angesehen werden, dass die Möbel des Speisezimmers in die Hände der Vermieter Schlosser gelangt waren.[112] Ob das aber alles war, ist nicht sicher. Eine spätere Befragung ergab, dass Schlossers Liffmanns „verschiedene Möbelstücke abgekauft“ hatten.[113] Als wahrscheinlich muss aber angenommen werden, dass Moritz und Johanna Liffmann noch einiges Inventar mit in die Blumenstraße 7 nehmen konnten. Offen blieb, ob die anderen Wertgegenstände verkauft bzw. aus wirtschaftlicher Not verschleudert worden waren oder ob sie gestohlen, geplündert oder aber bei einem der Bombenangriffe, bei denen auch das Haus in der Rheinstr. 81 getroffen wurde, zerstört worden waren.

Es ist bezeichnend für die Jahre nach dem Ende des Krieges, wie man das Verschwinden der Hinterlassenschaft zu erklären versuchte. Der 8. Mai 1945 war von der überwiegenden Mehrheit mental nicht als Befreiung, sondern als Niederlage verarbeitet worden. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass man die Schuld am Verlust jüdischer Vermögen den alliierten Befreiern unterschob. Man behauptete, durch das „Terrorbombardement“ hätten die Menschen – und jetzt auf einmal auch die Juden ‑ alles verloren und noch schlimmer: Man unterstellte sogar den amerikanischen Soldaten, sie hätten vermutlich die Wohnungen von Johanna Liffmann geplündert.[114]

Sicher wird man nicht ausschließen können, dass Liffmanns in der Zeit, in der sie ohne Einkommen waren, weitere Einrichtungsteile verkauft hatten, aber sollte das der Fall gewesen sein, so handelte es sich ja nicht um einen Verkauf im Sinne eines Vertrags von gleichberechtigten Partnern, sondern um die Ausnutzung einer Zwangslage, verursacht durch die politischen Verhältnisse. Diese wären nach der entsprechenden Gesetzgebung in jedem Fall zu entschädigen gewesen. Waren die Sachen aber bei einem Luftangriff zerstört worden, dann wäre die Entschädigungsbehörde nicht zuständig gewesen und man hätte den Antrag ablehnen können. Aber die Behörde bot am 26. September 1963 einen Vergleich an, weil eine Klärung der tatsächlichen Abläufe und Geschehnisse nicht mehr als realistisch erachtet wurde. Leo Liffman wurden 1.000 DM angeboten, womit alle Ansprüche auf Vermögensschäden abgegolten sein sollten. Dieser lehnte den Vergleich zunächst ab, weil nach seiner Meinung die Briefmarken- und die Notgeldsammlung dabei unberücksichtigt geblieben waren.[115] Daraufhin zog die Entschädigungsbehörde ihren Vergleichsvorschlag wieder zurück, weil ihr jetzt aufgefallen war, dass bei der Auflistung der verlorenen Vermögenswerte gar nicht genau deklariert war, wem früher davon was genau gehörte. Die Sammlungen wären eindeutig ihm selbst zuzuschreiben, wem die übrigen Gegenstände gehört hatten, müsse erst einmal geklärt werden.[116] Und erneut begannen die Zeugenbefragungen, durch die überprüft werden sollte, ob Leo Liffman überhaupt solche Briefmarken- und Notgeldsammlungen besessen habe. Und noch einmal sollte dieser die genaue Aufstellung der Wohnungsausstattung der Behörde zuschicken. Jetzt wurde auch der Polizeipräsident von Wiesbaden nach den genauen Umständen des Bombenangriffs befragt, bei dem ein Teil des Hauses in der Rheinstraße 81 zerstört worden war. Der Angriff hatte sich in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 1945 ereignet, also etwa zwei Wochen nach Johannas Tod. Da man aber nicht wusste, welche Wohnung ihr dort zuletzt zugeteilt war, konnte auch nicht geklärt werden, ob sie bzw. ihre leere Wohnung von dem Angriff betroffen war.[117] Am 6. Januar 1964, also etwa neunzehn Jahre nach Kriegsende und fast genau soviel Jahre nach dem Tod der Mutter, erging ein Bescheid, laut dem dem Sohn 450 DM Entschädigung für die Verschleuderung von Einrichtungsgegenständen zu zahlen seien. „Im übrigen wird der Antrag wegen Schadens an Eigentum und Vermögen nach dem Erblasser bezüglich der Wohnungseinrichtung und der in der Wohnung befindlichen Wertgegenstände abgelehnt“, hieß es weiter. Man war jetzt einfach davon ausgegangen, dass diese durch den Bombenangriff zerstört worden waren, und begründete das sogar noch damit, dass Leopold Liffman selbst einen Antrag auf Feststellung von Kriegsschäden gestellt habe. Ein solcher liegt allerdings nicht mehr vor. Im Übrigen, so wurde weiter argumentiert, hätten die Wertgegenstände, die Leo Liffman selbst gehört hatten, nicht Gegenstand des Entschädigungsverfahrens seines Vaters sein können und müssten daher unberücksichtigt bleiben.[118]

Wie so oft waren auch bei Liffmanns alle Unklarheiten zulasten der Antragsteller ausgelegt und deren Ansprüche auf Entschädigung mit einer äußerst fragwürdigen Argumentation abgelehnt worden.

Müßig ist die Frage, ob Johanna Liffmann als Jüdin oder als Christin verstarb. Nachdem sie am 19. Januar 1945 gestorben war, fand die Beerdigung am 27. Januar 1945 nach „rite provisa“, d.h. nach traditionellem katholischem Ritus, statt.[119] Aber was heißt das schon? Keiner vermag zu sagen, an welchen Gott sie zuletzt glaubte oder an welchem Gott sie in ihren letzten Stunden verzweifelte. Vielleicht war ihr nach all dem Erlebten der Glaube an einen Gott gänzlich abhanden gekommen.

Aus verständlichen Gründen hatte sie angesichts der rassistischen Verfolgung und der Bedrohung wieder den Kontakt zur katholischen Kirche gesucht, womit aber keineswegs gesagt ist, dass sie dies aus Überzeugung tat. Immerhin war die enge Freundin, die sie bis zuletzt begleitete und die sich auch um ihr Grab kümmerte, vermutlich jüdischen Glaubens, immerhin war sie nach ihrem eigenen Bekunden nach dem Krieg halbtags bei der Jüdischen Gemeinde angestellt.[120] Johanna Liffmann hatte zumindest den größten Teil ihres Lebens als Jüdin gelebt und war, wie alle Jüdinnen und Juden auch, Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung geworden.

Leo und seine Familie wechselten später noch zweimal ihr Lebensumfeld. Zunächst zogen sie nach Springfield, der Hauptstadt von Illinois, dann nach Southfield in Michigan in die Nähe von Detroit, wo er bis zu seiner Verrentung als Wirtschaftsplaner bei der Muttergesellschaft seines früheren Arbeitgebers angestellt war. Aber auch nach dem Ende seines Berufslebens blieb er aktiv, beriet junge Unternehmen und hielt Vorträge, in denen er vor den Gefahren des wachsenden Autoritarismus und des Rassismus in den USA und in der Welt insgesamt warnte.

WI/3-10 2022

Nur einmal kehrte er im Mai / Juni 1989 mit seiner Frau in seine alte Heimatstadt Wiesbaden zurück. Im Rahmen eines Besuchsprogramms, zu dem die Stadt in den späten 80er und 90er Jahren ehemalige jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen einlud, konnte er in seiner ehemaligen Schule einen Vortrag über sein Schicksal und das seiner Familie halten und noch einmal durch die Straßen und Viertel gehen, in denen er einmal seine Kindheit und Jugendzeit verbracht hatte, bevor er von den Nazis vertrieben wurde. Auch seine Frau Berti konnte endlich die Gräber ihrer Vorfahren besuchen, die vor dem Krieg in Londorf, unweit von Wiesbaden, ihre letzte Ruhe gefunden hatten.

https://images.findagrave.com/photos/2023/128/167882826_e711be93-8c12-4c82-96c7-f8ea6fde5fbd.jpeg

https://www.findagrave.com/memorial/86671207/leo-liffman

Am 24. April 1992 verstarb Leo Liffman im Schlaf in Southfield / Michigan, seine Frau Berti überlebte ihn noch viele Jahre. Sie verstarb in Houston / Texas am 26. Juli 2016.[121]

Veröffentlicht: 07. 10. 2025

<< zurück weiter >>

Anmerkungen:

[1] Heiratsregister Wiesbaden 478 / 1911.

[2] Erckens, Juden in Mönchengladbach, S. 218.

[3] Ebd..

[4] Ebd.

[5] http://www.familienbuch-euregio.de/genius/php/show.php?tab=1&tid=&sub=PublicAll&det=65066&eworec=0&bar=&ssm=&sid=8841e90c3a819bbdf8b9d9deb8abe728&rid=&mod=&findlist=&lis=&tm=1757662974329. (Zugriff: 30.9.2025).

[6] Von dem zweitältesten Kind Wilhelm, geboren am 30.6.1845 und verstorben am 6.1.1904 in Mönchengladbach, verheiratet mit Eva Levi, weiß man, dass er drei Kinder hatte. Neben Leopold, geboren am 21.4.1873, und Bertha, geboren am 18.7.1974, gab es noch die Tochter Johanna, die am 30.1.1878 wie ihre Geschwister in Mönchengladbach geboren worden war. Verheiratet war sie mit dem Metzger Salomon Berney. Beide wurden am 22.4.1942 von Düsseldorf in das Ghetto Izbica deportiert, beide wurden Opfer der Shoa. Siehe https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de841758 und https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de841888 (Zugriff: 30.9.2025).

[7] Heiratsregister Würselen 28 / 1874. Darin sind auch die jeweiligen Geburtsangaben des Paares genannt. Der Bräutigam hatte schon mit Liffmann, sein Vater Marcus noch mit Lieffmann unterschrieben.

[8] Erckens, Juden in Mönchengladbach, S. 215 f.

[9] Ebd., S. 216.

[10]. Sie wird in der Monografie von Erckens über die Juden in Odenkirchen auf S. 218 f. nur am Rande erwähnt.

[11] Sterberegister Odenkirchen 165 / 1885.

[12] Erckens, Juden in Mönchengladbach, S. 218, spricht sogar von zwölf Kindern, nennt aber keine Namen.

[13] http://www.familienbuch-euregio.de/genius/php/show.php?tab=1&sub=PublicAll&bar=0&rlg=&eworec=0&sid=8841e90c3a819bbdf8b9d9deb8abe728&rid=06009e2a93a244191a01c204faae56ad&print=&mod=0&winfo=&showAB=&findlist=&res=1920&tm=1757664450225&det=65068&sps=0. (Zugriff: 30.9.2025).

[14] Geburtsregister Odenkirchen 48 / 1878.

[15] Geburtsregister Odenkirchen 40 / 1877. Dazu http://www.familienbuch-euregio.de/genius/php/show.php?tab=1&sub=PublicAll&bar=0&rlg=&eworec=0&sid=8841e90c3a819bbdf8b9d9deb8abe728&rid=06009e2a93a244191a01c204faae56ad&print=&mod=0&winfo=&showAB=&findlist=&res=1920&tm=1757664942343&det=662589&sps=0. (Zugriff: 30.9.2025).

[16] Geburtsregister Odenkirchen 17 / 1878.

[17] https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de905761 und https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de905753. (Zugriff: 30.9.2025). Zu diesem Transport siehe Gottwaldt / Schulle, Judendeportationen, S. 217-219. Einige der mitfahrenden Männer mussten in Lublin aussteigen, um in Majdanek Zwangsarbeit zu verrichten. Möglicherweise gehörte auch Hermann Kronenberg dazu, zumindest ist ein ‚Sta… Kronenberg’ mit der Häftlingsnummer 14402.0 in der dortigen Opferdatenbank verzeichnet. Er verstarb dort am 11.11.1942. Wahrscheinlich handelt es sich aber nicht um den Ehemann von Josefina. Im Gedenkbuch des Bundesarchivs Koblenz ist sein Todesort mit Sobibor angegeben, siehe https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de905753, seine Frau ist dort unter https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de905761 verzeichnet. (Zugriff: 30.9.2025). Ihre Nichte Hildegard Liffmann, die Tochter von Albert Liffmann, hat in Yad Vashem für die beiden jeweils eine ‚Page of Testimony’ hinterlegt, siehe https://namesfs.yadvashem.org//arch1_yadvashem//07031644_331_3153/204.jpg und https://collections.yadvashem.org/en/names/1638564. (Zugriff: 30.9.2025).

[18] Geburtsregister Odenkirchen 28 / 1880.

[19] http://www.familienbuch-euregio.de/genius/php/show.php?tab=1&sub=PublicAll&bar=0&rlg=&eworec=0&sid=8841e90c3a819bbdf8b9d9deb8abe728&rid=06009e2a93a244191a01c204faae56ad&print=&mod=0&winfo=&showAB=&findlist=&res=1920&tm=1757665129889&det=65077&sps=0. (Zugriff: 30.9.2025).